Es gibt Gegenden in Los Angeles, da steht alle fünf Blocks eine Synagoge. Nicht so in Covina, einem Vorort der kalifornischen Metropole, wo ich als Einzelkind eines jüdischen Kommunalbeamten und seiner ebenfalls jüdischen Frau aufgewachsen bin.

Es gab in unserer Gegend nicht viele Juden. In meiner Grundschule waren von 400 Schülern gerade mal zwei jüdisch. In Covina gab es nur eine konservative Synagoge, und da gingen meine Eltern nicht hin. Sie verstanden sich als säkulare Juden; das heißt, man war bewusst nicht religiös. Trotzdem habe ich nie verstanden, weshalb wir nicht einmal zu den Hohen Feiertagen in die Synagoge gingen. Mal hieß es, man habe kein Interesse an Religion, mal habe ich gehört, es würde zu viel kosten. So habe ich als Kind nur Synagogen betreten, wenn jemand aus der Verwandtschaft Bar- oder Batmizwa hatte.

Natürlich wusste ich, dass auch ich jüdisch bin, und ich wusste auch, wann die Hohen Feiertage sind. Aber wir haben sie eben nicht gefeiert. Auch Pessach nicht. Zu Chanukka hatten wir eine Chanukkia, und ich habe Geschenke bekommen. Eine Barmizwa hatte ich nicht.

studium Nach der der Highschool studierte ich Psychologie in Portland/Oregon und danach Informatik in Socorro in New Mexico. Nach dem Studium habe ich eine fünfwöchige Europa-Rundreise mit einem Interrail-Ticket gemacht. Ich fand Europa unglaublich beeindruckend, weil es so ganz anders ist als der Westen der Vereinigten Staaten.

Dort, wo ich aufgewachsen bin, stammte das älteste Gebäude aus dem Jahr 1920. Heute wohne ich hier in Herrenberg südwestlich von Stuttgart in einem Haus aus dem Jahr 1893, und die Kirche nebenan ist aus dem 13. Jahrhundert. Während meiner Reise besuchte ich hauptsächlich Großstädte wie London, Paris, Amsterdam und München. Jede dieser Städte hat einen eigenen Charme.

Nach dieser Europareise habe ich als Informatiker bei einer großen Computerfirma im Silicon Valley angefangen. Schließlich habe ich überlegt, für ein paar Jahre in Europa zu arbeiten. Meine Firma hat mir ein Job-Angebot in Deutschland gemacht – in Böblingen bei Stuttgart. Das passte gut, denn ich hatte in der Highschool zwei Jahre Deutsch gelernt und während des Studiums auch noch einmal. Inzwischen bin ich seit 1982 hier, und ich kann sagen, dass ich mich mehr zu Hause fühle als in Kalifornien.

wurzeln Während meiner Europareise und auch in der ersten Zeit in Deutschland hat mich die hiesige jüdische Kultur noch nicht sehr interessiert. Ich kannte natürlich das Schicksal Anne Franks, aber ich bin nicht sicher, ob ich schon bei meinem ersten Besuch in Amsterdam das Haus besucht habe, in dem sie mit ihrer Familie versteckt war. Allerdings hatte ich bei dieser ersten Reise von München aus das ehemalige KZ Dachau besucht.

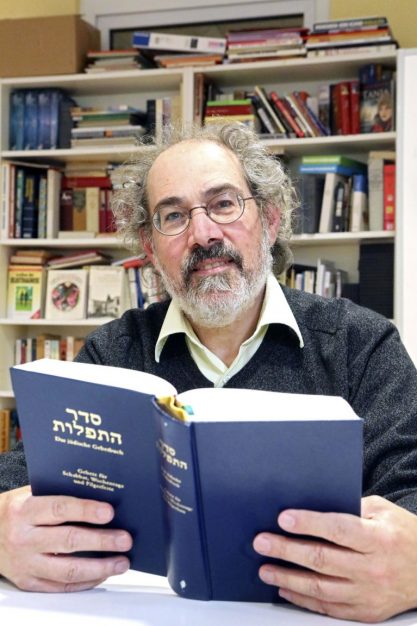

Als ich Mitte 30 war, erwachte mein Interesse an meinen jüdischen Wurzeln. In dieser Zeit habe ich angefangen, viel über das Judentum zu lesen, wie etwa Living Judaism von Rabbi Wayne Dosick oder Essential Judaism von George Robinson. Während der Lektüre entstand der Wunsch, im Judentum aktiver zu werden. Ich wusste, dass es eine Synagoge in Stuttgart gab, aber ich hatte gelesen, dass sie orthodox sei. Schon damals war mir klar, dass das nicht meine Richtung sein würde.

Allerdings würde ich nie grundsätzlich etwas gegen die Orthodoxie sagen, denn ich bin der Meinung, dass alle jüdischen Strömungen ihre Berechtigung haben. Bei mir hatte es etwas mit meiner Erziehung zu tun. Meine Eltern haben mir beigebracht, keine Unterschiede bezüglich Hautfarbe, Geschlecht und Religion zu machen.

tagung Ich wusste nicht, dass es in Deutschland auch progressives Judentum gab. Bis ich mit einem amerikanischen Mitarbeiter meiner Firma eine Geschäftsreise nach Irland unternahm.

Da er jüdisch war, habe ich ihm eines Tages erzählt, dass ich gern mehr machen würde, aber es leider in Deutschland nur diese orthodoxe Richtung gebe. Da sagte er: »Das stimmt nicht!« Es stellte sich heraus, dass er Aufsichtsratsmitglied der Hebrew Congregation, der Organisation fürs Reformjudentum in den USA, war. Deshalb wusste er, dass hierzulande einige Jahre zuvor die Union progressiver Juden gegründet worden war.

Schließlich habe ich mich für die nächste Jahrestagung in Berlin angemeldet und mich dort vom ersten Moment an zu Hause gefühlt. Auf dieser Tagung habe ich jede Menge jüdischer Leute aus ganz Deutschland kennengelernt – auch aus München von der liberalen Gemeinde Beth Shalom. Dort fuhr ich von nun an ab und zu hin. Damals war Walter Rothschild dort noch der Rabbiner, und inzwischen ist es der wunderbare Tom Kucera, den ich sehr schätze.

bima So bin ich mehr und mehr hineingekommen in das jüdische Gemeindeleben. Schließlich habe ich mich mit 55 Jahren entschlossen, hier meine Barmizwa nachzuholen. Da ich das im Gegensatz zu den jungen Leuten nicht in der Woche meines Geburtstages machen musste, hatte ich die Chance, eine interessante Parascha herauszusuchen.

Ich wählte Genesis 21, den Verstoß von Ismail und Hagar. Ich habe bei dieser Parascha über Toleranz gesprochen und die Frage aufgeworfen, ob die Kränkung, die Hagar und ihr Sohn erdulden mussten, noch immer die Basis für den Streit zwischen den Arabern und den Juden ist. Es wurde ein Plädoyer für das konstruktive Suchen nach Frieden und Zusammenarbeit, auch für andere Konflikte dieser Welt.

Im Jahr 2007 habe ich einen jüdischen Verein in Tübingen entdeckt, der »Bustan Shalom« hieß. Im selben Jahr habe ich auf der Jahrestagung der Union progressiver Juden Claudia Marx-Rosenstein kennengelernt, die in Stuttgart lebt. Sie war bereits Mitglied in der IRGW, der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Sie hatte zeitgleich mit mir den Verein in Tübingen entdeckt, und nachdem die ursprünglichen Gründer Tübingen verließen, wurden Claudia und ich die Vorsitzenden.

stolz Wir haben kulturelle Programme organisiert und manchmal auch einen egalitären Kabbalat Schabbat angeboten. Im Jahr 2011 haben sich dann in Stuttgart einige jüdische Leute für eine liberale Gemeinde starkgemacht, und zu diesem Zeitpunkt bin ich dann auch in die IRGW eingetreten. Claudia und ich haben schließlich gemeinsam mit zwei weiteren Frauen in Stuttgart einen liberalen Zweig organisiert und bald Zuspruch bei anderen aus der Stuttgarter Gemeinde gefunden. Zu den Hohen Feiertagen haben wir einen Rabbinerstudenten vom Abraham Geiger Kolleg nach Stuttgart geholt.

Dort gibt es ja die große Synagoge und eine kleinere Wochentagssynagoge – in letzterer organisieren wir einmal im Monat einen egalitären Schacharit-Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst treffen wir uns mit den anderen zum gemeinsamen Kiddusch.

Meine Eltern haben meine Hinwendung zur Religion noch mitbekommen. Leider haben sie die weite Reise zu meiner Barmizwa nicht mehr geschafft. Ich habe es aber auf Video aufnehmen lassen und ihnen bei meinem nächsten Besuch gezeigt.

Meine Mutter hatte sich immer ein wenig schuldig gefühlt, dass sie mich nicht in der jüdischen Religion erzogen hat. Jetzt aber war sie sehr stolz, dass ich die Barmizwa gemacht habe.

Meinem Vater hat es auch gefallen, aber es war für ihn nicht eine wirkliche Herzensangelegenheit. Im Übrigen bin ich mit einer evangelischen Frau verheiratet. Da wir aber keine Kinder haben, hat sich bei uns die Frage der religiösen Erziehung nicht gestellt.

schlussstrich Als ich vor mehr als 30 Jahren in Deutschland ankam, hatte ich sehr genau darauf geachtet, ob ich antisemitische Bemerkungen wahrnehme. Das war ganz selten der Fall. Allerdings habe ich sehr zur Kenntnis genommen, dass hier viele Menschen etwa Türken negativ betrachten. Das war schon in den 80er-Jahren so und hat sich eigentlich nicht geändert. Ich höre sie abfällig reden, und es erinnert mich daran, wie in den USA einst über die Schwarzen gesprochen worden ist.

Deshalb habe ich einen besonderen Sensor für Rassismus. Natürlich habe ich auch mal überlegt, ob man sich hierzulande aufgrund der Schoa nicht traut, offen antisemitisch zu sein, und sich der Alltagsrassismus aus diesem Grund andere Opfergruppen sucht.

Aber ich will auch etwas Positives sagen: Kein anderes Land hat so viel Kraft in die Vergangenheitsaufarbeitung investiert wie Deutschland. Das bedeutet aber nicht, dass man einen Schlussstrich ziehen darf.

Aufgezeichnet von Gerhard Haase-Hindenberg