»Holocaust? Das haben wir doch schon hundertmal durchgenommen, das wissen wir doch alles schon.« Wenn das Thema Judenverfolgung im Ethik- oder Geschichtsunterricht behandelt wird, schalten viele Schüler ab. Noa Mkayton von der Yad Vashem International School for Holocaust Studies in Jerusalem weiß, warum das so ist. »Die Pädagogik orientiert sich meist am Faktisch-Chronologischen des Holocaust. Das können Kinder geistig und emotional nicht verarbeiten.«

Das 1993 gegründete Internationale Zentrum für Holocaust-Studien will Pädagogen einen anderen Zugang zu diesem schwer vermittelbaren Thema eröffnen. Nicht, um die Lehrbücher neu zu schreiben, sondern um vermeintlich wohl Bekanntes um neue Facetten und Perspektiven zu bereichern, wie Noa Mkayton betont, die in Yad Vashem für die Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen Ländern zuständig ist.

Fortbildung Mehr als 100 Fachkräfte pflegen in Yad Vashem den Dialog mit Lehrern, Schülern und Studenten in aller Welt. Tausende kommen jedes Jahr zur Fortbildung in das Studienzentrum. Seit das Kultusministerium des Freistaats Sachsen Ende 2008 einen Kooperationsvertrag mit der International School for Holocaust Studies schloss, nutzen jedes Jahr auch 20 Lehrer aus Sachsen die Möglichkeit, sich in Israel weiterzubilden. Finanziert wird die Lehrerfortbildung durch die International School for Holocaust Studies, das Sächsische Staatsministerium für Kultus und Sport sowie durch Eigenbeiträge der Teilnehmer. Lehrer aller Fachrichtungen und unterschiedlicher Schulformen können sich um die Teilnahme an diesen Seminaren bewerben.

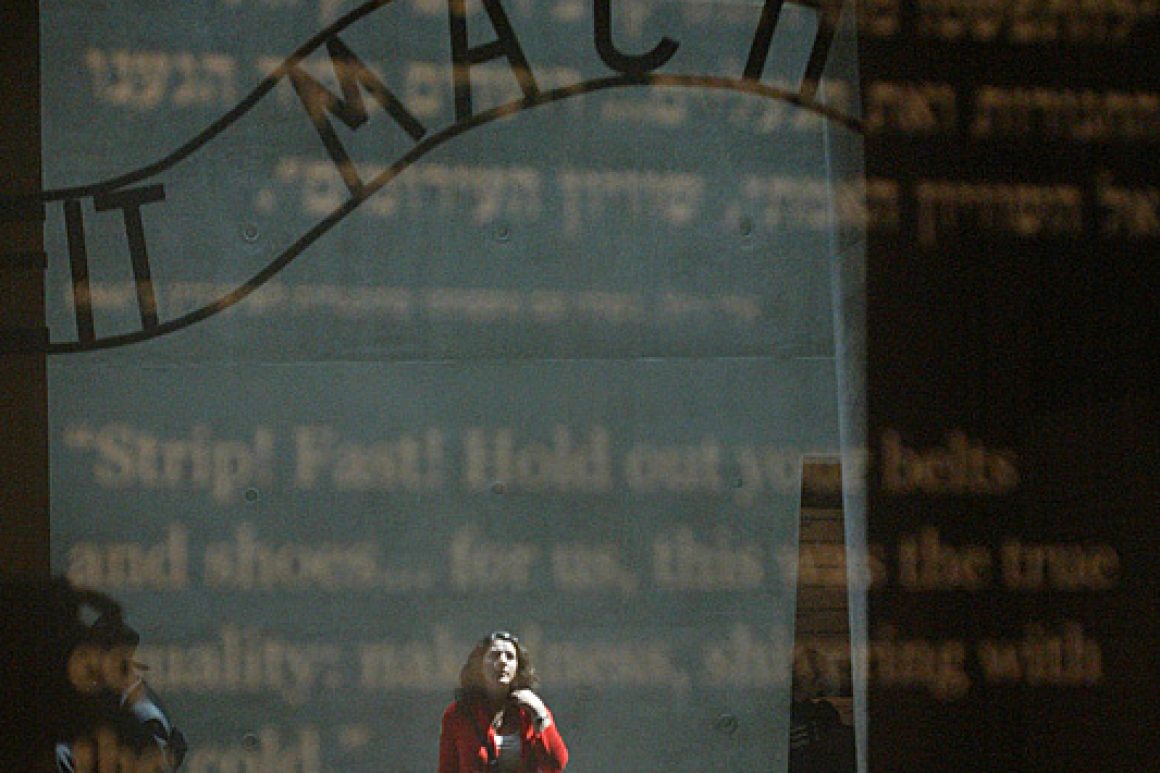

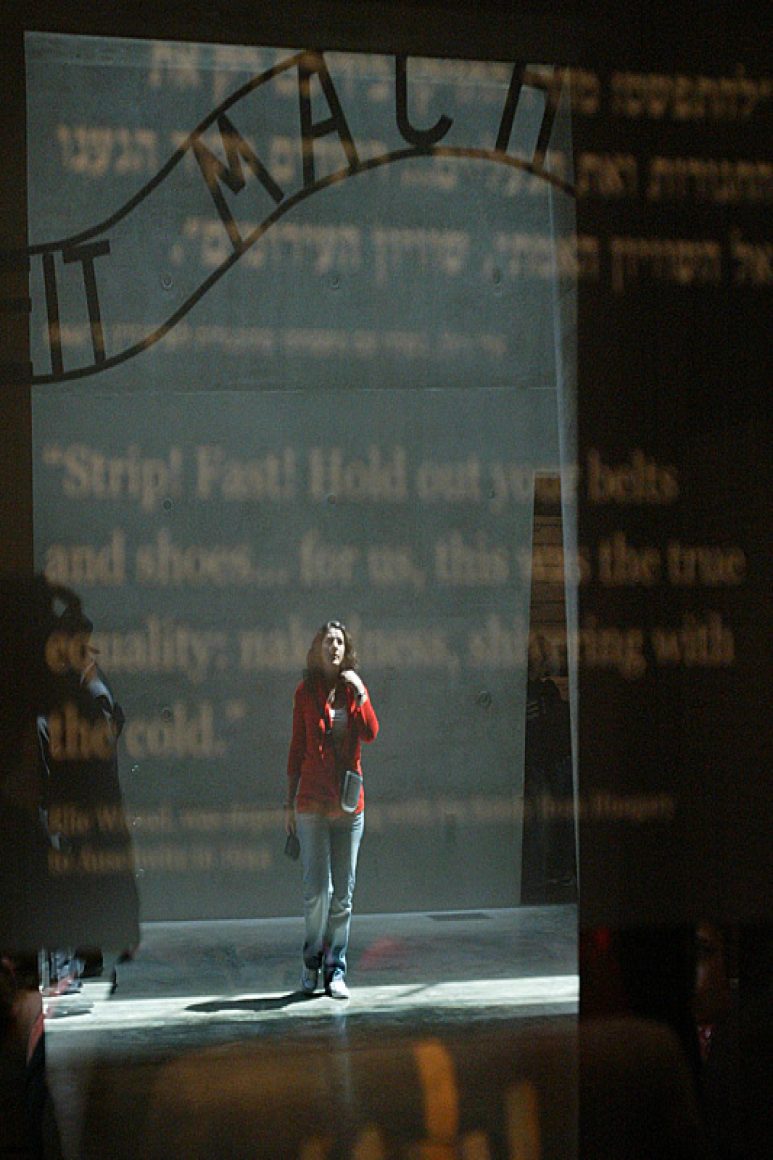

In Yad Vashem wollen die Erzieher mehr über den Holocaust erfahren und Möglichkeiten finden, ihren Unterricht anschaulicher zu gestalten, fasst René Winkler, Religionslehrer am Beruflichen Schulungszentrum für Wirtschaft Rodewisch, das Weiterbildungsziel zusammen. Winkler betreut die sächsischen Lehrergruppen. »Wir möchten die Schüler emotional packen, ohne sie zu traumatisieren«, erklärt er.

Einzelschicksale Doch wie soll das möglich sein, angesichts der Tatsache, dass man die Ermordung von sechs Millionen Menschen darzustellen hat? »Indem wir nicht den Tod, sondern das Leben in den Mittelpunkt stellen«, betont Noa Mkayton. Die Bilder von anonymen Leichenbergen sind unfassbar, können keine Empathie wecken, meint die 44-Jährige. Deshalb geht es in Yad Vashem um Einzelschicksale: »Um Persönlichkeiten, Lebensentwürfe, um Menschen, die nicht als Opfer geboren, sondern dazu gemacht wurden.« Die Schüler sollen erfahren: Wie sah jüdisches Leben in Deutschland vor 1933, während der Verfolgung und nach 1945 aus? »Diese Kontinuität kommt in den meisten Schulbüchern so nicht vor«, weiß Noa Mkayton.

Als Quellen dienen die vielen in Yad Vashem dokumentierten Berichte von Zeitzeugen und Überlebenden. »Ein so reichhaltiges Material gibt es in Deutschland nicht«, erklärt Mkayton. Historie nicht als Schicksal zu zeigen, sondern als das Ergebnis menschlicher Entscheidungen: Das ist der pädagogische Ansatz. So wird Geschichte für Kinder und Jugendliche nachvollziehbar. Das Studienzentrum zeigt aber nicht nur die Opfer als Individuen, sondern auch die Täter und Mitläufer. Bewusst werden die Täter entdämonisiert, um ihre moralische Verantwortung zu zeigen. Und wieso entschieden sich manche, aus dem blinden Mitläufertum auszuscheren und den Verfolgten zu helfen?

keine Helden Anhand persönlicher Berichte der Helfer wird deutlich, dass ihr Entschluss, etwas zu tun, oft spontan war und hinter ihrem Handeln und nicht außergewöhnlicher Heldenmut stand. Dass die Retter nicht als moralisch überlegene Lichtgestalten geschildert werden, stärkt das Vertrauen der Kinder in die eigene Zivilcourage. »Wir Pädagogen sollten nicht abstraktes Heldentum vermitteln, sondern die Einsicht, dass ein Mensch sich zu vielen verschiedenen Zeitpunkten dem Leid eines anderen öffnen und damit eine Wende der Geschichte – zumindest der Geschichte des Einzelnen – herbeiführen kann«, unterstreicht Noa Mkayton.

Das israelische Fortbildungszentrum gibt den Pädagogen aber nicht nur Unterrichtsmaterial an die Hand und stellt ihnen neue Ansätze der Wissensvermittlung vor. Wichtig sei es auch, die Deutschen mit dem Land Israel, dem jüdischen Alltag dort zumindest ein wenig vertraut zu machen. »Das sind Erfahrungen, die man bei einer Fortbildung in Deutschland – so anspruchsvoll sie auch sein mag – nicht machen kann«, so Noa Mkayton.

»Besonders aufwühlend ist für die meisten Kollegen das Gespräch mit Holocaustüberlebenden«, berichtet Religionslehrer Winkler. »Das ist für uns Deutsche emotional sehr belastend, aber auch ein Erlebnis, aus dem wir alle ganz viel mitnehmen.« Auch ins Klassenzimmer: »Ein Funken mehr Enthusiasmus prägt den Unterricht der Kollegen nach der Fortbildung«, meint René Winkler erkannt zu haben. »Und das spüren auch die Schüler und lassen sich davon anstecken.«

Viele Lehrer suchen nach der Fortbildung daheim in Sachsen ganz konkret nach Möglichkeiten, ihre Schüler auch mit dem heutigen Judentum in Deutschland vertraut zu machen. Sie besuchen mit ihren Klassen die Gemeinden und Synagogen, wandeln auf den Spuren jüdischen Lebens und bilden regionale Netzwerke, um sich weiter auszutauschen: In der Schule lernt man eben doch fürs Leben, das haben sie in Yad Vashem gelernt.