Versteckt in einem Winkel der Altstadt, abseits der ausgetretenen Pfade der Touristengruppen, liegt das Rothenburg-Museum. Wer vom Rathausplatz mit dem schick sanierten Fachwerk zur Gartenanlage an der früheren Stauferburg läuft, ein Selfie vor dem pittoresken Plönlein macht und schließlich auch die Souvenirlädchen hinter sich lässt und auf dem kopfsteingepflasterten Platz vor dem ehemaligen Frauenkloster angekommen ist, findet es.

Links der sonnenbeschienene Klostergarten, rechts geht’s durch das Portal ins Museum – und durch den 1980 originalgetreu wiederaufgebauten Kreuzgang in die Judaika-Sammlung. Sie bietet einen kompakten Überblick über das jüdische Leben im mittelalterlichen Rothenburg ob der Tauber, als sich hier aus dem Rheinland vertriebene Juden ansiedelten und maßgeblich für die Entwicklung der Stadt sorgten.

Judenkirchhof Museumschef Hellmuth Möhring weist auf die jüdischen Grabsteine hin, allesamt aus der Zeit zwischen 1263 und dem Ende des 14. Jahrhunderts. Sie stammen ursprünglich vom sogenannten Judenkirchhof am nördlichen Teil der Stadtmauer und wurden wohl im 16. oder 17. Jahrhundert von dort entfernt, denn die jüdische Bevölkerung war 1522 aus der Stadt vertrieben worden.

Übrig blieben nur die Grabsteine, und die habe man in zahlreichen Wohnhäusern oder auch in der Stadtmauer verbaut. So gerieten sie dort in Vergessenheit – ebenso wie die jüdische Geschichte der Stadt, erst vor einigen Jahren hat man in Rothenburg damit begonnen, sie aus unterschiedlichen Quellen zu rekonstruieren.

Rund um Seelbrunnen und Seelhaus ist das jüdische Viertel entstanden.

Einer, der daran einen gehörigen Anteil hat, ist der Kulturwissenschaftler und Stadtführer Lothar Schmidt. Er hat in zahlreichen Archiven recherchiert und bei seinen Rundgängen durch die Altstadt auch immer eine Mappe mit alten Drucken und Skizzen dabei – um anschaulich zu machen, wie es im Mittelalter beispielsweise am heutigen Kapellenplatz aussah. Dort plätschert vor rotweißem Fachwerk der Seelbrunnen, der einst zur Versorgung der Obdachlosen im sogenannten Seelhaus gehörte.

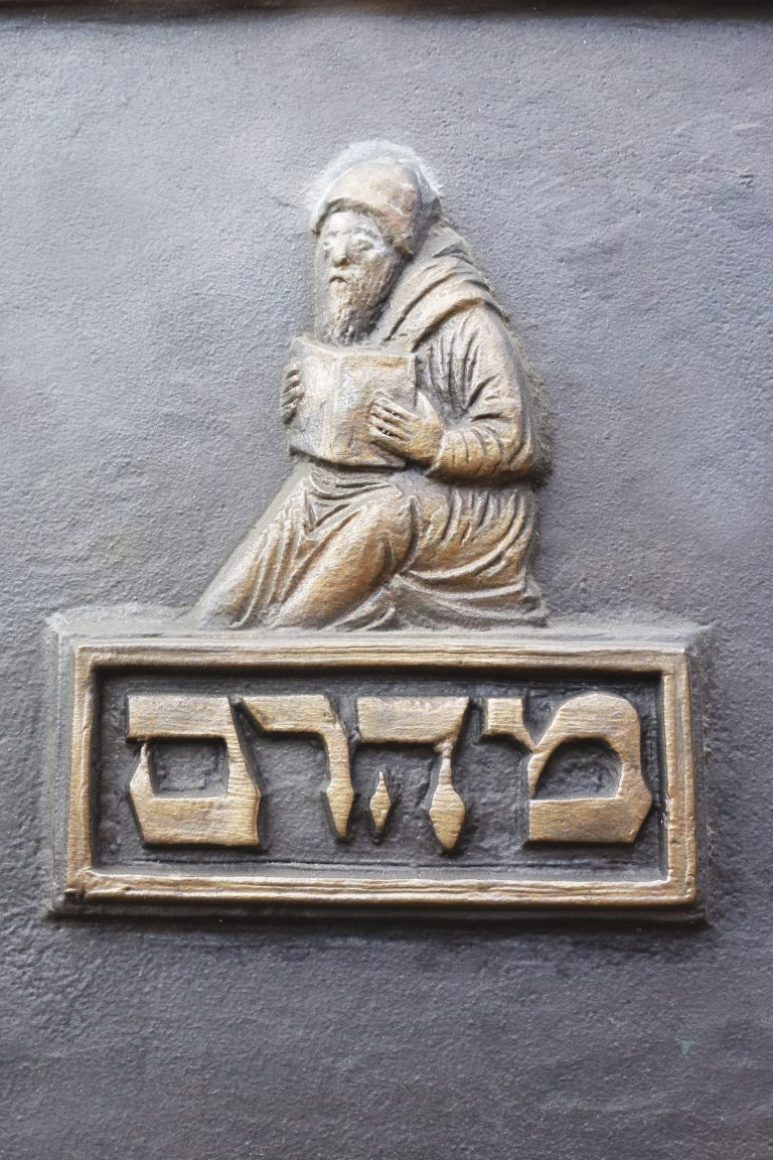

Hier sei das erste jüdische Viertel Rothenburgs entstanden, erzählt Lothar Schmidt, nur wenige Jahrzehnte, nachdem die Staufer Mitte des 12. Jahrhunderts die Wehranlage oberhalb des Taubertals übernommen und zur Reichsburg gemacht hatten. Schnell etablierte sich eine jüdische Gemeinde, eine Synagoge wurde gebaut, die hier bis etwa 1400 stand. Heute erinnert eine Gedenktafel am Haus Nr. 5 an den Gelehrten Rabbi Meir ben Baruch und seine Talmudschule, die 22 Zimmer gehabt haben soll.

Worms 1220 war Rabbi Meir in Worms geboren worden und hatte sich im fränkischen Rothenburg angesiedelt. Auch dadurch entwickelte sich die jüdische Gemeinde der Stadt zu einer der bedeutendsten im süddeutschen Raum. Weit über die Region hinaus galt Rabbi Meir als Instanz, nahm zu Glaubensfragen oder Alltagsproblemen Stellung – auch per Brief.

1286 allerdings wurde der Gelehrte auf Anordnung von Rudolf von Habsburg verhaftet und sieben Jahre lang im Elsass gefangen gehalten. Ein extrem hohes Lösegeld sei für seine Freilassung gefordert worden, doch der Rabbi habe seinen Anhängern verboten, die Summe aufzubringen, um sich nicht zur Geisel machen zu lassen, erzählt Lothar Schmidt, und auch, dass das Geld schließlich nach dem Tode Meirs von einem wohlhabenden jüdischen Bürger aus Worms gezahlt wurde – der daraufhin die Knochen des Rabbis erhielt.

Gedenkstätte Neben dem sogenannten Judentanzhaus, dem damaligen Gemeindehaus, befindet sich ein kleines Gärtchen, das als Gedenkstätte für Rabbi Meir ben Baruch angelegt worden ist. Ein Ort, den Gruppen aus Israel häufig besuchen, denn für sie sei der Talmudgelehrte aus dem Mittelalter auch heute noch von Bedeutung, erklärt Lothar Schmidt.

Am Burggarten der einstigen Reichsburg erinnert ein Denkmal an der Außenwand der spätromanischen Blasiuskapelle an einen der düstersten Momente in Rothenburgs jüdischer Geschichte, das sogenannte Rintfleisch-Pogrom von 1298, bei dem in vielen fränkischen Städten Massenmorde an den jüdischen Bürgern verübt wurden.

Dem sogenannten Rintfleisch-Pogrom fielen rund 5000 Juden zum Opfer.

Das Memorialbuch in Nürnberg verweist darauf, dass bei den Massakern insgesamt rund 5000 Juden ums Leben kamen, allein in Rothenburg an die 460 Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Dennoch haben sich nur wenige Jahrzehnte später erneut jüdische Familien in der Stadt angesiedelt, entlang des alten Stadtgrabens entstand die Judengasse. Hier, im Gebäude mit der Hausnummer 10, finden seit mehr als einem Jahr archäologische Grabungen und Sanierungsarbeiten statt.

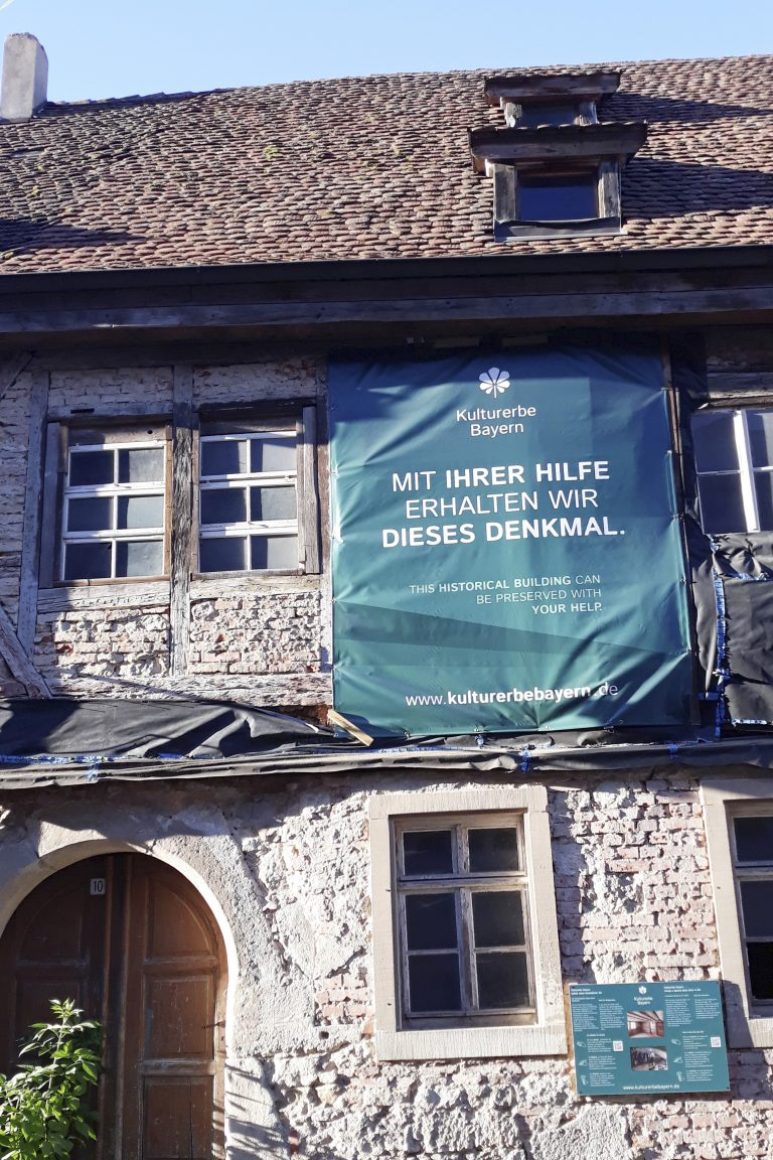

Zunächst hatte sich der Verein Alt-Rothenburg des Gebäudes von 1409 angenommen, das zu verfallen drohte. Dann kamen der Verein und die Stiftung Kulturerbe Bayern ins Spiel und kauften den »herausragenden Schatz Rothenburger und bayerischer Geschichte«.

Seitdem sei viel passiert, sagt Regina Däschner vom Verein Alt-Rothenburg. Planen schützen das Fachwerk an der Außenfassade, Planken sind über den unebenen Boden im Erdgeschoss gelegt worden, und über eine steile Treppe geht es hinunter ins Kellergeschoss, wo eine Mikwe Schicht um Schicht freigelegt werden konnte.

Mikwe Schon jetzt lässt sich das rituelle Tauchbecken aus dem frühen 15. Jahrhundert wieder gut erkennen. Die Mikwe soll behutsam saniert und der gesamte Keller zu einem kleinen Museum für die jüdische Geschichte der Stadt umgestaltet werden. Zwei Etagen darüber, in der Bohlenstube, einer weiteren Besonderheit des Hauses Judengasse 10, plant Rudolf Himpsl vom Verein Kulturerbe Bayern, Räumlichkeiten für Begegnungen einzurichten.

Auch Wohnungen soll es in dem mittelalterlichen Gebäude einmal geben. Die Judengasse 10 in Rothenburgs Altstadt soll so zu einem lebendigen Ort werden. Spenden unter anderem aus Benefizkonzerten bringen es dem Ziel ein kleines bisschen näher.