Nur noch eineinhalb Wochen bis Rosch Haschana: Wir bereiten uns derzeit auf das Neujahrsfest vor. Die meisten von uns kennen zumindest Grundbegriffe des jüdischen Kalenders sowie der hebräischen Gebete und feiern am Freitagabend den Schabbat.

Unsere Religion besteht aus vielfältigen Grundsätzen, Regelwerken, Traditionen und Gebräuchen. Das Judentum birgt einen großen Schatz, ein detailreiches religiöses und kulturelles Erbe. Doch ohne das Wissen um diese Tradition, ohne jüdische Bildung, ist es nicht möglich, das Erbe auch anzutreten.

Die jüdische Religion hat in den vergangenen 2000 Jahren in der Diaspora bis zum heutigen Tag und besonders im Vergleich zu anderen Religionen sehr deutlich vor allem davon gelebt, dass sie in der Familie und durch die Familie weitergegeben wurde.

Holocaust Doch der Holocaust hat in Europa nicht nur etwa eineinhalb jüdische Generationen ausgelöscht, sondern auch bewirkt, dass die Überlebenden, die vor den Nazis und ihren Schergen fliehen konnten oder sich verstecken mussten, während dieser Zeit das Wissen, das zur Weitergabe notwendig gewesen wäre, nicht haben erwerben können.

Eine profunde jüdische Bildung von klein auf ist daher seit der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, und meiner Ansicht nach fast in ganz Europa, aus den üblichen traditionellen Quellen so gut wie nicht mehr zu erhalten. (Dieser Sachverhalt dürfte allerdings in der jüdischen Orthodoxie etwas anders sein, doch es gibt im heutigen Europa natürlich weitaus weniger orthodoxes jüdisches Leben als vor dem Zweiten Weltkrieg.)

Nachkriegszeit Nach dieser ersten Analyse stellten sich Juden in der Nachkriegszeit selbstverständlich die Frage, was getan werden musste und konnte, um dieses erkannte Defizit an jüdischer Bildung zu kompensieren.

Schon in der Vergangenheit spielten in den orthodoxen Gemeinden besonders im Osten Europas die »Cheder«, also die jüdischen Ausbildungsstätten, die zumeist von den Gemeinderabbinern für Kinder ab drei Jahren betrieben wurden, bei der Bildung und Ausbildung der Kleinsten eine große Rolle.

Während vieler Jahrhunderte im Mittelalter, als im nichtjüdischen Bereich lediglich der Adel und der Klerus schreiben und lesen konnten, erhielten die jüdischen Kinder nicht nur grundlegenden Unterricht im Lesen und Schreiben. Ihnen wurde auch die Fähigkeit zum dialektischen Denken und Argumentieren antrainiert – durch die Diskussion religiöser Texte, die ihnen der entsprechende Rabbiner zu führen vorgab.

Generation So drängte sich als Lösung auf, diesen traditionellen Gruppenunterricht im Rahmen der jüdischen Gemeinden wiederzubeleben und zu institutionalisieren, um nach längerer Zeit wieder wissende Generationen zu schaffen.

Selbstverständlich ist Schule heute nicht mehr so wie im Mittelalter; auch werden die Kinder nicht bereits im Alter von drei Jahren auf die Schulbank gesetzt.

Aber die »Vorstufen«, zum Beispiel die jüdischen Kindergärten, waren in einzelnen größeren Gemeinden bereits probate Mittel, um wenigstens ein wenig kindgerechte jüdische Bildung auf die Jüngsten zu transferieren. Zugegebenermaßen war die vorrangige Absicht dieser frühen jüdischen Kindergärten eher die »Aufbewahrung« der Kinder, um die Eltern zu entlasten, als eine Bildungsabsicht, die dahintergesteckt hätte.

Eine Schule hingegen, ganz gleich, ob jüdisch oder nicht, lässt sich nicht so ohne Weiteres aus dem Boden stampfen und betreiben. Selbst unter Berücksichtigung der besonderen Umstände nach dem Holocaust und der entsprechenden Dezimierung der jüdischen Bevölkerung in Europa benötigt man eine gewisse Mindestanzahl von Kindern pro Klasse, erst recht, wenn die Schule staatlich gefördert werden soll. Jeder, der bereits eine Schule gegründet und betrieben hat, weiß, dass dies selbst bei staatlicher und großzügiger Kofinanzierung keine preiswerte Angelegenheit für unsere Gemeinden ist.

So gab es zum Beispiel in der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre wellenförmig wiederkehrende Diskussionen über die Notwendigkeit einer jüdischen Grundschule. Im Dezember 1988 wurde die erste Anlage für Elektronische Datenverarbeitung (EDV) in der Gemeinde eingeführt, sodass wir ab Frühjahr 1989 die Gemeindedaten benutzen konnten.

Schülerzahl Bei der nächsten Diskussion zur Frage der Gründung einer jüdischen Grundschule Ende 1989 ergab die EDV-Recherche, dass wir in einem infrage kommenden Jahrgang nur zwei Kinder hatten, im nächsten Jahrgang überhaupt kein Kind und in dem darauffolgenden lediglich drei Kinder. In diesem Augenblick war die Frage nach der Gründung der jüdischen Grundschule wieder obsolet geworden.

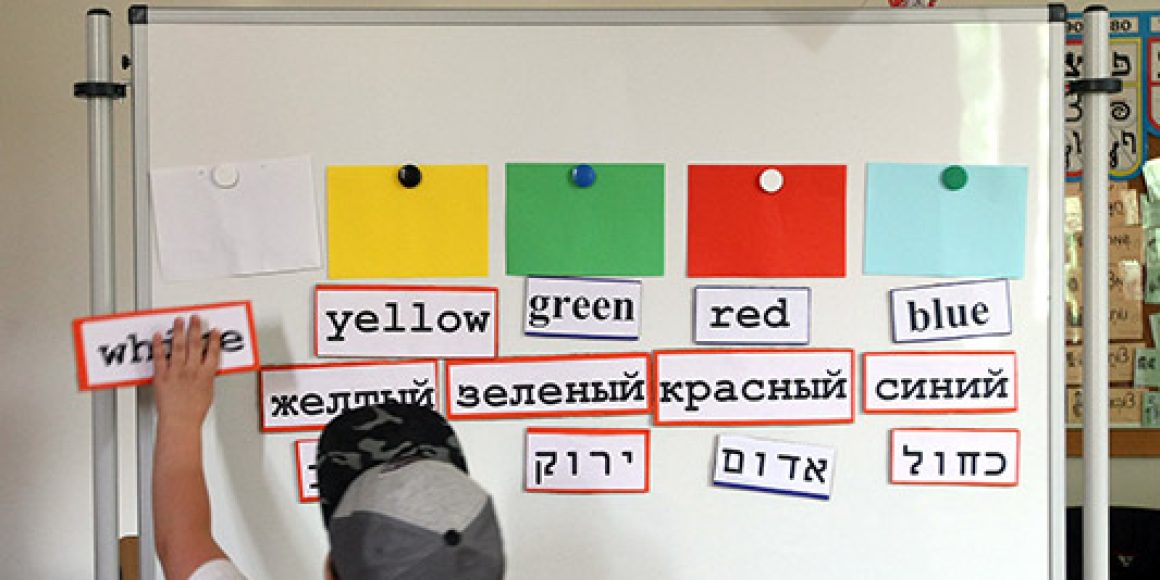

Erst die Einwanderungswelle aus der damaligen Sowjetunion, die in Düsseldorf im Sommer 1990 einsetzte, versetzte die damals viertgrößte jüdische Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Zuwachs an Mitgliedern in die Lage, das Wagnis einzugehen, eine jüdische Grundschule zu gründen. Die Schule öffnete ihre Pforten zum Schuljahresbeginn 1993/94 mit 17 Schulanfängern. Diese 17 Kinder waren tatsächlich der gesamte Jahrgang 1987!

In diesem Jahr 2018 konnten wir das 25-jährige Bestehen der jüdischen Grundschule in Düsseldorf feiern – sie heißt inzwischen Yitzhak-Rabin-Schule. Seit den Anfängen hat sich viel getan, nicht nur, was die Zahlen angeht. Die Grundschule, die in Nordrhein-Westfalen vier Jahrgangsstufen hat, ist zweizügig. Derzeit besuchen sie knapp 180 Schüler in insgesamt acht Klassen.

Die Schule hatte und hat auch immer einen kleinen Anteil an nichtjüdischen Schülern, etwa zehn bis 15 Prozent. Übrigens haben auch drei Töchter unseres Oberbürgermeisters die Yitzhak-Rabin-Schule besucht. Das Interesse an dieser Einrichtung, die als eine der besten Grundschulen in ganz Düsseldorf gilt, ist auch aus dem nichtjüdischen Bereich so groß, dass wir nicht alle Kinder, die zu uns kommen möchten, aufnehmen können, bevor wir einen dritten Zug einrichten.

»Ghettoisierung« Nun wird häufig – besonders aus der nichtjüdischen Bevölkerung – die Frage gestellt, ob wir Juden uns selbst und unsere Kinder mit der Einrichtung und dem Betrieb einer konfessionellen Schule nicht ghettoisieren und ausgrenzen.

Dazu möchte ich Folgendes anmerken: Wir leben in Europa und selbstverständlich auch in Deutschland in einer Region, die stark christlich geprägt ist. So gut wie alle Feiertage sind christlich-religiösen Ursprungs, so gut wie alle zivilisatorischen Werte des Alltags dieser Gesellschaft sind christliche Werte oder bestenfalls jüdisch-christliche Werte, bei denen aber das Bewusstsein, dass sie aus dem Judentum stammen, weitgehend verschüttet ist – manchmal auch bei uns Juden selbst.

In dieser Wertegemeinschaft ist es ohne eigene Bildungsinstitutionen so gut wie unmöglich, der nächsten Generation eigene Werte zu vermitteln. Schon allein deshalb brauchen wir jüdische Schulen.

Ein weiterer neuer Grund für die Notwendigkeit jüdischer Schulen ist in den vergangenen zwei bis drei Jahren aufgetaucht, und er manifestiert sich derzeit massiv. In diesem kurzen Zeitraum haben wir eine Zunahme von Antisemitismus in der Gesellschaft erlebt, wie wir sie noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätten.

mobbing Besonders betroffen sind dabei jüdische Schüler, die öffentliche Schulen, Grund- oder weiterführende Schulen, besuchen. Und um das Problem offen zu benennen: Zurzeit sind es fast immer muslimische Schüler, die jüdische Schüler mobben und mit den unterschiedlichsten Dingen traktieren – von verbalen Beleidigungen bis hin zu körperlichen Angriffen.

Ein »normales« Gymnasium unter städtischer Führung besuchen heutzutage vielleicht vier bis fünf jüdische, aber ungefähr 150 bis 200 Schüler, die aus muslimisch geprägten Ländern stammen, sodass das Kräfteverhältnis sehr zu Ungunsten der jüdischen Schüler ausfällt.

Seit ziemlich genau zwei Jahren existiert das Albert-Einstein-Gymnasium der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf – als erstes jüdisches Gymnasium im Land Nordrhein-Westfalen in der Geschichte überhaupt. Die Vorarbeiten und Verhandlungen zur Gründung dieser Oberschule haben etwa viereinhalb Jahre gedauert.

Während dieser Vorbereitungsphase spielte der Gedanke, einen »Schutzraum« für jüdische Schüler gegen Mobbing einzurichten, überhaupt keine Rolle. Das sieht heute leider ganz anders aus.

Mir wäre es lieber, es wäre gar nicht nötig, einen Schutzraum für jüdische Kinder einzurichten. Doch es häufen sich bedauerlicherweise die Fälle, in denen es dringenden Bedarf dafür gibt.

Der Autor ist Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf.