Es war im Kriegsjahr 1942, als der neunjährige Stanislaw Zdun aus dem polnischen Chelm ein kleines Fotoalbum mit 14 Schwarz-Weiß-Bildern am Wegesrand entdeckte. Er nahm es mit und behielt es bis zu seinem Tod 2012. Die Nachfahren gaben es dem Nationalmuseum Majdanek. Dort entdeckte man, dass es sich um einen Fund von unschätzbarer Bedeutung handelt. Stammt das Album doch von einem jüdischen Mädchen, Serry Adler, das 1942 nach Krasnystaw bei Lublin deportiert worden war.

Für die Museumsexperten begann eine detektivische Puzzlearbeit: Wem hatte das Album wohl gehört? Serrys Notizen führten über Umwege ins unterfränkische Urspringen. Dort lebt Leonhard Scherg, Vorsitzender des Förderkreises Synagoge Urspringen. Er recherchierte in Unterlagen des Vereins und fand heraus, dass das Album der damals 16-jährigen Serry Adler selbst gehörte.

Fragen Wegen ihrer äußeren Erscheinung ist Serry Adler auf den Bildern ihres etwa zehn mal sieben Zentimeter großen Albums leicht auszumachen: Sie hat einen auffällig hohen Haaransatz. Warum nahm sie wohl das Album mit? Wie kam es, dass sie es auf dem Todesmarsch vom Zwischenlager Krasnystaw nach Sobibor verlor?

»Vielleicht warf sie es auch absichtlich weg«, meint Josef Schuster, Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde in Würzburg und Präsident des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Auf jeden Fall sei der Fund »eine absolute Rarität«. Er hoffe, dass möglichst viele der dargestellten Personen identifiziert werden können, sagt Schuster.

Auf den Bildern sind wiederholt junge Frauen zu sehen. Mal befinden sie sich im Wald, mal im Garten. Diese Fotografien stammen offensichtlich aus Serry Adlers Schulzeit. Im Oktober 1939, einen Monat vor ihrem 14. Geburtstag, zog Serry nach Würzburg, um für zwei Jahre dort die Schule zu besuchen.

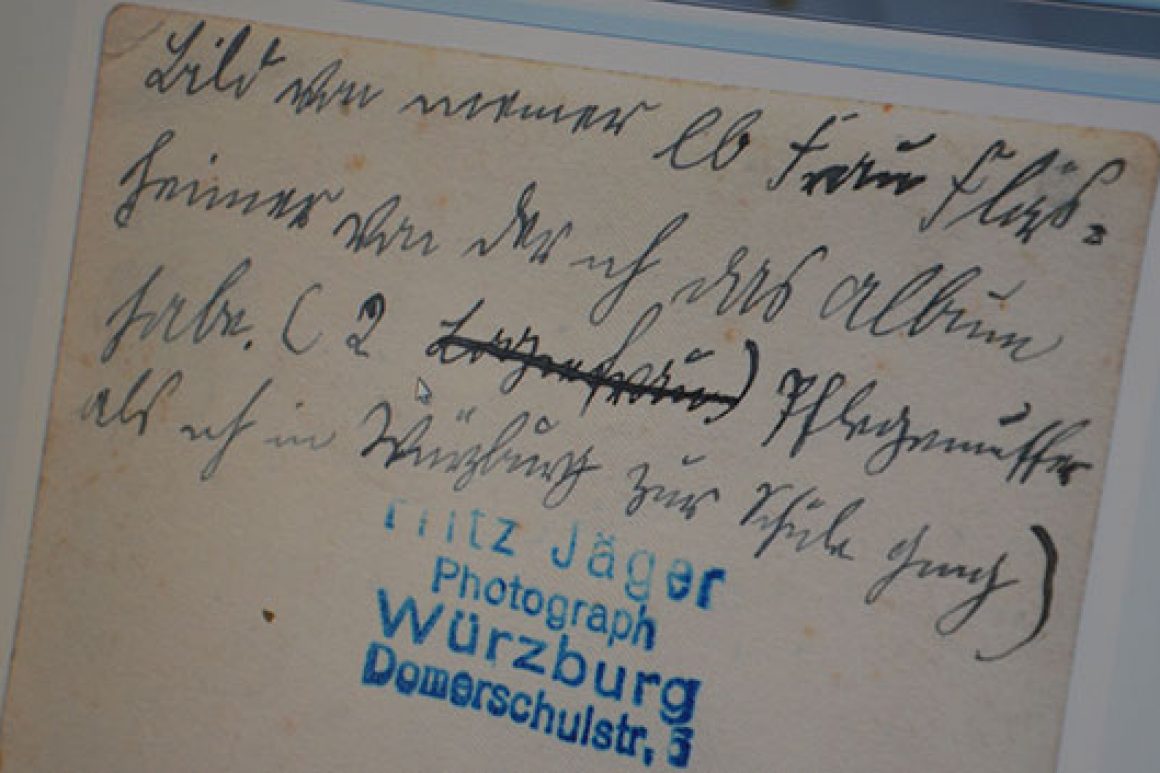

Pflegemutter Die etwas distanziert wirkende ältere Frau mit Brille, die einer Notiz Serry Adlers zufolge während ihrer Schulzeit als ihre Pflegemutter fungierte, konnte von Leonhard Scherg als Selma Flörsheimer identifiziert werden. Bei einer der Jugendlichen auf den Gruppenbildern handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Frieda Bergmann, erklärt Rotraud Ries vom Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken, die Leonhard Scherg bei seinen Recherchen unterstützt. Bilder von Frieda Bergmann aus dem Archiv des Würzburger Dokumentationszentrums, die kürzlich in zwei Ausstellungen zu sehen waren, legen diese Vermutung nahe.

Mit einer allumfassenden Aufklärung über die auf den Bildern dargestellten Personen rechnet Rotraud Ries nicht. Zu unwahrscheinlich erscheint ihr, dass es noch genügend Zeitzeugen gibt, die damals, als Serry Adler zur Schule ging, in Würzburg lebten und Kontakt zur jüdischen Gemeinde hatten. »Die Aufnahmen entstanden spät«, erläutert sie. Damals waren viele Juden bereits emigriert.

Melderegister Auch Einwohnermelderegister aus den Jahren 1939 bis 1941 existieren nicht mehr. Noch ist das Gros der dargestellten Personen unbekannt. Zweifelsfrei identifiziert wurde der damals 17-jährige Justin Adler, der im Juli 1940 seiner Cousine Serry bei einem Aufenthalt in Urspringen eine Aufnahme von sich in Schniebinchen in der Niederlausitz widmete. Bekannt ist auch Serrys Cousine Lore Bauer. Bei Serrys Lehrer, der zusammen mit seiner Frau auf einem der Fotos zu sehen ist, handelt es sich wohl um Georg Friess.

Angesichts der barbarischen Zeiten sei es sehr erstaunlich, wie unbeschwert die jungen Menschen auf den Bildern wirkten, findet Ries. »Obwohl es schon richtig eng war.« Doch dieses Phänomen kennt Rotraud Ries aus Briefen von Juden, die nach 1939 verfasst worden sind. Noch pikanter jedoch sei, dass das erste Foto aus dem Album von Serry Adler einen Trupp junger deutscher Soldaten zeigt.

Leonhard Scherg vermutet, dass es sich um eine Aufnahme aus dem Zwischenlager Izbica handeln könnte. Rotraud Ries verfolgt hierzu eine andere Spur: »Vielleicht hat Serry Adler einen der jungen Männer gemocht.« Und deshalb das Bild ganz vorne in ihr Album eingeklebt, meint die Historikerin.