Das Jahr 5780 wird ein Gedenkjahr werden. Denn – um das gregorianische Datum zu nennen – am 8. Mai 2020 ist es 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg endete. In den Monaten zuvor waren bereits einige Konzentrationslager befreit worden, zugleich quälten die Nazis noch Tausende Menschen auf Todesmärschen.

Auch in den ersten Monaten nach Kriegsende starben noch Tausende an den Folgen von Folter, Unterernährung, Krankheiten und all der erlittenen Qualen. Und die Welt, die so lange weggeschaut hatte, wurde endlich wach und begriff nach und nach die Dimension des Völkermords an den Juden.

befreiung Der 75. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager ist ein sehr ambivalentes Datum. Die Freude über die Befreiung war bei den Überlebenden schon damals überschattet von der Trauer um die vielen ermordeten Familienangehörigen und vom Trauma der KZ-Zeit. Diese Ambivalenz hat die Überlebenden über Jahrzehnte begleitet. Sie prägte ihre Familien, ihre Kinder und Enkel.

Zugleich entwickelten die Überlebenden eine Energie und einen Aufbauwillen, der für uns Nachgeborene immer beispielhaft bleiben wird. Selbst in Deutschland, das die meisten Juden damals als Durchgangsstation betrachteten, machten sie sich daran, jüdische Gemeinden und jüdische Infrastruktur wiederzuerrichten.

Vor 70 Jahren, am 19. Juli 1950, gründete sich der Zentralrat der Juden in Deutschland.

Ohne den Jahrestag der Befreiung wäre 2020 auch ein anderer Jahrestag nicht möglich: Vor 70 Jahren, am 19. Juli 1950, gründete sich der Zentralrat der Juden in Deutschland.

heimat Für die damals Beteiligten war dies ein Akt aus Pragmatismus. Rückblickend analysierte der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 60. Geburtstag des Zentralrats treffend: »Dem jüdischen Leben nach den grauenvollen Verbrechen des Nationalsozialismus wieder eine Heimat in Deutschland zu verschaffen – 1950 muss dies eine völlige Utopie gewesen sein.«

In den sieben Jahrzehnten, die seit der Gründung vergangen sind, haben sich nicht nur Deutschland und die Welt stark verändert, sondern auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Und mit ihr haben sich die Aufgaben des Zentralrats verändert. Ging es in den Anfangsjahren vor allem um soziale Fürsorge und um die beginnenden Entschädigungsverhandlungen, so wurde schon kurze Zeit später deutlich, dass sich der Zentralrat der Juden als gesellschaftliche Stimme bei den Themen Antisemitismus und Israel etablieren wollte.

Diese Rolle hat den Zentralrat über die Jahrzehnte begleitet, und sie nimmt er noch heute ein. Hinzu kam die Aufgabe der Integration, die in diesem Maße bei der Gründung ebenfalls nicht absehbar war: Seit 1990 wurde die Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion möglich – sodass unsere Gemeinden ein immenses Wachstum erlebten und entsprechend Unterstützung des Zentralrats brauchten.

kontinuität So sehr es eine Kontinuität bei den Themen gibt, zu denen der Zentralrat seine Stimme erhebt – dazu zählen vor allem Antisemitismus, Rechtsextremismus, Religionspolitik, Erinnerungspolitik und Sicherheit jüdischen Lebens –, so sehr hat sich das gesellschaftliche Umfeld verändert, in dem der Zentralrat agiert.

In den bleiernen 50er-Jahren hatte die jüdische Gemeinschaft sowohl damit zu kämpfen, in Ämtern und Behörden Menschen anzutreffen, die diese oder ähnliche Posten schon in Hitler-Deutschland innehatten, als auch mit der Tatsache, dass die nichtjüdischen Deutschen die Verbrechen verdrängten und vertuschten. Niemand wollte etwas gewusst haben, Reue und Schuldbewusstsein zeigten die allerwenigsten.

Später hingegen fand eine intensive historische Aufarbeitung der NS-Verbrechen und der Schoa statt. Die Zentralratspräsidenten wurden noch stärker als zuvor als moralische Instanzen wahrgenommen. Es war eine Phase der Vertrauensbildung zwischen jüdischer Gemeinschaft und nichtjüdischer Mehrheitsgesellschaft. Das führte so weit, dass Charlotte Knobloch, eine meiner Amtsvorgängerinnen, es wagte zu sagen, unsere Koffer seien ausgepackt. Um die Jahrtausendwende traf dies die Stimmung sehr gut.

Der Zentralrat ist zu seinem Geburtstag gefordert wie lange nicht. Es gilt, die jüdische Zukunft in Deutschland zu sichern.

vertrauen Heute, da wir auf den 70. Gründungstag des Zentralrats zugehen, hat dieses Vertrauen Risse bekommen. Sowohl mein unmittelbarer Vorgänger Dieter Graumann als auch ich selbst bei meinem Amtsantritt wären nie davon ausgegangen, dass einmal eine Partei deutlich rechts der Union im Bundestag und in allen Landesparlamenten sitzen würde. Die Bedrohung durch islamistischen Terror war spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 klar. Den Rechtsruck Deutschlands hatten wir in diesem Ausmaß nicht erwartet.

So ist der Zentralrat der Juden zu seinem 70. Geburtstag gefordert wie lange nicht. Es gilt, die jüdische Zukunft in Deutschland zu sichern. Und es gilt, gerade aus unserer jüdischen Geschichte heraus für die demokratischen Errungenschaften der vergangenen 75 Jahre zu kämpfen. Denn Deutschland ist für uns seit Langem keine Durchgangsstation mehr, sondern unser Zuhause. Am 100. Geburtstag des Zentralrats würden wir das gerne gänzlich unbeschwert feiern – mit allen Bürgern dieses Landes.

Ich wünsche der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und weltweit ein gutes und süßes neues Jahr! Schana towa umetuka!

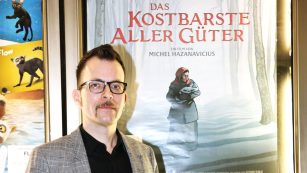

Der Autor ist Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland.