Das Jüdische Museum Berlin betritt neue Wege: Mit der Methode der »Rapid-Response-Intervention« will Léontine Meijer-van Mensch aktuelle Ereignisse künftig unmittelbar aufgreifen, um mit den Museumsbesuchern in Dialog zu treten – innerhalb wie außerhalb der Museumsräume. »Das können laute, aber auch leise Themen sein«, erläutert die Programmdirektorin des Jüdischen Museums.

Wie die Bezeichnung nahelegt, geht es um Intervention, Partizipation, aktive Auseinandersetzung als Schlüssel, um Gegenwart zu begreifen, der vor allem junge Besucher einlädt, gesellschaftlich relevante Themen zu reflektieren. Der Akzent wird dabei, so die Idee, künftig vor allem auf innerjüdischen Debatten liegen. Die Methode soll zudem verstärkt in dem neuen Sammlungsbereich Zeitgeschichte eingesetzt werden.

In der Rapid-Response-Vitrine zeigt sich auch das erweiterte Verständnis der Programmdirektorin von Museumspädagogik. »Museen sind diskursive Räume. Wir müssen künftig schneller auf aktuelle Ereignisse, die die Gesellschaft bewegen, reagieren können – auch um als Museum in 25 Jahren noch relevant zu sein«, sagte Meijer-van Mensch. Mit der Methode will das Museum den Diskurs aktiver gestalten. Das Mittel ist denkbar schlicht und dabei umso wirksamer: Besucher erhalten die Chance, sich mit den Themen aktiv im Museum auseinanderzusetzen.

kippa Den Auftakt macht seit dem 31. Mai ein Thema, das Ende April ein lautstarkes gesellschaftliches Echo auslöste: Nachdem Ende April ein junger, Kippa tragender arabischer Israeli in Berlin-Prenzlauer Berg antisemitisch angegriffen worden war, rief die Jüdische Gemeinde Berlin zu einer Solidaritätskundgebung unter dem Motto »Berlin trägt Kippa« auf. Rund 2500 Personen versammelten sich daraufhin wenige Tage später vor dem Jüdischen Gemeindehaus in Berlin-Charlottenburg. Viele der Anwesenden trugen als Zeichen der Solidarität eine Kippa.

Bei dem neuen Format gehe es jedoch nicht in erster Linie um die Kippa als museales Ausstellungsstück oder »auratisch aufgeladenes Objekt«, betonte die Programmdirektorin, sondern vor allem darum, die innerjüdischen Reaktionen – wie Kundgebung und Flashmobs – auf diesen Angriff zu reflektieren.

»Wir wollen in Dialog mit unseren Besuchern darüber treten: Was hat die Kippa bewirkt, was hat sie angestoßen?« Dazu werden Objekte und Fotos aus dem Umfeld der Solidaritätskundgebung gezeigt. Über der Vitrine mit der Kippa sind ein Flyer mit dem Aufruf der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, ein Zeitungsartikel und drei Fotos von Teilnehmern der Kippa-Demo an die Wand gepinnt; daneben hängt ein Plakat mit dem Satz: »Das Judentum gehört zu Deutschland!«

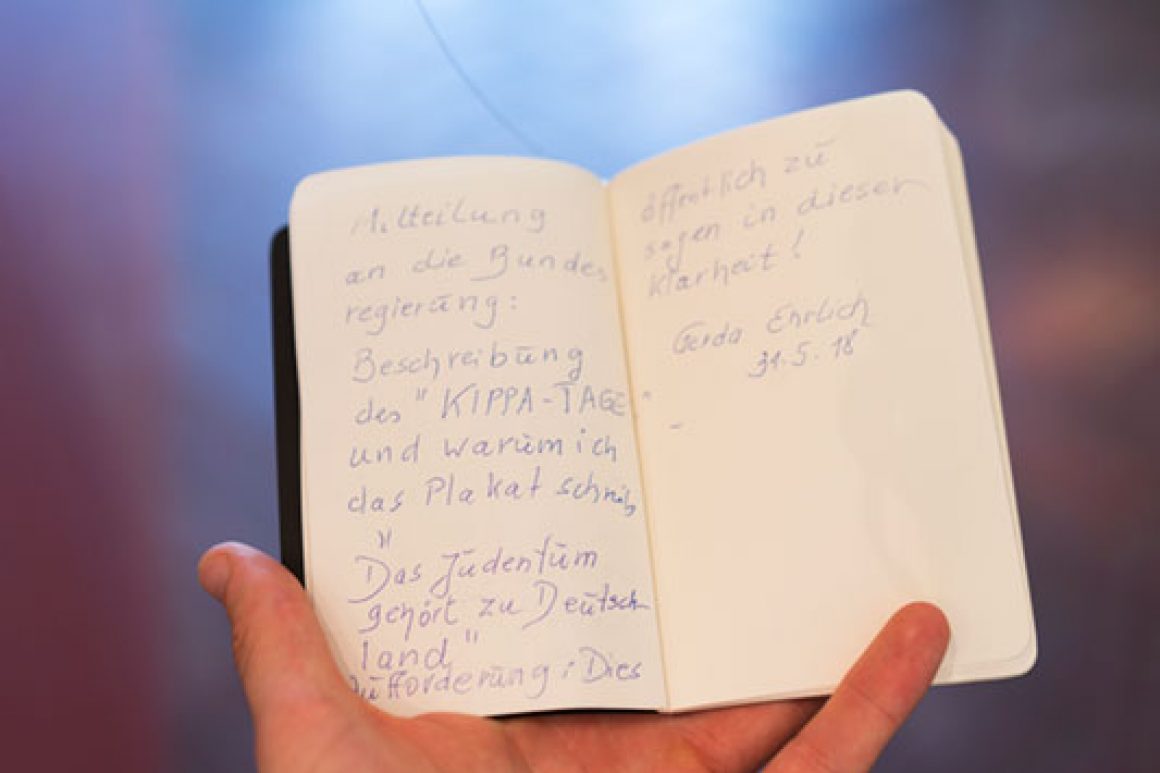

tagebuch Das Plakat hat Gerda Ehrlich dem Museum zur Verfügung gestellt – die Berliner Aktivistin hat es selbst gebastelt und bei der Solidaritätskundgebung getragen. Ehrlich ist dann auch die erste Besucherin, die ihre Gedanken zu Intoleranz und Antisemitismus in einem der drei tagebuchartigen Hefte mit dunklem Einband festhält, die links neben der Kippa-Vitrine von der Decke herabhängen. Ehrlich überlegt kurz. Während sie ihre Gedanken in eines der Hefte notiert, wirkt sie so vertieft, dass sie den Besucherstrom um sich herum kaum bemerkt. Es ist ein fast intimer Moment.

Genau darauf hoffen die Ausstellungsmacher: dass die Besucher in sich gehen. »Sie könnten sich zum Beispiel fragen: ›Was hat das mit mir zu tun? Wie tolerant ist Deutschland eigentlich? Was kann ich selbst tun? Welche nachhaltigen Wirkungen haben symbolische Aktionen? Wie gefährlich ist das Tragen religiöser Kopfbedeckungen heutzutage?‹«, sagt Léontine Meijer-van Mensch. Durch die subjektive Beschäftigung mit einem objektiven Thema kann Museum langanhaltend etwas bewirken, davon sind die Ausstellungsmacher überzeugt. Die Antworten sollen gesammelt und anschließend in den sozialen Medien ausgewertet werden.

»Spürsinn für Relevanzen als eine Art ›journalistischen Instant-Kommentar‹ zu entwickeln und das dann auch gleich ins Museale aufzunehmen und dadurch viel stärker in Dialog zu treten mit unseren Besuchern – das hoffen wir anzustoßen«, sagt Léontine Meijer-van Mensch. Denn Museen sollten nicht nur Orte sein, in denen Besucher »retrospektiv mit wissenschaftlicher Objektivität und Distanz auf Geschehnisse reagieren, sondern sollten viel stärker im Jetzt agieren«.

lebenswirklichkeit Das Museum trifft damit einen Nerv. Das Format ist zeitgemäß, modern, schnell und gegenwärtig, denn sein Bezugsrahmen sind nicht zuletzt auch soziale Medien und damit die Tatsache, wie Kinder und Jugendliche alltäglich in ihrer Lebenswirklichkeit agieren.

Die Rapid Response ist eine neue professionelle Form musealer Tendenzen, die bislang eher außerhalb Deutschlands zum museologischen Mainstream gehören. Spannend dabei dürfte vor allem die Balance zwischen Objektivität und Wissenschaftlichkeit auf der einen und subjektiver Wahrnehmung auf der anderen Seite werden.