Ein Spruchband zierte im Februar 2017 die Ruine des Stammsitzes von Kühne+Nagel in der Bremer Innenstadt. »500 Schiffe, 735 Züge, 1942–1944 mehr als nur Dienstleister – gegen das Vergessen« stand darauf zu lesen. Diese Worte aus rotem Klebeband hatten Unbekannte an den Fenstern angebracht, über alle neun Etagen des an der Wilhelm-Kaisen-Brücke gelegenen Gebäudes. Sie wiesen auf die NS-Vergangenheit des Logistikkonzerns hin – öffentlich wahrnehmbar für alle, die die Straßenbahn vom Flughafen über die Innenstadt und den Hauptbahnhof in Richtung Universität nutzen.

Wenige Tage nach der Protestaktion wurde der Stammsitz des in Bremen gegründeten Konzerns abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen, der bis April 2019 realisiert werden soll. Reste der beklebten Fenster fanden als Kunstinstallation Eingang in eine Ausstellung im Kunstmuseum Weserburg.

Turm »Mit seinem 44 Meter hohen Turm markiert er den Eingang zur Bremer Innenstadt«, beschreibt Kühne+Nagel den Neubau in einer Pressemitteilung zur Grundsteinlegung im Oktober 2017 selbstbewusst. Das neue Gebäude werde einen Beitrag »zum attraktiven Stadtbild von Bremen« leisten, so Klaus-Michael Kühne, der Chef des Konzerns.

Standort Als »sichtbares Bekenntnis zur Standorttreue eines globalen Logistikdienstleisters« bewertete Christian Weber (SPD), Präsident der Bremischen Bürgerschaft, den Neubau. Gar von einem »Leuchtturmunternehmen der Branche mit einer langen Tradition« sprach Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Grundsteinlegung.

Um das geplante »Arisierungs«-Mahnmal in der Nähe des Stammsitzes wurde bei den Feierlichkeiten ein großer Bogen gemacht. Im Rahmen der sogenannten M-Aktion hatten die Nationalsozialisten und ihre Helfershelfer ab 1942 den Besitz von Juden geplündert, die aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg vertrieben, geflohen oder deportiert worden waren. Anschließend transportierten Logistikunternehmen die Einrichtungsgegenstände ins Deutsche Reich zum Weiterverkauf. Kühne+Nagel spielte hier eine Schlüsselrolle bei der Organisation und Durchführung dieses systematischen Raubes jüdischen Eigentums. Jahrzehntelang leugnete dies der heute weltweit drittgrößte Logistiker.

bürgerschaft Erst auf Nachfrage äußerten sich Sieling und Weber bei der Grundsteinlegung zum Mahnmal. Für dessen Bau existiert seit November 2016 ein fraktionsübergreifender Bürgerschaftsbeschluss. Er habe die Erwähnung des Mahnmals »schlicht und ergreifend vergessen«, sagte Weber in der Fernsehsendung buten un binnen. Sieling betonte immerhin: »Das Mahnmal wird gebaut.«

»Wann genau das Mahnmal realisiert wird, ist nach wie vor unklar«, sagt Henning Bleyl. 2015 begann der damalige »taz«-Journalist zur NS-Geschichte von Kühne+Nagel zu recherchieren. Der Konzern hatte in dem Jahr sein Gründungsjubiläum auf dem Bremer Marktplatz mit aufwendigem Geschichtsmarketing gefeiert, dabei aber die NS-Zeit weitgehend ausgelassen.

Der Rolle von Kühne+Nagel in dieser Zeitperiode mangele es an Relevanz, erklärte der Konzern auf Nachfrage der taz. Daraufhin initiierte die Zeitung einen Gestaltungswettbewerb und ein Crowdfunding-Projekt für ein Bremer »Arisierungs«-Mahnmal, wofür knapp 27.000 Euro gesammelt werden konnten.

»Leider ist uns die Punktlandung, eine konsequente Täteradressierung, nicht gelungen«, sagt Bleyl. »Ein Mahnmal in unmittelbarer Nähe des Neubaus wurde nicht zuletzt von der Bremer SPD verhindert, die sich in der rot-grünen Koalition durchsetzen konnte.«

platzierung Warum eine Platzierung beim Firmengebäude angemessen wäre, begründet Bleyl mit der »unvergleichbar höheren Profitmarge von Kühne+Nagel im Westeuropa-Geschäft, gegenüber den lediglich lokalen Aktivitäten der anderen Bremer Speditionen«.

Immerhin sei die NS-Geschichte von Kühne+Nagel inzwischen auch überregional bekannt, so Bleyl. Ebenso wichtig sei es, dass die familienbiografische Verflechtung großer Teile der Bevölkerung in das »Beute-Teilungssystem« des NS-Staates zunehmend thematisiert wird. Infolge von Bleyls Recherchen räumte Kühne+Nagel im März 2015 erstmals ein, »Versorgungslieferungen für die Armee« durchgeführt zu haben und auch »mit den Transporten von beschlagnahmten Gütern politisch und rassisch Verfolgter befasst« gewesen zu sein.

Die »schändlichen Vorkommnisse« von damals seien bedauerlich, die Tätigkeit sei »zum Teil im Auftrag des Nazi-Regimes während der Zeit des Dritten Reiches« erfolgt, damit die »Existenz des Unternehmens gesichert« werde, heißt es in einer Erklärung. Bei der Grundsteinlegung sagte Firmenchef Klaus-Michael Kühne gegenüber buten un binnen ausweichend: »Wir sind der Meinung, dass wir nicht die einzigen Betroffenen waren, sondern dass es viele andere gab, dass das die allgemeinen Verhältnisse waren während des Dritten Reiches, und dass man uns da nicht einseitig mit identifizieren sollte.«

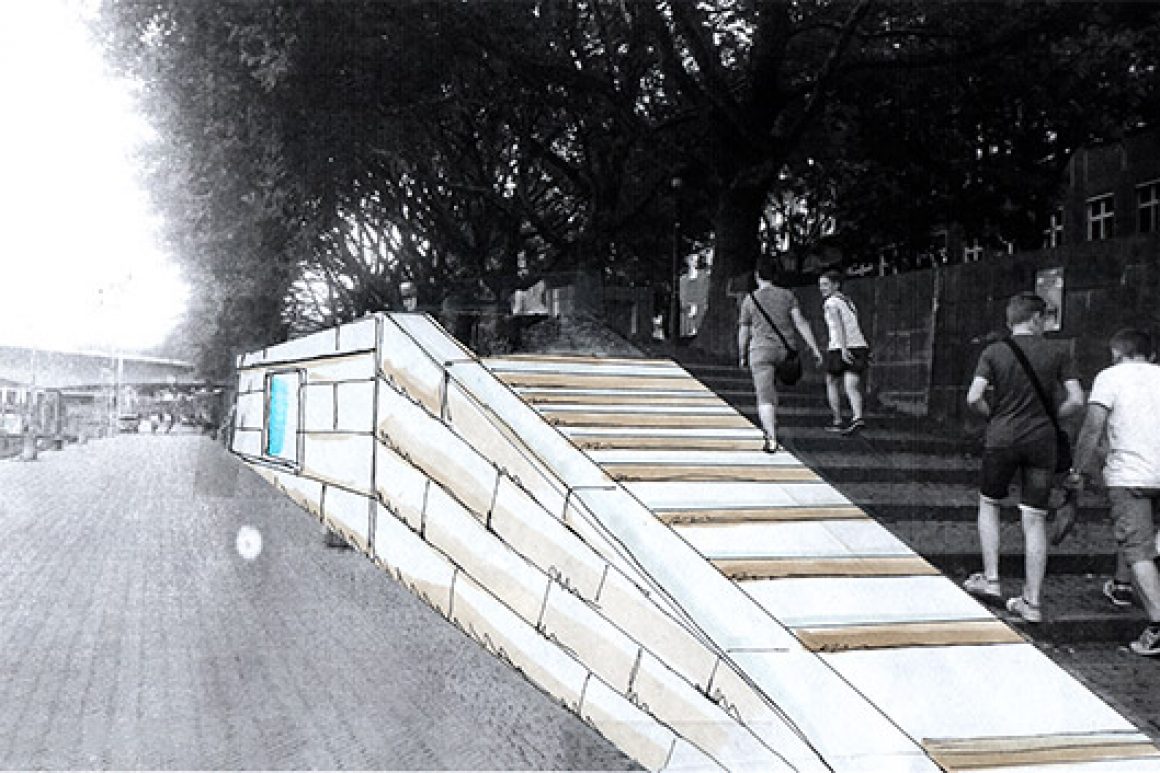

Kubikmeter Etwa 300 Meter flussabwärts vom Kühne+Nagel-Gebäude entfernt, an der Weserufer-Flaniermeile »Schlachte«, liegt der neue Standort des Mahnmals. Mitte Februar wurden die entsprechenden Entwürfe der Architektin Angie Oettingshausen veröffentlicht. Den Kern des Mahnmals bildet ein in die Wand eingelassener, 15 Kubikmeter großer Raum, der durch je ein Sichtfenster von oben und von der Seite einsehbar ist. Dieser ist komplett leer, lediglich Schattenrisse von verschwundenen Möbeln an den Wänden weisen auf die letzten Lebensspuren der Verfolgten hin.

Als besondere ästhetische Qualität des Mahnmals hebt Grigori Pantijelew, stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde im Lande Bremen, die Mischung aus Subtilität und Eindringlichkeit hervor. Der Entwurf füge sich sehr gut in den öffentlichen Raum ein, sei gleichzeitig aber »provokativ genug, um zum Anhalten und zum Nachdenken anzuregen«, sagt Pantijelew.

»Der Entwurf ist das Gegenteil eines vorwurfsvoll ausgestreckten Zeigefingers«, bemerkt Bleyl, »und keineswegs der ›Pranger‹, an den Kühne+Nagel angeblich einseitig gestellt werden sollte.« Als Teil der Jury, zu der mit Elvira Noa auch die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde gehörte, hat er Oettingshausens Entwurf mit ausgewählt.

akzeptanz Für das Mahnmal sollen der Aufgang von der Uferpromenade zur Schlachte verbreitert und die Stufen in dessen Umgebung zu einer Mauer umgebaut werden. Das habe umfangreiche Abstimmungen mit dem Deich- und Denkmalschutz erfordert, sagt Bleyl, vor allem jedoch seien der bauliche Aufwand und die Kosten sehr hoch. »Für die öffentliche Akzeptanz des Mahnmals ist das schlecht«, erläutert Bleyl. »Das müssen dann die vertreten, die denursprünglichen Standort nicht wollten«, ergänzt er. Ein Kosten- und Zeitplan soll durch die Kulturbehörde nach der Sommerpause vorgelegt werden.

Für die Bremer Linke könnte es wesentlich schneller gehen: »Mir scheint es, als ob das Mahnmal keinerlei Priorität im Senat hat und die Abstimmungen sehr schleppend verlaufen«, sagte die kulturpolitische Sprecherin Miriam Strunge nach der Veröffentlichung des Entwurfs.

Die Bremer Grünen bemängelten, es sei nach wie vor unklar, wer die Federführung bei der Finanzierung des städtischen Anteils an den Gesamtkosten habe. Ihrem Eindruck nach sei die kultur- und baufachliche Prüfung abgeschlossen beziehungsweise weit fortgeschritten, und ein Statik-Gutachten sowie eine Kostenschätzung würden zeitnah vorliegen. Doch zu weiteren Verzögerungen nach der Kostenschätzung dürfe es nicht kommen, weshalb der Senat die finanziellen Verantwortlichkeiten zwischen den Ressorts klären und schon jetzt konkrete Verfahrensschritte vorsehen sollte.

Realisierung Grigori Pantijelew hofft sehr auf eine schnelle Realisierung. In Bezug auf die Finanzierung setzt er vor allem auf die Handelskammer und den Senat als Vermittler. Eine zu starke Konfrontation mit Kühne+Nagel hält er für kontraproduktiv, erst recht, weil so »die schweigende Mehrheit der Bremer nicht mitgenommen« werde.

Henning Bleyl glaubt erst an die materielle Realisierung, »wenn das Mahnmal auch wirklich steht«. Anlässlich einer Einweihungsfeier würde er sich eine Teilnahme der Nachfahren von Adolf Maass wünschen. Maass war zeitweise der größte Einzelanteilseigner von Kühne+Nagel und zudem maßgeblich am Aufbau des Hamburger Zweigs des Unternehmens beteiligt.

Maass verließ die Firma im April 1933 – ohne Abfindung und kurz bevor Werner Kühne in die NSDAP eintrat. In der aktuellen Firmenchronik wird die Trennung von Maass euphemistisch als »freundschaftliche Abstimmung« charakterisiert.

Bleyl bezweifelt diese Darstellung und stellt fest, dass Werner Kühne der Parteieintritt mit einem jüdischen Firmenmitinhaber nicht möglich gewesen wäre. 1942 wurden Adolf Maass und seine Ehefrau Käthe nach Theresienstadt deportiert und 1945 in Auschwitz ermordet.