Tanya gehörte zu den berühmten 861 »Teheran-Kindern«. 1943 waren sie nach einer jahrelangen Odyssee über Teheran nach Palästina gelangt. Die Jugend-Aliyah rettete sie. Im damaligen Palästina wurden diese weitgehend auf sich selbst gestellten Kinder von Henrietta Szold und ihren Helfern aufgenommen. Szold hatte als Lehrerin gearbeitet und war als jüdische Frauenrechtlerin aufgetreten. 1920 ließ sie sich in Palästina nieder. 1933 wurde sie hier Leiterin der Jugend-Aliyah. Sie kümmerte sich um das Aufwachsen dieser schwer traumatisierten Kinder und Jugendlichen, unter ihnen auch Tanya.

Parallel gründete Recha Freier in Berlin die Kinder- und Jugend-Aliyah. Gemeinsam setzten Szold und Freier in den Zeiten der massivsten Bedrohung für das jüdische Volk mit der Jugend-Aliyah ein beeindruckendes Hilfswerk in die Tat um: Tausende von jüdischen Kindern konnten gerettet werden. 1933 traf die erste Gruppe von sechs Kindern in Eretz Israel ein.

Ausstellung 2003 hatte die Historikerin Susanne Urban in Kooperation mit der Stiftung Neue Synagoge Berlin anlässlich des 70. Jahrestages der Jugend-Aliyah eine Ausstellung über die Rettung dieser jüdischen Kinder organisiert. Es war der erste Schritt einer Erinnerung an dramatische Lebensschicksale, über die zuvor nur wenig Gesichertes bekannt war. 2008 folgte im Münchner Jüdischen Zentrum eine Festveranstaltung. Im kommenden Jahr jährt sich der Jahrestag ihrer Gründung zum 85. Mal. Quasi im Vorgriff hierauf erinnerte Susanne Urban im Kölner Lern- und Gedenkort Jawne an dieses Hilfswerk.

Die Erinnerung an die über acht Jahrzehnte zurückliegende Gründung der Jugend-Aliyah hat immer auch schmerzhafte und vereinzelt als beschämend empfundene Anteile, reagierten Juden doch auf die antisemitische Bedrohung in Nazideutschland verständlicherweise sehr unterschiedlich: Die Mehrzahl der deutschen Juden wie auch ihre Verbände vertrauten auf die Deutschen. Sie verstanden sich als liberale deutsche Juden. Sie verleugneten die existenzielle Bedrohung – und bezahlten ihr Vertrauen in die »deutsch-jüdische Symbiose« mit dem Leben. Andere erkannten die Gefahr und verließen rechtzeitig ihre Heimat. Zu den Ersten, die die Gefahr erkannten und sich über die Bedenken ihrer jüdischen Standesorganisationen hinwegsetzten, gehörte Recha Freier.

Alte Schönhauser Ein Frühlingsabend 1932 veränderte Recha Freiers Leben: Fünf 16-jährige ostjüdische Jungen klingelten an ihrer Haustür in der Alten Schönhauser Straße 10. Ihnen war gekündigt worden, ihre Lebenssituation erschien ihnen als ausweglos. Freier erkannte in dieser Kündigung einen antisemitischen Akt. Sie überlegte, wie sie den Jugendlichen helfen könne: »Eines Nachts hatte ich eine sehr einfache und klare Idee, die Lösung des Problems. Die Jungen sollten nach Palästina gehen, zunächst in die Arbeitersiedlungen. Dort würden sie für ein Leben in Palästina ausgebildet«, erinnerte sich Freier.

Am 30. Januar 1933 rief sie schließlich die Kinder- und Jugend-Aliyah ins Leben. Denn die Situation jüdischer Kinder war verheerend, sie wurden aus den staatlichen Schulen verdrängt, mussten in jüdische Schulen wie die Kölner Jawne ausweichen. Ihr Leben fand nur noch in einem bedrohten Mikrokosmos statt.

Jüdische Verlage brachten jüdische Kinderbücher oder auch ein Handbuch zur Auswanderung heraus. Etwa 40 Jugenddörfer, Hachscharas, entstanden im nationalsozialistischen Deutschland, um die Jugendlichen auf das Leben im fernen Palästina vorzubereiten. Das Erlernen der Sprache, Einführungen in die jüdische Kultur und eine landwirtschaftliche Grundausbildung standen im Mittelpunkt.

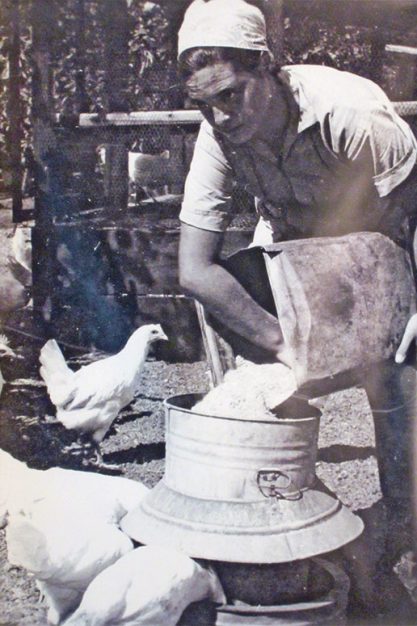

Fotos aus dieser Zeit sind im Gedenkort Jawne zu sehen. Etwa die ehemalige Kölnerin Jehudith Zeiri – einst Trude Meyer – beim Füttern der Hühner in Palästina. 1936 war ihr mit Unterstützung der Jugend-Aliyah die Flucht per Zug und Schiff nach Palästina gelungen. Rasch verstand sie sich als Zionistin.

Kibbuz Die erste Gruppe kam im Februar 1934 in Eretz Israel an. Der Kibbuz Ein Harod, in der Nähe von Lod gelegen, erklärte sich bereit, die bedrohten Jugendlichen aufzunehmen, bekam dann aber doch Bedenken. In Eretz Israel hatte man 14 Jahre vor der Staatsgründung viele eigene Probleme. Recha Freier lernte in dieser Notsituation den aus Berlin gebürtigen Kinderarzt Siegfried Lehmann, Leiter des Kinderdorfes Ben Shemen, kennen. Lehmann ließ sich auf die Idee ein, stellte aber die Bedingung, dass die Finanzierung der Jugendlichen während ihrer Ausbildung im Jugenddorf abgesichert sein müsse.

Im nationalsozialistischen Berlin wurde die Lebenssituation für Recha Freier immer schwieriger. 1938 wurde sie wegen »Eigenmächtigkeit« aus dem Vorstand der jüdischen Jugendhilfe ausgeschlossen. Dennoch gelang es ihr, etwa 12.000 Kinder nach Palästina zu bringen.