Die schöne Rachel und ihre Zwillingsschwester aus Curaçao werden nicht zueinander finden. Die Figurine, ein Beispiel bester sefardischer Grabsteinkunst aus dem 17. Jahrhundert, die sich über die Idylle mit Hirten und Schafen zu freuen scheint, steht auf dem Jüdischen Friedhof Hamburg-Altona an der Königstraße.

Im Zuge des Antrags auf Aufnahme in die UNESCO-Weltkulturerbeliste sollten die Schwestern zusammengebracht werden. Da aber Hamburg seinen ersten Antrag kurzfristig zurückgezogen hatte, prüfte das Denkmalschutzamt die Möglichkeit, einen gemeinsamen Antrag mit den Niederlanden zu stellen. Doch die winkten ab.

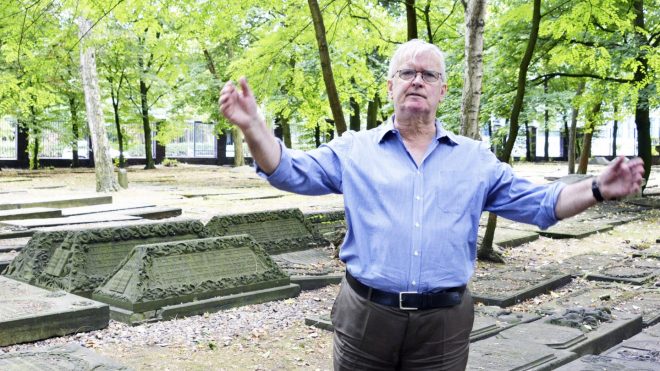

»Die Holländer wollten nicht, weil sie langfristig ohnehin aus dem Weltkulturerbe-Programm aussteigen«, sagt Michael Studemund-Halévy, der den Jüdischen Friedhof Königstraße in Hamburg-Altona seit Jahrzehnten erforscht und dafür durch die ganze Welt reist.

karibik Die Inquisition der katholischen Kirche hatte die Juden von der Iberischen Halbinsel vertrieben, ihre Grabkunst nahmen sie nicht nur in den europäischen Norden, nach Hamburg, Amsterdam und Venedig, sondern auch in die Karibik mit. Und so kam es, dass Rachel aus Hamburg-Altona eine Zwillingsschwester in Curaçao hat.

Viele sefardische Friedhöfe, vor allem in der Karibik, entsprechen kaum mehr den Richtlinien der UNESCO.

Die niederländischen Denkmalschützer schlugen vor, sefardische Stätten wie Friedhöfe, Mikwot und Synagogen weltweit zu erforschen, gemeinsame Verbindungen zu entdecken und neu zu erstellen. Das beträfe vor allem die Friedhöfe und Synagogen. »Das wäre ein lohnenswertes Ziel, doch dafür müsste erst einmal ein Forschungsprojekt initiiert werden«, sagt Studemund-Halévy.

Außerdem entsprächen viele sefardische Friedhöfe, vor allem in der Karibik, kaum mehr den Richtlinien der UNESCO. »In Surinam sind viele Steine verschwunden, in Curaçao haben die Abgase der Raffinerien die Hälfte der Inschriften und des Bildschmucks zerstört, und auf Barbados wurde der beeindruckende Friedhof zu Tode saniert«, hat Studemund-Halévy auf seinen Reisen in die Karibik schmerzhaft feststellen müssen.

Königstraße Der sefardische Friedhof Königstraße ist mit einem aschkenasischen Teil verbunden, und die im August 1945 neu gegründete Jüdische Gemeinde Hamburg setzte mithilfe des Denkmalschutzes, dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden und einigen Stiftungen alles daran, den zerstörten Friedhof zu schützen, zu pflegen und zu restaurieren. Denn nicht nur die Bomben, auch Menschen trugen zur Zerstörung bei. Viele Teile vom sefardischen Teil wurden auf der aschkenasischen Seite wiedergefunden und umgekehrt. Grabsteine wurden entwendet, als Baumaterial und Gartenschmuck missbraucht und dienten sogar zur Befestigung des Elbufers oder beim U-Bahn-Bau.

Studemund-Halévy, Autor, Übersetzer und Sprachkundler des Ladino, hatte einst Rachels Zwillingsschwester auf dem Friedhof in Curaçao entdeckt. Seit 1990 sorgen er und sein Kollege Dan Bondy, der gemeinsam mit anderen Forschern den aschkenasischen Teil des Friedhofs Königstraße betreut, dafür, dass der knapp zwei Hektar große Friedhof erforscht und restauriert wird.

InventUr »Ich arbeite weiter an, für und auf dem Friedhof, und das eng zusammen mit Kollegen auf den karibischen Inseln«, sagt Studemund-Halévy. Und so reist er immer wieder in die Karibik, um Synagogen, Mikwot, Bibliotheken, Schulen und die Grabinschriften zu inventarisieren und auf einer Datenbank zu digitalisieren, in der alle verfügbaren Informationen zusammengefasst werden.

Der Friedhof Königstraße erzählt mit mehr als 1600 Grabplatten vom Leben der sefardischen Juden in Hamburg. »Viele der kunstvollen Insignien und Verzierungen sind sogar christlichen Ursprungs, weil die Steinmetze vermutlich Christen waren«, erzählt Studemund-Halévy. Heute sind sie versunken, und die Quader liegen mit spitzem Dach direkt auf der Erde, Denkmäler für Hamburgs Sefardim. Und über all dem lächelt die schöne Rachel – ohne Welterbetitel.