Oskar Schindler ist weltweit bekannt: Unter den Augen der Nationalsozialisten rettete er in seiner Fabrik im polnischen Krakau mindestens 1100 Juden vor dem Holocaust. Hollywood setzte ihm ein filmisches Denkmal, nachdem seine Verdienste viele Jahre kaum gewürdigt worden waren. Die meisten Judenretter blieben dagegen lange ohne Ehrung.

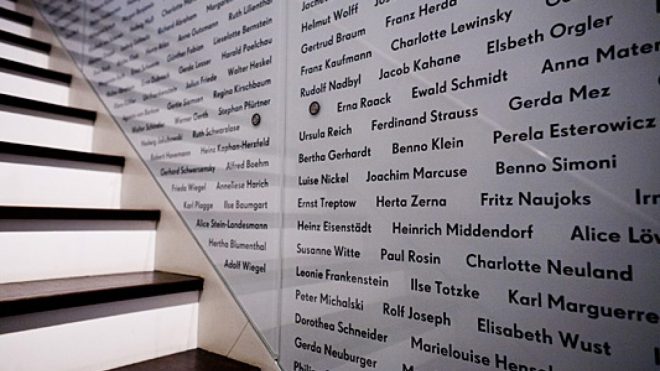

An sie erinnert die »Gedenkstätte Stille Helden« in Berlin. Ab diesem Samstag steht sie nach einer Neugestaltung und Erweiterung wieder Besuchern offen. Sie erfahren in Fallbeispielen von gelungenen - und misslungenen - Rettungsversuchen, nun nicht nur von deutschen Helfern, sondern auch von solchen aus den Ländern, die das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg besetzt hatte.

In Fallgeschichten wird knapp und doch prägnant dokumentiert, was »Stille Helden« zwischen 1933 und 1945 leisteten.

Bis 2017 war die Gedenkstätte unweit des Alexanderplatzes an historisch bedeutsamer Stelle untergebracht. Nebenan hatte Otto Weidt in seiner Blindenwerkstatt, heute ein Museum, mehrere Juden über die Nazizeit gerettet. Doch die beengten Raumverhältnisse machten einen Umzug der Gedenkstätte sinnvoll. Nun befindet sie sich in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, im Bendlerblock, von dem aus der Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg den vergeblichen Umsturzversuch leitete.

In Fallgeschichten ist dort knapp und doch prägnant dokumentiert, was »Stille Helden« zwischen 1933 und 1945 leisteten. Sie alle einte die Weigerung, den Rassismus der Nationalsozialisten zu akzeptieren. »Doch einen typischen Helfer gab es nicht«, so der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Johannes Tuchel.

Sie taten es aus religiösen Motiven wie Gertrud Luckner im Auftrag der katholischen Kirche oder aus ganz persönlichen wie Maria von Maltzan, die ihren Geliebten Hans Hirschel versteckte. Manche Helfer kamen unerkannt davon, einige bezahlten ihren Mut wie der Odenwälder Bauer Heinrich List im Konzentrationslager mit dem Leben.

Nun stellt die Schau auch Rettungsversuche in anderen europäischen Ländern vor. Etwa den französischen Widerstandskämpfer Rene Babaz (1899-1974). Mit seiner Familie fälschte er Ausweise, Formulare und weitere Dokumente, damit Verfolgte im Untergrund überleben konnten. In der Schau sind von ihm hergestellte Stempel zu sehen. Der Preis dafür war hoch: Sein Sohn Robert wurde festgenommen und erschossen.

Exponate aus persönlichem Besitz von Helfern und Schützlingen prägen sich besonders ein.

Oder der Fall des früheren lettischen Hafenarbeiters Janis Lipke. Unter dem Vorwand der Zwangsarbeit holte er jüdische Gefangene aus dem Lager und brachte sie ebenfalls mit Hilfe seiner Familie in einem Versteck unter. Die Ausstellung zeigt die Skizze des unterirdischen »Bunkers«.

Solche Exponate aus persönlichem Besitz von Helfern und Schützlingen prägen sich besonders ein. Die Fallbeispiele gäben dem Thema Zivilcourage »ein Gesicht«, lobte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bei der Eröffnung. Die Retter hätten »ihre Gewissensentscheidung vor Mitläufertum gestellt«, betonte sie. Dies sei eine Botschaft auch an die heutige Zeit eines »aufflammenden Antisemitismus und Rassismus«, mahnte Grütters, aus deren Etat die Gedenkstätte finanziert wird.

Allein in Deutschland tauchten nach Tuchels Schätzung bis zu 12.000 Juden unter, um ihren Verfolgern zu entkommen. Rund 5000 gelang es, davon etwa 1900 in Berlin. Bekannt sind die Namen von mehr als 3000 Menschen, die sie dabei unterstützten, Schätzungen gehen von insgesamt bis zu 20.000 aus. Mitunter waren an einem Rettungsversuch bis zu 20 Unterstützer beteiligt.

Insgesamt ehrt Yad Vashem bislang mehr als 27.000 Frauen und Männer für solche Hilfsaktionen als »Gerechte unter den Völkern«.

Tuchel betonte, auch die Retter seien »Teil des Widerstands« gegen die Nationalsozialisten gewesen. Sie hätten deren Ziel, alle Juden in ihrem Machtbereich zu töten, an einer entscheidenden Stelle zuwidergehandelt. Nach Kriegsende seien die Retter jedoch jahrzehntelang ignoriert oder missachtet worden, so der Gedenkstättenleiter. Denn sie hätten das Argument entkräftet, Widerstand sei nicht möglich gewesen.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt werktags von 9 bis 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Katalog mit 344 Seiten kostet 10 Euro.