So viel »Kafka« gab es noch nie, obgleich der promovierte Versicherungsangestellte Franz Kafka als die literarische Stimme des 20. Jahrhunderts schlechthin gilt. 2024 wird er zum 100. Todestag gründlich gefeiert mit Blick auf sein Leben, seine Liebeleien, Freundschaften (von denen die mit Max Brod besonders wichtig werden sollte, weil man ihr den Erhalt seines Werkes verdankt), seine Krankheiten, seine Beziehung zum Vater, zur Weltgeschichte, zu Prag. In Form von Buchvorstellungen, Filmen, Ausstellungen inklusive der Darstellung seiner bis zur Unkenntlichkeit verfremdeten drei Schwestern.

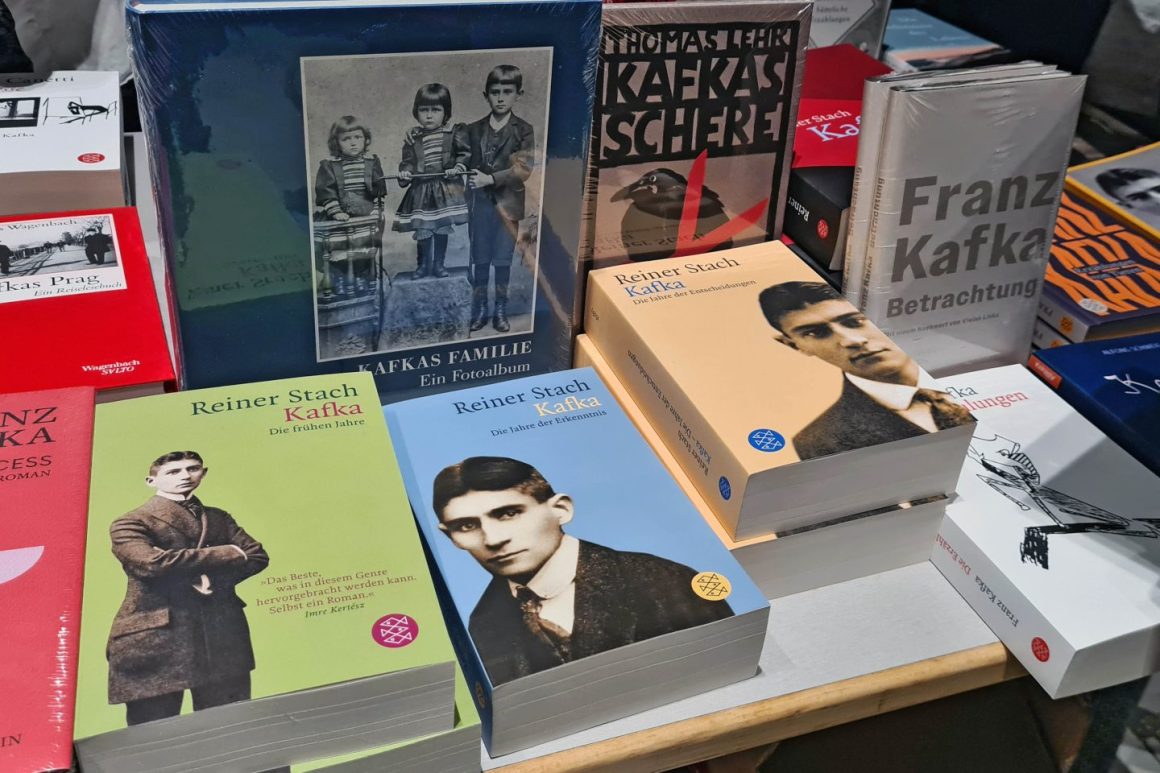

Die Münchner Volkshochschule, die auf Postern und Postkarten Kafka-Aphorismen in der Stadt verbreitete, und das Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern wählten die Vortragsform für ihre elfte Zwiesprache, die aus dem Jahresprojekt von 2021 über »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« stammt und erfolgreich weitergeführt wird. Eingeladen war der Kafka-Spezialist Reiner Stach. Er sprach über »Franz Kafkas Identitäten« und setzte seinen Ausführungen dessen vielschichtiges Zitat »Was habe ich mit Juden gemeinsam?« voran.

Vater Kafka pflegte alle möglichen Anpassungsstrategien.

Vater Kafka pflegte alle möglichen Anpassungsstrategien, um sein Galanteriegeschäft unbeeinträchtigt von den Spannungen der deutsch-nichtdeutschen, antijüdischen Kreise in Prag führen zu können. Das Geschäft war samstags stets geöffnet, die Einladung zur Barmizwa des Sohnes lief unter der Bezeichnung »Konfirmation«. Bei der Wahl seiner denkbaren Lebenspartnerinnen kam es dem Vater nicht auf deren Jüdischsein an, sondern auf ihre Mitgift.

Etwas sein, nämlich jüdisch, ohne tiefere Verbundenheit, irritierte den Sohn zutiefst. Vermutlich gerade deshalb befasste er sich, im Bewusstsein seines eigenen Außenseitertums, intensiv damit. Der Auftritt einer ostjüdischen Theatergruppe aus Lemberg 1911 in Prag, den seine dem Zionismus verbundenen Freunde als Klamauk abtaten, begeisterte Kafka so sehr, dass er keine Vorstellung mehr ausließ. Ab 1916 lernte er sogar Hebräisch. Träumte mit seiner letzten Liebe Dora Diamant, die aus orthodox-jüdischem Haus stammte, davon, nach Palästina auszuwandern und ein Café zu eröffnen.

Kafkas Assimilationsparodie – ein Affe wird zum Menschen umerzogen, sodass er am Ende weder das eine noch das andere ist –, so erläuterte Stach, könne als jüdische Emanzipations-Assimilationsgeschichte gelesen werden. Max Brod konstatierte über den Freund: »Obwohl in seinen Werken niemals das Wort ›Jude‹ vorkommt, gehören sie zu den jüdischsten Dokumenten unserer Zeit.«