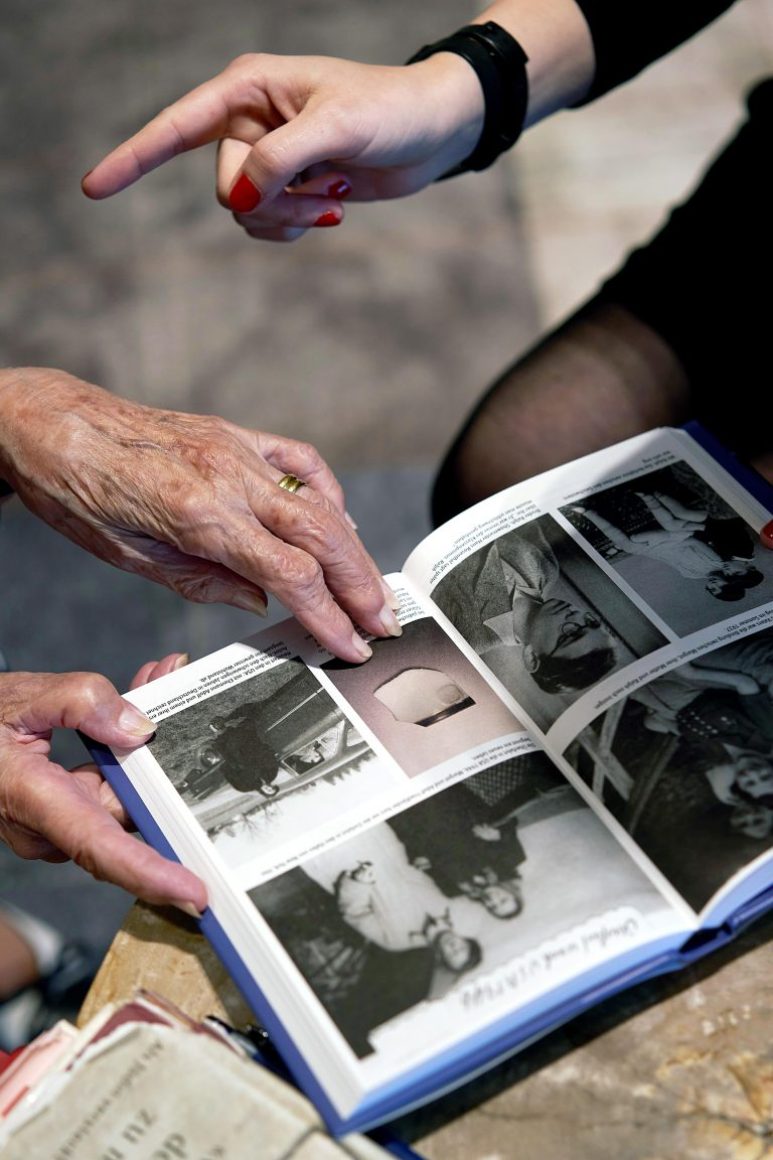

An den Wänden lange Bücherregale, Ordner mit Briefen auf dem Tisch, Familienbilder, Fotos mit Angela Merkel und Joachim Gauck: In der Berliner Wohnung von Margot Friedländer steckt ihre Lebensgeschichte in allen Winkeln. Die Holocaust-Überlebende, die an diesem Sonntag 102 Jahre alt wird, ist in Berlin geboren und aufgewachsen, musste sich als junge Frau monatelang vor den Nazis verstecken und wurde schließlich doch deportiert. Sie überlebte das KZ Theresienstadt und wanderte mit ihrem Mann nach dem Krieg in die USA aus. Vor mehr als zehn Jahren kam sie zurück in ihre Geburtsstadt Berlin, ihre »Heimat«, wie sie sagt.

Über ihre Zeit im Untergrund und im KZ schrieb sie ein Buch und reiste unermüdlich zu Lesungen vor allem in Schulen. An diesem Dienstag läuft der Film über ihre Lebensgeschichte im Fernsehen.

Trotz ihres hohen Alters denkt sie in die Zukunft - und hat jetzt eine Stiftung gegründet, die sich für Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit einsetzt. Wir haben mit ihr am Montag in ihrer Wohnung in Berlin über den Hamas-Angriff auf Israel, ihr Leben - und das Alter gesprochen.

Frau Friedländer, wie ist die Idee zu Ihrer Stiftung entstanden?

Ich habe viele hundert Dankes-Briefe von Menschen erhalten, die mich gehört haben oder auch mein Buch gelesen haben, vor allen Dingen Schüler. Ich dachte, meine Arbeit muss irgendwie weitergehen, auch wenn ich nicht mehr lebe. Was passiert ist, darf nie wieder passieren - das ist meine Mission. Die Stiftung setzt sich gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung ein und soll mein Lebenswerk fortführen.

»Sie haben mein Herz erwärmt«, schreibt hier ein Jugendlicher in einem Brief an Sie...

Ja, darum geht es. Ich sage den Kindern und Jugendlichen: ›Seid Menschen‹, das ist das, was ich ihnen mitgebe, das ist das einzige. Wenn ihr Menschen seid, tut ihr so etwas nicht. Ich sage das immer und immer wieder, die Kinder werden das nicht vergessen.

Was für Projekte werden gefördert?

Es gibt den Margot-Friedländer-Preis, den bisher die Schwarzkopf-Stiftung vergeben hat, und den nun meine Stiftung ausschreibt. Meine Idee dabei war, dass Schüler etwas schreiben sollten, das sie erforscht haben - zum Beispiel, wenn sie einen Stolperstein gesehen haben. Was ist aus Leuten geworden, die ein Geschäft hatten, was aus einem jüdischen Jungen, der hier zur Schule ging? Außerdem wollen wir den Preis etwas erweitern - dass nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene so ein Projekt umsetzen können. Es ist wichtig, dass das Thema Holocaust und Antisemitismus auch im Elternhaus besprochen wird.

Am 7. Oktober hat die radikal-islamische Hamas Israel angegriffen und tausende Menschen verschleppt und ermordet. Wie gehen Sie mit solchen Nachrichten um?

Ich bin erschüttert, zutiefst erschüttert. Kinder, Babys, alte Leute einfach umzubringen. Köpfe abzuschneiden. So ein Hass. Menschen bringen Menschen um, weil sie eine andere Religion haben. Gibt es denn das, sind wir nicht alle gleich? Das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun.

Macht Ihnen das Angst, wenn jetzt in Deutschland Israel-Fahnen verbrannt werden?

Nein, natürlich nicht. Ich bin, seitdem ich wieder hier bin, persönlich nie auf Ablehnung gestoßen. Manchmal geben Menschen, die ich gar nicht kenne, an der Pforte sogar Blumen für mich ab, einfach so. Aber ich bin traurig, dass Menschen sich für so etwas hergeben.

Woher kommt dieser Hass?

Ich weiß es nicht, wie man jemanden so hassen kann. Ich liebe Menschen, in jedem steckt etwas Gutes.

Sie haben zahlreiche Schulen besucht und vielen Kindern und Jugendlichen von ihrem Leben erzählt - auch muslimischen Kindern...

Ja, und sie haben mich verstanden. Ich sage immer: Stellt euch vor, es ist eure Familie, eure Mutter und euer Vater, ihr kommt mit dem Zug im KZ an - und zwei Minuten später seid ihr keine Familie mehr, das Kleinkind wird weggenommen, die Mutter geht irgendwohin und der Vater woanders - ist das menschlich? Jeder Mensch kommt auf dieselbe Art auf die Welt, und so wird es immer sein. Das Baby ist neun Monate im Bauch der Mutter gewesen, sie hat es ernährt, egal ob sie die ganze Zeit koscher oder immer nur Reis gegessen hat.

Was bedeutet Ihr jüdischer Glaube für Sie?

Ich bin absolut jüdisch, aber ganz modern. Ich bete zu Hause, gehe auch in die Synagoge - und mit christlichen Freunden manchmal in die Kirche.

Jetzt werden Sie am 5. November 102 Jahre alt. Das ist ein sehr hohes Alter. Wie haben Sie das geschafft?

Gesundheitlich geht es mir natürlich nicht gut. Mein Herz, meine Füße und Beine wollen nicht mehr so. Das ist schon nicht so schön. Aber mein Kopf arbeitet. Das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie hat meinem Leben einen Sinn gegeben.

Ihre Mutter deponierte eine Tasche mit einer Bernsteinkette und einem Adressbuch bei Nachbarn, bevor sie sich der Polizei stellte, um Ihren Bruder Ralph in die Deportation zu begleiten. Die Nachbarn übermittelten Ihnen zudem eine Botschaft Ihrer Mutter: ›Versuche, dein Leben zu machen.‹

Ja, ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich bin meiner Mutter Tag für Tag dankbar für diese Stärke, die sie hatte. Es muss ihr sehr schwer gefallen sein, mich allein zurückzulassen. Meine Tante hat damals gesagt: Du musst ihr folgen, Du musst ihr helfen und mit ihr gehen. Aber ich habe gedacht: ›Versuche dein Leben zu machen‹ - das hat doch was gemeint. Das ist etwas, was mir immer vorschwebt. Was sie gewollt hat, was sie gehofft hat, ohne zu wissen, was mit ihnen passieren wird. Sie ist ja in Auschwitz sofort ins Gas geschickt worden, mein Bruder hat keinen Monat überlebt.

Mit 88 Jahren sind Sie aus Ihrer Emigration nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hätten ja auch sagen können, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben...

Das hätte ich sagen können. Aber das ist nicht meine Art. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, dass ich ein Jahr und drei Monate versteckt worden bin, von Deutschen, auch wenn manche meine Situation ausgenutzt haben. Aber auf der anderen Seite haben sie ihr Bett und ihr Essen mit mir geteilt. Dafür bin ich dankbar. Dadurch bin ich erst 1944 ins Lager gekommen, und das war mein großes Glück.

Ihr Mann Adolf, der ebenfalls seine Mutter in Auschwitz verloren hat, wollte nie wieder nach Deutschland.

Ja, das konnte er nicht überwinden. Ich glaube aber, würde er noch leben, er wäre stolz auf mich, dass ich zurückgegangen bin. Wir hatten eine sehr gute Ehe, waren 52 Jahre verheiratet. Liebe ist eine Sache, Verständnis und Respekt eine andere. Wir haben dasselbe erlebt und dasselbe durchgemacht. Wenn wir uns nicht so gefühlt haben, dann wussten wir warum.

Das heißt, Sie haben nicht über ihre Verluste gesprochen?

Nur ganz selten.

Was machen Sie an Ihrem 102. Geburtstag?

Zu meinem 100. Geburtstag hatte ich 100 Leute eingeladen, und auch jetzt gibt es eine große Feier - wenn ich es noch erlebe, in meinem Alter weiß man ja nie.