Felix Manlelbaum sitzt in Untersuchungshaft. Er soll den bekannten Neonazi Adolf Hintermoser mit seiner Kamera so schwer verletzt haben, dass dieser im Koma liegt.In dieser Nacht im Gefängnis schläft Mandelbaum nicht, und in seinem Kopf zieht das Leben des 70-Jährigen an ihm vorbei. Geburt in München, Auswanderung und Kinderjahre in Kanada, schließlich die Rückkehr ins Deutschland der 50er- und 60er-Jahre mit all den Altnazis an wichtigen Schaltstellen der deutschen Bürokratie und Justiz.

Schulzeit Ihn quälen die zermürbende Ungewissheit, die Widersinnigkeit, dass ein deutscher Jude einen Neonazi vorsätzlich erschlagen haben soll, Wut und Verzweiflung machen sich in Mandelbaum breit. Die biografische Erzählung hat dabei für den Protagonisten fast etwas Beruhigendes – auch wenn die Erinnerungen alles andere als schön sind. Er erzählt von seiner Schulzeit, häufigen Ortswechseln aufgrund familiärer Trennungen und Neuformierungen, Erlebnissen als einziger jüdischer Schüler seiner Klasse. Von dem Wunsch nach Gemeinsamkeit in einer jüdischen Umgebung, der Hinwendung zur Gemeinde, zur Religion.

Ungeschönt beschreibt er das verwirrende Leben in einer Patchworkfamilie, neue Bindungen der Eltern. Eine Familie, die es aber dennoch versteht, zusammenzuhalten. Er erzählt von Kindheit und Jugend, eigener Familiengründung, Erfolgen und Misserfolgen in Schule und Beruf Und er beschreibt seine politischen Ambitionen und Hoffnungen auf Bedeutung und Anerkennung im politischen Stadtleben Münchens. Immer wieder gesteht Mandelbaum auch seinen politischen Opportunismus, um die jüdische Sache, wie er sie sieht, voranbringen zu können. Bewusst lässt er sich vor den Karren spannen und tritt einer konservativen Partei bei, die ihm nicht sozial genug ist und Mitglieder in ihren Reihen hat, die antisemitische Sprüche tolerieren.

Eckdaten An zeitgeschichtlichen Eckdaten orientiert – wie den großen Neonazi-Aufzügen in München, dem Brandanschlag auf das jüdische Elternheim, dem Kampf um ein neues Gemeindezentrum, dem versuchten Anschlag bei dessen Grundsteinlegung und der Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums – entspinnt sich auch ein Sittengemälde einer Bundesrepublik, die ihre rechten Triebe nie unter Kontrolle bringt, was letztendlich zu rechtsradikalen Anschlägen wie denen des NSU, Gewalt gegen Flüchtlinge und den Pegida-Demonstrationen führte.

Mandelbaum ist durchaus selbstkritisch in seinem Streben um Anerkennung, die er halb vergebens, halb tatsächlich in Politik und Gemeinde findet. Wie die Geschichte ausgeht, erfährt der Leser nicht. Nach der durchwachten Nacht, einer notdürftigen Morgentoilette und frischer Kleidung, die ihm seine Frau in die Zelle bringen lässt, soll Mandelbaum am nächsten Morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

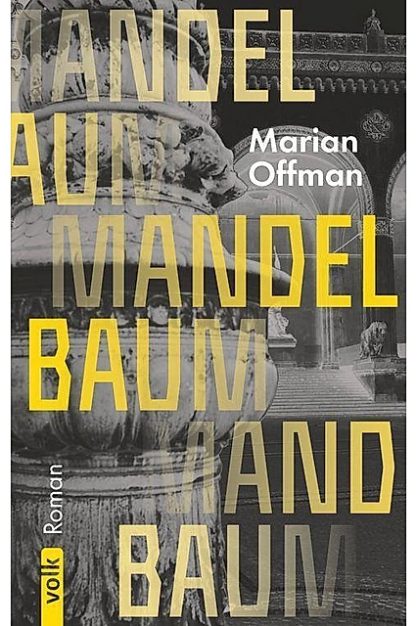

Challenge Der Roman schildert auch die Herausforderungen für die jüdische Gemeinschaft. Marian Offman, von 2002 bis 2020 jüdischer Stadtrat in München, bezeichnet seine Geschichte als Roman. Es ist eine fiktive Erzählung, die immer wieder auf zeitgeschichtliche Fakten zurückgreift, auch wenn Namen und Geschlecht wichtiger Persönlichkeiten verändert wurden. Kurze, konkrete Sätze und Sachverhalte entwerfen eine bekannte, nachvollziehbare Chronologie des Nachkriegsdeutschlands. Rechtsterrorismus, Antisemitismus, das Gezerre um Anerkennung von Renten für jüdische Zuwanderer? Wer da noch Nachhilfe im Verständnis braucht, sollte dieses Buch lesen.

Marian Offman: »Mandelbaum«. Volk Verlag, München 2022, 320 S., 25 €