Die schrecklichste Woche meines Lebens fing am 1. September 1939 an. Ich war zehn Jahre alt und lebte mit meinen Eltern und Geschwistern in der polnischen Stadt Oswiecim. Seit 70 Jahren ist sie unter dem Namen Auschwitz ein Symbol des Todes. Während meiner Kindheit lebten mehr als 8000 Juden dort – zwei Drittel der Einwohner. Mein Vater war Schneider. Ich hatte vier Brüder und zwei Schwestern: Die Älteren kümmerten sich um die Jüngeren.

Meine Tochter hat mich oft gedrängt, meine Biografie aufzuschreiben, aber ich wollte nicht – denn diese Erinnerungen sind nicht die angenehmsten. Zum ersten Mal habe ich vor ein paar Jahren im jüdischen Zentrum in Köln-Porz öffentlich davon erzählt. Ich bin jetzt 85 – mir bleibt also nicht mehr viel Zeit.

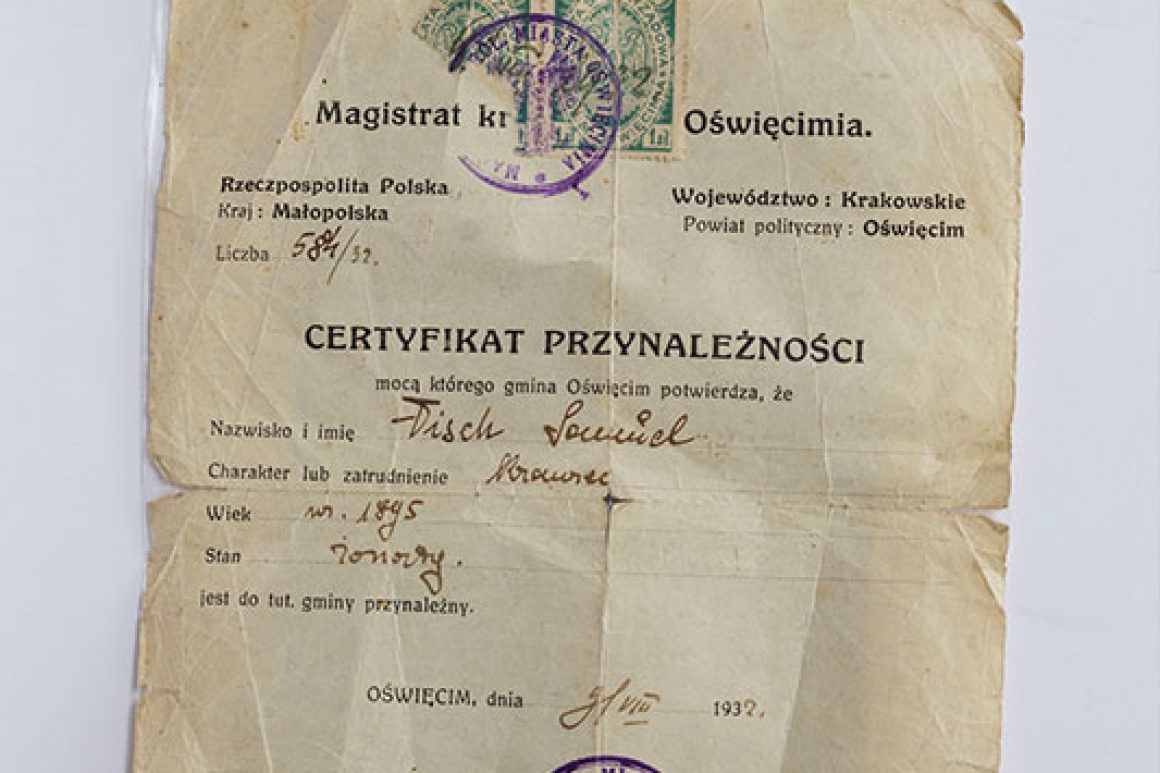

Bomben Der Kriegsbeginn fiel auf einen Samstag. Mama war in Krakau. Meine Brüder kamen nach Hause und riefen: »Alle flüchten aus der Stadt!« Und schon detonierte die erste Bombe nicht weit entfernt. Wir brachen sofort auf, packten nur etwas Essen ein, ein paar Fotos und Papas Handwerkerurkunde, weil wir glaubten, bald zurückzukommen. Doch ich bin bis zum heutigen Tag nicht mehr dort gewesen.

Vater hatte eine Cousine in Lemberg, da wollten wir hin und dann weitersehen. Tagsüber versteckten wir uns in den Wäldern, nachts liefen wir weiter. Am Vorabend von Jom Kippur kamen wir in einer kleinen Stadt bei einer jüdischen Familie unter. In der Hütte gab es noch weitere Flüchtlinge, wir lagen alle auf dem Boden. Plötzlich fiel in der Nacht ein Schuss. In dieser Gegend gab es die westukrainischen Nationalisten von Stepan Bandera. Wir vermuten, dass sie geschossen haben. Die Kugel durchschlug die Holzwand, den Körper meines Bruders und blieb in meinem Bein stecken. Er starb nach einer halben Stunde – an Jom Kippur haben wir ihn begraben.

Die Wunde macht mir immer noch zu schaffen. Die Kugel wurde erst viel später herausoperiert: Da war sie schon ganz grün. Vergangenes Jahr im Sommer fühlte ich mich plötzlich schlecht. Drei Monate lang saß ich im Rollstuhl. Der Arzt glaubte nicht, dass es mir schnell gelingen würde, wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe ihm das Gegenteil bewiesen. Wenn man will, kann man das. Ich stütze mich zwar auf den Stock wegen des Schwindels, aber egal, mir geht es gut. Man muss leben, solange man Lust am Leben hat. Man darf den Kopf nicht hängen lassen.

Donbass Obwohl ich mit dem verletzten Bein nicht laufen konnte, mussten wir damals weiter. Vater und Bruder trugen mich abwechselnd auf dem Rücken, und so erreichten wir Lemberg. Die Stadt war geteilt: Ein Teil war von den Deutschen besetzt, der andere von den Russen. Wir gelangten auf die russische Seite. Papa und die älteste Schwester baten die Sowjets um Aufnahme. Man schickte sie in ein Kohlebergwerk im Donbass. Da sie aber gute Schneider waren, fanden sie Arbeit in einer Nähfabrik. Wir durften später nachreisen.

Wir hatten uns noch nicht richtig in der Ukraine eingelebt, da griff Hitler die Sowjetunion an. Wir flüchteten ins Landesinnere und kamen nach Usbekistan. Vater wurde bald eingezogen und musste an der Front Schützengräben ausheben. Mein 17-jähriger Bruder machte sich um ein Jahr älter und meldete sich freiwillig. Er kämpfte in Stalingrad und erreichte schließlich Berlin.

Mama blieb mit uns restlichen Kindern im Dorf. Wir pflückten Baumwolle in der unerträglichen Hitze. Mein jüngerer Bruder bekam Malaria und Typhus gleichzeitig. Man konnte ihn nicht retten. Wie das für meine Mutter war, einen weiteren Sohn zu verlieren, kann man sich kaum vorstellen!

Erinnerung Bei der ersten Gelegenheit wollten meine Eltern zurück in die Ukraine. Mit dem bisschen Ersparten ging Papa auf den Markt, um Reiseproviant zu kaufen. Doch er wurde dort überfallen: Man hat ihm das Geld, die Lebensmittelmarken und die Tickets geraubt und ihn derart zusammengeschlagen, dass er kurz darauf eine Niere verlor. Er hat sich nie davon erholt und starb zwölf Jahre später an den Folgen. Heute, wenn meine Augen wehtun und ich deshalb nicht lesen kann, kommen alle diese Erinnerungen wieder hoch. Da wird mir manchmal unheimlich zumute.

Nach dem Krieg wurde es für mich Zeit, endlich in die Schule zu gehen. Ich war schon 14 und konnte kaum lesen und schreiben. Ich machte dann den Abschluss auf der Abendschule und wollte unbedingt studieren, um Lehrerin zu werden. Meine Lehrerin war eine sehr nette, hübsche junge Frau: So wie sie wollte ich auch werden. Zudem liebe ich – bis heute – die Gesellschaft anderer Menschen. Wenn ich niemanden zum Kommunizieren habe, bin ich unglücklich. Kann ich das Haus nicht verlassen, hänge ich stundenlang am Telefon. Und da ich ein so geselliger Mensch bin, wollte ich eben Lehrerin werden. Als ich am Pädagogischen Institut von Dnepropetrowsk für das Fach Französisch aufgenommen wurde, war es das erste freudige Ereignis für meine Familie seit Langem.

Unsere Schule in Dnepropetrowsk, an der ich fast 50 Jahre lang unterrichtet habe, war etwas Besonderes. Sie war in der ganzen Sowjetunion bekannt, und Lehrer von überall her kamen zu Besuch. Jederzeit konnte jemand unangemeldet in meinen Unterricht hereinschneien: Man musste inhaltlich stets gut vorbereitet sein, Frisur und Kleidung mussten sitzen. Ich schätze, 80 Prozent der Kollegen waren jüdisch.

Auswanderung Um das Jahr 2000 wurde mein Mann krank und brauchte bessere medizinische Versorgung. Ihm zuliebe kamen wir nach Deutschland, zunächst in den kleinen Ort Overath. Dort fühlte ich mich eingeengt, denn ich bin ein aktives Leben gewöhnt. Mein Mann war zwei Jahre lang bettlägerig, ich pflegte ihn und begleitete ihn zum Arzt oder ins Krankenhaus.

An einem Deutschkurs konnte ich nicht teilnehmen, also brachte ich es mir selbst bei – schließlich bin ich Französischlehrerin und weiß, wie man eine Fremdsprache lernt. Zudem spreche ich Jiddisch, das hilft. Wenn ich kann, begleite ich heute noch Bekannte zum Arzt, um zu dolmetschen. Ich spreche nicht perfekt, aber für die Note 3 würde es reichen. Um mich zu verbessern, lese ich viele Bücher auf Deutsch, gucke deutsches Fernsehen und höre Radio.

Als mein Mann vor sieben Jahren starb, zog ich nach Köln in eine kleine Wohnung in der Nähe meines Bruders. Da wurde in Porz unser jüdisches Zentrum eröffnet – damit entstand ein neues Tätigkeitsfeld für mich: Ich habe angefangen, Gesprächskreise zu organisieren sowie Literatur- und Jiddischabende. Ich kann nicht müßig herumsitzen, also arbeite ich.

Meine Woche ist durchgeplant. Der Freitag ist mir heilig, da bereite ich mich auf den Schabbat vor. Samstags besuche ich die Synagoge. Da sind Menschen, da ist das Gebet: Ich brauche das. Hier kann ich die Religion frei ausüben, ich muss mich nicht mehr verstecken.

Der Sonntag ist bei uns »Elternsprechtag«: Meine Tochter hat frei und besucht mich, zusammen mit meiner Enkelin. Den Dienstag nutze ich zum Deutschüben, da reden wir im Kulturcafé auf Deutsch über Verschiedenes – jeder, so gut er kann. Mittwochs habe ich meinen Krankengymnastiktermin. Ich trainiere auch allein weiter, weil ich mein Wort gegeben habe, dass ich wieder auf eigenen Beinen laufen werde.

Vor Kurzem erst verließen drei meiner Freundinnen, eine nach der anderen, diese Welt. Wir standen uns sehr nah, sahen uns regelmäßig, feierten zusammen. Von den Übriggebliebenen halte ich mich noch am besten, obwohl ich von Tabletten lebe. Aber ich bin Optimistin, ich gebe nicht auf. Mein Motto lautet: Genieße jeden Tag, verdiene dir den Erfolg und den Respekt der anderen durch gute Taten! Ich bin zufrieden mit dem Leben – Hauptsache gesund, und es herrscht Frieden. Frieden wünsche ich mir im neuen Jahr besonders für Israel. Zwei meiner Schwestern leben in Aschdod – dort gingen ständig Raketen nieder. Wir telefonieren fast jeden Tag, denn ich mache mir große Sorgen um sie.

Aufgezeichnet von Matilda Jordanova-Duda