Wenn man hierzulande an das Warschauer Ghetto denkt, dann fallen einem zunächst die Tagebuch-Aufzeichnungen von Adam Czerniaków, dem Vorsitzenden des Judenrats ein, der am 23. Juli 1942 Suizid beging, weil er sich nicht an den Massendeportationen mitschuldig machen wollte, die Memoiren Marcel Reich-Ranickis und die Zeichnungen seiner Frau Teofila sowie die Erinnerungen des Widerstandskämpfers Marek Edelman.

Doch es ist – auch wenn die deutschen Besatzer ab April 1943 unter Führung des SS-Karrieristen Jürgen Stroop alles taten, um das zu verhindern – noch viel mehr erhalten geblieben: nämlich rund 25.000 Artefakte, verstaut in Blechbüchsen und Milchkannen, die man vergraben hatte.

kriegsende Eine Auswahl davon und die dramatische Geschichte ihrer Sammlung sowie der Suche danach nach Kriegsende ist zurzeit in einer sehenswerten Gemeinschaftsausstellung des NS-Dokumentationszentrums München und des Jüdischen Historischen Instituts Emanuel Ringelblum aus Warschau für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Warschauer Ghetto wurde im April/ Mai 1943 dem Erdboden gleichgemacht.

Das Warschauer Ghetto wurde im April/ Mai 1943 dem Erdboden gleichgemacht, und doch ist die Geschichte der Juden in der Hauptstadt Polens umfassend dokumentiert durch die Tätigkeit des 1940 von dem Historiker Emanuel Ringelblum gegründeten Untergrundarchivs »Oneg Schabbat«. Der Name »Freude des Schabbat« drückte das genaue Gegenteil dessen aus, was zu dieser Zeit rundum geschah. Warschau war einmal Heimat der größten jüdischen Gemeinde Europas, der zweitgrößten in der Welt, gewesen.

DEPORTIERTE Mit der Errichtung eines Ghettos auf einer Fläche von drei Quadratkilometern, auf der man nach und nach eine halbe Million Juden, Einheimische und aus Westeuropa Deportierte zusammenpferchte, wurde es zu einem Todes- beziehungsweise Durchgangslager. 100.000 Menschen gingen vor Ort an Hunger und Krankheiten zugrunde. Mehr als dreimal so viele wurden ab 1942 in Vernichtungslagern ermordet.

Dieses Geschehen wollten Ringelblum und seine rund 50 Mitarbeiter, von denen nur drei überlebten, für die Nachwelt dokumentieren, und zwar aus der Perspektive der Opfer und nicht aus der Aktenlage der Mörder. In München sind gleich zu Beginn der Präsentation die Namen von 36 der heimlichen Helfer, die man inzwischen identifizierte, 23 davon sogar mit Fotos, zu sehen.

In einer alle Bereiche umfassenden Akribie sammelten sie – darunter Journalisten, Historiker, Archivarinnen, aber auch Laien und sogar Jugendliche – Bekanntmachungen der deutschen Besatzer, Tagebücher und Gesprächsprotokolle, Zeichnungen und verbotene Fotoaufnahmen, Zeitungen und Lebensmittelkarten, ja sogar Bonbonpapier und Skizzen der Todeslager Chelmno (Kulmhof) und Treblinka, die wenige auf abenteuerlichen Wegen Zurückgekehrte anfertigten.

Sie dokumentierten die Vernichtung ganzer jüdischer Gemeinden im Lande, schrieben Namenslisten und Tabellen über die Todesopfer. Ab 22. Juli 1942 begann die sogenannte Umsiedlung nach Osten, die man auch bei »Oneg Schabbat« nur zögernd als das begriff, was sie war: das Ende des Ghettos und des eigenen Lebens. Gustawa Jarecka hielt fest: »Es wurde gesagt: ›Man kann doch nicht mehrere Hunderttausend Menschen ermorden.‹ Die Mehrzahl wollte nicht glauben, dass man das kann.«

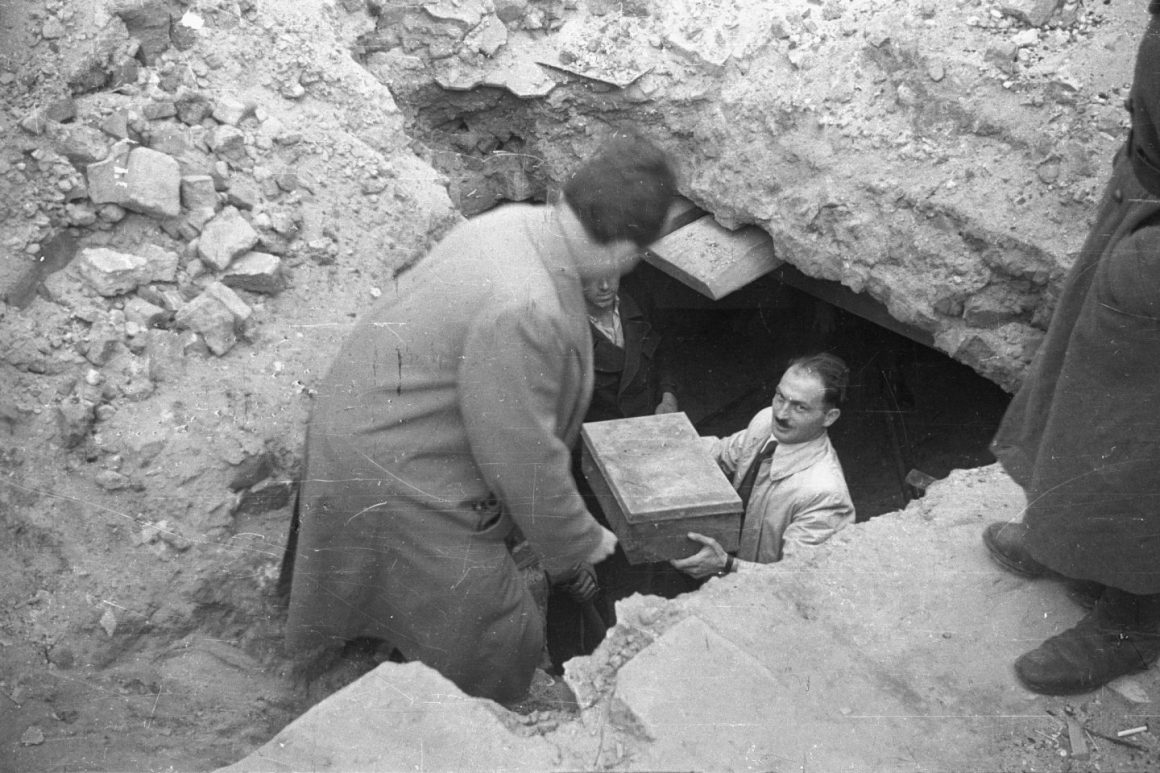

AUFTRAG Es war höchste Zeit, das Archiv in Sicherheit zu bringen. Das geschah in vier Tranchen. Die erste vergruben Israel Lichtenstein und zwei Helfer, David Graber und Nahum Grzywacz, zusammen mit persönlichen Testamenten. In dem des 19-jährigen Graber heißt es: »Was wir nicht in die Welt hinausrufen und -schreien konnten, haben wir im Boden vergraben … Wir können jetzt in Ruhe sterben. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Möge die Geschichte für uns Zeugnis ablegen.«

Nicht alles fand man in den Trümmern des im Zuge des Ghettoaufstandes von den Nationalsozialisten niedergebrannten, nahezu pulverisierten Ghettos wieder. Ein Fundort war im Keller der Borochov-Schule 1946, ein zweiter Zufallsfund ergab sich 1950 bei Bauarbeiten; alles in allem kamen 2063 Dokumente, darunter 70 Fotos und über 300 Zeichnungen, zum Vorschein. Eine der erhaltenen, handgefertigten zehn Metallboxen in der Größe 15 mal 25 mal 35 cm, in denen diese Zeugnisse überdauerten, ist in der Ausstellung zu besichtigen.

Das Archiv wurde 1999 ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

Die Sammlung »Oneg Schabbat« wird heute im Jüdischen Historischen Institut in Warschau aufbewahrt und bearbeitet. Sie umfasst 1680 Dokumente mit etwa 25.000 Seiten. Emanuel Ringelblum, seine Frau und sein Sohn wurden 1944 erschossen. Sein Archiv aber wurde 1999 ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

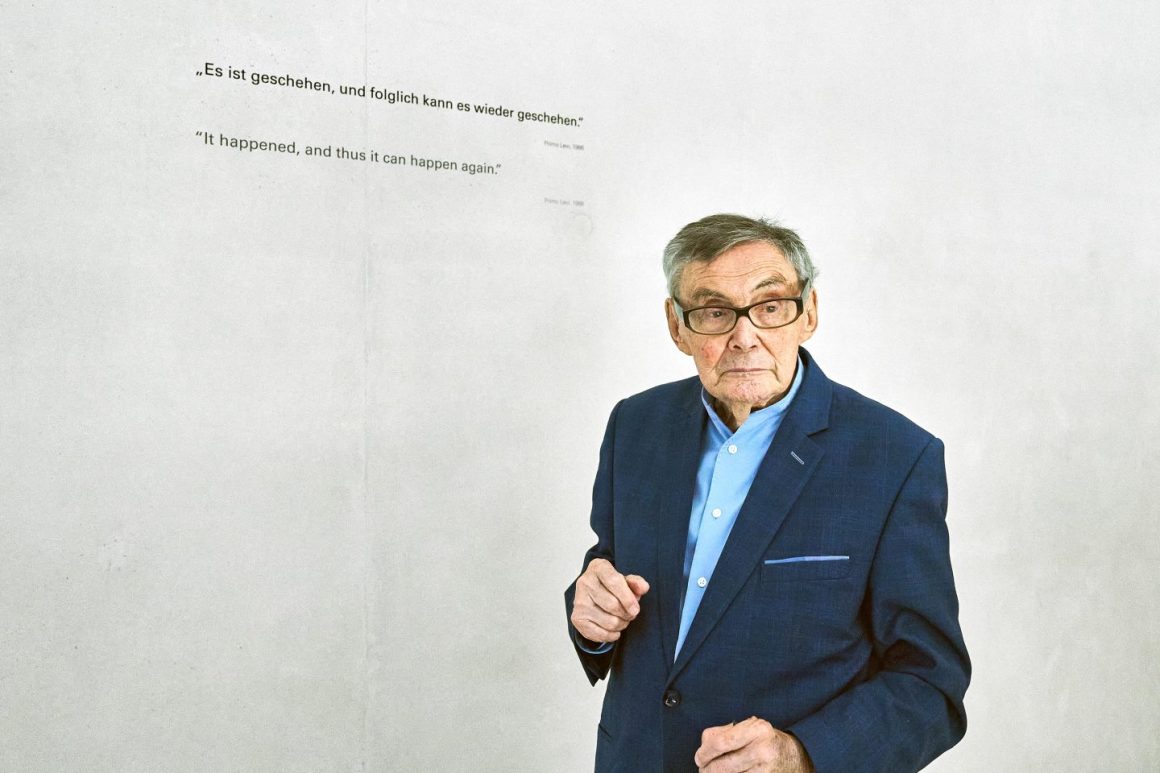

An der Ausstellungseröffnung in München nahmen Monika Krawczyk und Piotr Rypson vom Jüdischen Historischen Institut Emanuel Ringelblum Warschau teil sowie Marian Turski, Überlebender des Ghettos Lodz und seit Mitte Juni 2021 Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees und Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft des Jüdischen Historischen Instituts in Polen. Es war deutlich zu spüren, wie wichtig für den 97-Jährigen die Beachtung der Geschichte seines Volkes war.

Die Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum, Max-Mannheimer-Platz 1, läuft bis 7. Januar 2024, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Ulla-Britta Vollhardt und Mirjam Zadoff (Hrsg.): »›Wichtiger als unser Leben‹. Das Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos«. Wallstein, Göttingen 2023, 136 S., 15 €

Katarzyna Person (Hrsg.): »The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto. Vol. 1. Warsaw Ghetto. Everyday life«. Zydowski Institut Historyczny Im. Emanuela Ringelbluma, Warschau 2017, 686 S. plus CD