Der erste Deportationszug verließ am 18. Oktober 1941 den Bahnhof Grunewald. 1013 Menschen befanden sich in dem Zug in Richtung Osten.

Von hier aus wurden in den Jahren von 1941 bis zum Kriegsende mehr als 50.000 deutsche Juden in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert und größtenteils ermordet. Fahrtziele waren neben Riga und Warschau die Lager Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt. Das Mahnmal »Gleis 17« am S-Bahnhof Grunewald erinnert daran.

Ganz in der Nähe von Gleis 17 soll nun ein Gedenk-Campus entstehen, in dem Studierende gemeinsam arbeiten, aber auch leben sollen. Die gemeinnützige Moses-Mendelssohn-Stiftung hat zu diesem Zweck ein direkt an das Mahnmal angrenzendes Gelände erworben, auf dem eine Kombination aus Erinnerungsstätte, Forschungseinrichtung und Wohnmöglichkeiten für Studierende gebaut werden soll.

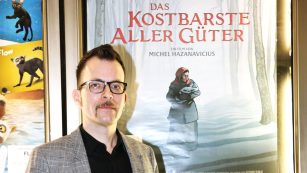

Diplomaten »Wir möchten den Ort kontextualisieren«, sagt Julius H. Schoeps, Vorstandsvorsitzender der Moses-Mendelssohn-Stiftung, der Jüdischen Allgemeinen. »Diesen Gedenkort besuchen so viele Diplomaten und Politiker aus aller Welt, dass es sich förmlich anbietet, dort eine internationale Begegnungsstätte zu etablieren«, so der Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam (MMZ).

»Wir wollen, dass hinter den nackten Zahlen die Menschen wieder sichtbar werden.«

Julius H. Schoeps

Es soll »ein innovatives und integratives Ausstellungs-, Vermittlungs- und Wohnkonzept« entwickelt werden, bei dem Studenten aus verschiedenen Ländern ganz unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen wohnen und lernen sollen, so die Idee. Die unmittelbare Nähe zum Mahnmal Gleis 17 solle, betont Schoeps, »für angehende Wissenschaftler Motivation sein, sich mit dem historischen Ort auseinanderzusetzen«.

Im Auftrag der Stiftung wird das Bauvorhaben durch die Frankonia Vermögens- und Beteiligungsgesellschaft realisiert werden, die Schirmherrschaft des Gedenk-Campus übernahm die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch.

SCHRIFTSTELLERIN »In drei oder vier Jahren wird der Campus fertig sein«, verrät Schoeps der Jüdischen Allgemeinen, »die Planungen laufen schon an.« Bereits jetzt stehe der Name des Campus fest. Der Tradition der Moses-Mendelssohn-Stiftung folgend, wird er nach einer für den deutsch-jüdischen Kontext bedeutenden Persönlichkeit benannt, der Schriftstellerin Else Ury.

Die 1877 in Berlin geborene Autorin war besonders durch ihre zehnbändige Jugendbuchreihe Nesthäkchen berühmt geworden. Weil sie Jüdin war, wurde sie von den Nazis zunächst mit einem Berufsverbot belegt und am 12. Januar 1943 nach Auschwitz deportiert und vermutlich sofort ermordet. Else Urys 1995 dort wiederentdeckter Koffer wird heute im Museum des Vernichtungslagers aufbewahrt.

Die 20 Quadratmeter großen Apartments, in denen die Studenten, aber auch einige Auszubildende wohnen sollen, werden voll möbliert und mit eigenem Bad und Küchenzeile ausgestattet sein. 25 solcher Wohnmöglichkeiten gibt es in Deutschland und Österreich bereits, berichtet Schoeps.

Wie die Studenten dort wohnen werden, kann man in Berlin bereits sehen: In Moabit befindet sich das nach dem jüdischen Aufklärer David Friedländer benannte Haus, wo Druckservice, Waschsalon, persönliche Betreuung, Glasfaseranbindung und spezielle Events für die Bewohner zum Angebot gehören.

DATENBANK Zum Leben und Forschen am Gleis 17 wird die Geschichte des Ortes gehören. Auf dem Campus, der Else Urys Namen tragen wird, soll eine Dauerausstellung die historischen Hintergründe des Mahnmals zeigen. »Wir wollen, dass hinter den Namenlosen und den nackten Zahlen die Menschen wieder sichtbar werden, die von hier aus in die Todeslager transportiert wurden«, erklärt Julius H. Schoeps, dazu werde unter anderem eine spezielle Datenbank mit den vorhandenen Informationen über alle von Berlin aus Deportierten angelegt.

Allein den Bahnhof Grunewald verließen ab Ende 1942 35 Züge, die 17.000 Juden nach Auschwitz brachten. Viele Jahrzehnte wurde der Ermordeten nicht gedacht. Erst am 3. April 1987 wurde eine Bronzetafel am ehemaligen Stellwärterhäuschen des Bahnhofs enthüllt, auf der die hebräische Inschrift »Zum Gedenken an die Opfer der Vernichtung« steht sowie auf Deutsch der ermordeten Juden gedacht wird.

Es wird auf dem Gedenk-Campus aber auch eine Erinnerung an diejenigen geben, die den verfolgten Juden halfen. Ähnlich der »Allee der Gerechten« in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.

Einige Monate später, am 46. Jahrestag der ersten Deportation vom Grunewalder Bahnhof, wurde durch die Frauengruppe der evangelischen Gemeinde ein Mahnmal errichtet. Es besteht aus zwei waagerechten Eisenbahnschwellen, auf der eine dritte das Datum dieses ersten Transports anzeigt.

1991 wurde ein weiteres Denkmal fertiggestellt. Der in Berlin lebende jüdische Künstler Karol Broniatowski, dessen Eltern vor dem Naziterror in die Sowjetunion geflohen waren, schuf an der zum Güterbahnhof führenden Rampe eine Betonmauer mit Negativabdrücken von Menschenkörpern, die an die langen Wege erinnern soll, die die Deportierten von den Zwischenlagern zum Bahnhof zurücklegen mussten.

Das Mahnmal Gleis 17 entstand erst einige Jahre später, die Deutsche Bahn wählte dafür den Entwurf des Architektenteams Hirsch, Lorch und Wandel aus, der am 27. Januar 1998 enthüllt wurde. Als Bahnsteigkanten verlegte gusseiserne Platten zeigen auf beiden Seiten des Gleises Nummer 17, von dem die meisten Deportationszüge Juden in den fast sicheren Tod brachten, die Daten dieser Fahrten und die Zahl der Deportierten.

GERECHTE Es wird auf dem Gedenk-Campus aber auch eine Erinnerung an diejenigen geben, die den verfolgten Juden halfen. Ähnlich der »Allee der Gerechten« in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem soll ein »Hain der Gerechten« mit Informationsstelen entstehen, erklärt Schoeps.

Die Moses-Mendelssohn-Stiftung wird das Vorhaben mit eigenem Personal und Projektmitteln betreiben, setzt aber bei einzelnen Projekten auf Kooperationen und Vereinbarungen mit anderen Gedenk-

orten im Berliner Raum. Kooperationen wird es zudem mit den Hochschulen der Region geben. Studierende unterschiedlicher Fachdisziplinen sollen künftig Konzepte für die Geschichtsvermittlung und die Gedenkkultur erarbeiten.