Es sind gleich drei Jubiläen, die der am Montag vergangener Woche im Centrum Judaicum eröffneten Ausstellung zugrunde liegen. Da ist zunächst das Jubiläum »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland«, und das fast auf den Tag genau. Des Weiteren wurde vor 350 Jahren die Jüdische Gemeinde zu Berlin neu gegründet, und vor einem Jahr beging das Centrum Judaicum seinen 25. Geburtstag, wenngleich aus Gründen der Corona-Pandemie bescheidener als geplant. Nun also gibt es eine Ausstellung mit dem eigenwilligen wie vielsagenden Titel Jüdisches Berlin erzählen. Mein, Euer, Unser?.

Bereits im Frühjahr hatten sich die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und ihre umtriebige Direktorin Anja Siegemund »an alle Berliner und Berlinerinnen« mit der Frage gewandt: »Und was ist Ihr jüdisches Berlin?« Zumindest steht es so in der Pressemitteilung. Dafür hätte es freilich die großen Berliner Printmedien und auch das lokale Fernsehen gebraucht.

Auf Nachfrage erklärte die Direktorin, dass man auf die vorhandenen Verteiler der Jüdischen Gemeinde zurückgegriffen hätte. Damit erreichte man freilich auch eine größere Anzahl an Nichtjuden, und die Kuratorinnen Eva Lezzi und Stefanie Höpfner hatten sicher auch so alle Hände voll zu tun, die eingereichten Angebote zu sichten und für die Ausstellung auszuwählen.

COLLAGE Herausgekommen ist ein vielfältiges Geschichten-Kaleidoskop anhand von Objekten, Texten, auch kurzen Videoszenen. Da tritt der Name des einstigen nichtjüdischen Steuerberaters Willy Schöne Jahrzehnte nach der Schoa aus der Anonymität. Er sandte damals der untergetauchten Jüdin Eva Bach postlagernd Geldbeträge, während sie getarnt mit falschem Namen von Stadt zu Stadt flüchtete. Eingereicht hat diese Geschichte der Schauspieler Ilja Richter. Eva Bach war seine Mutter.

Die Schülerin Luna Niesler wohnt in der Oranienburger Straße, hat aber erst im Leistungskurs Religion an ihrer Schule erfahren, dass dies einstmals eine Gegend gewesen ist, wo überwiegend jüdische Berliner wohnten. Für eine Hausarbeit erstellte sie eine Collage aus Stolpersteinen, in deren Zentrum das Bild eines Mädchens aus dem früheren jüdischen Waisenhaus »Ahawah« zu sehen ist. Luna Niesler versuchte, etwas über das Schicksal jenes Mädchens herauszufinden, das damals so alt war wie sie selbst heute. Ohne Erfolg.

Gleich daneben wird die Geschichte von Rimma Ariel Elbert erzählt, die sich im Verein Keshet für queer-jüdische Belange engagiert. Sie selbst kämpft dabei an mindestens zwei Fronten. Da ist zunächst die queer-feministische Linke, die sie wegen ihrer zionistischen Überzeugung beargwöhnt. Andererseits spürt sie auch innerhalb der jüdischen Community allzu oft Vorbehalte wegen ihrer Queerness, aber auch wegen ihres Vaterjudentums.

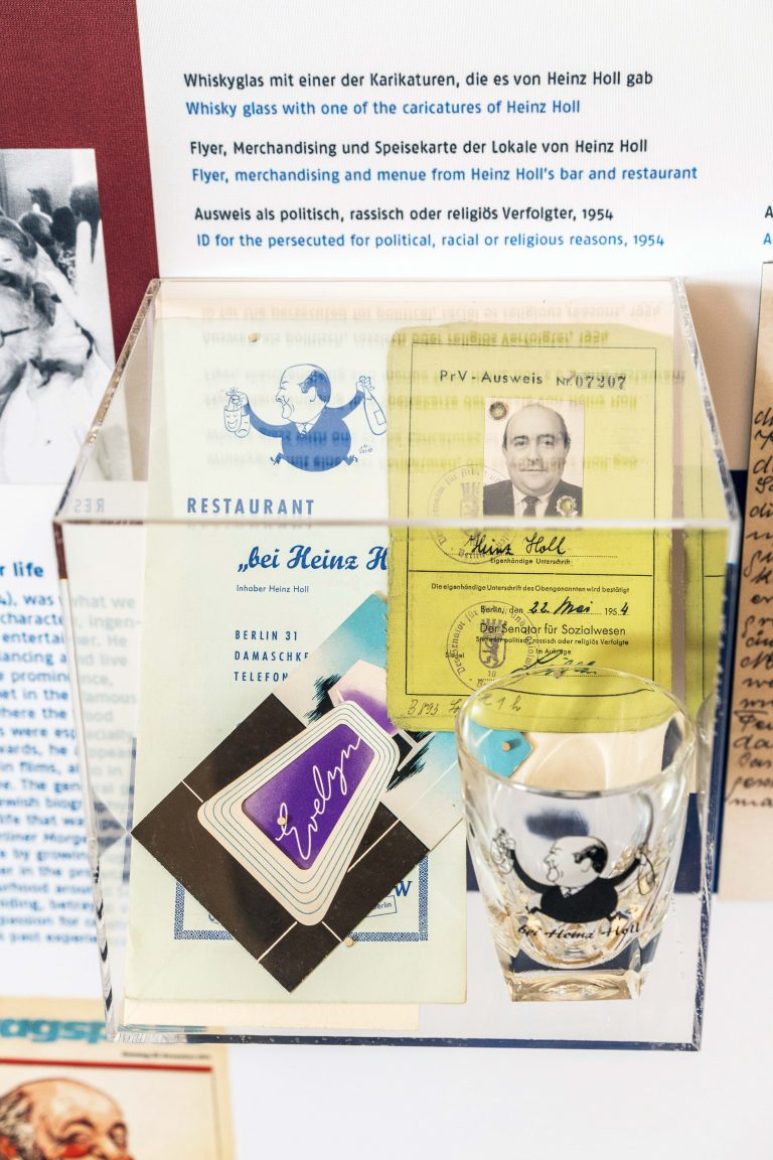

Nur wenige wussten, dass Partykönig Heini Holl als Kind in Theresienstadt überlebte.

Heinz »Heini« Holl war im Nachkriegsberlin eine schillernde Persönlichkeit. Bereits als junger Mann eröffnete er am Wedding die »Evelyn-Bar«, später dann unweit des Kurfürstendamms ein Speiselokal, wo sich überregionale Prominenz aus Politik und Kultur die Klinke in die Hand gab. Lange wussten nur wenige, dass er einst als jüdischer Junge in Berlin versteckt und schließlich verraten worden war.

Erst später ließ er seine Berliner in einer Serie in der »Berliner Morgenpost« an dieser Wahrheit teilhaben. Nun erfuhren sie, dass er die Befreiung in Theresienstadt erlebt hatte. Offenbar hatte Heini Holl damals beschlossen, den Rest seines Lebens Partys zu feiern (seine Pyjama-Partys waren legendär). So zumindest fasst seine Tochter, die Requisiten sowie eine Speisekarte und Bilder beisteuerte, die Lebenseinstellung des Vaters zusammen.

KIDDUSCHBECHER Ein silberner Kidduschbecher ist ausgestellt, den Eli Fachler im Jahr 1936 in der Synagoge Beth Zion aus Anlass seiner Barmizwa bekommen hatte. Zwei Jahre später konnte er ihn während des Kindertransports in Richtung England vor der Gepäckkontrolle der Gestapo verbergen und ins Exil mitnehmen. Welch emotionale Zustände zwischen Freude, Angst und Glück sind mit diesem Exponat verbunden!

Ein ganzer Objekttisch im zweiten Raum ist mit »Jiddisch in Berlin« überschrieben. Dabei wird die Behauptung aufgestellt, dass das Jiddische in der DDR eine »besondere Aufmerksamkeit« erfahren habe.

Für diese besondere Aufmerksamkeit hat weniger die offizielle DDR als vielmehr die aus den Niederlanden stammende Schauspielerin und Schoa-Überlebende Lin Jaldati gesorgt. Sie wird auch namentlich genannt – wie auch deren Tochter Jalda Rebling, die im Jahr 1987 ein Jiddisches Kulturfestival organisierte. Sie ist dann auch eine von neun Personen, die in einer wandhohen Video-Installation über ihr heutiges jüdisches Leben erzählt.

FRAUEN Es kommt auch die Kinderärztin Marguerite Marcus zu Wort, deren Mutter mehr als drei Jahrzehnte der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin angehörte, und Sarah Nemtsov. Sie ist die Tochter der Malerin und Grafikerin Elisabeth Naomi Reuter, vor deren Bildern sie zu sehen ist.

Vor allem aber muss erwähnt werden, dass Sarah Nemtsov zu den derzeit namhaftesten zeitgenössischen Komponistinnen gehört, deren Opern zwischen München und Saarbrücken aufgeführt werden. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov, betreibt sie – wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht – einen jüdischen Salon in Charlottenburg. Damit knüpfen die beiden an eine Tradition an, die vor 100 Jahren in Berlin entstand. Ein Objekttisch der Ausstellung erinnert auch daran.

Alles in allem hat die Ausstellung trotz klarer Themenstellung etwas Willkürliches. Das aber ist eigenartigerweise überhaupt nicht störend, regt vielmehr die Fantasie darüber an, wie man selbst den Titel Jüdisches Berlin erzählen. Mein, Euer, Unser? interpretieren würde.

Und am Ende der Ausstellung kann dann via Kopfhörer der Diskussion von fünf weiblichen Intellektuellen – darunter die Schriftstellerin Esther Dischereit – gelauscht werden, über Fragen wie »Wer darf erzählen und öffentlich erinnern?« oder »Braucht es neue Formen des Erinnerns?«.

Interessanterweise ist damit das gesamte Projekt fast ausschließlich in der Hand von Frauen, sieht man von Gerd Frey ab, der für die räumliche Gestaltung verantwortlich zeichnet.