Die Tengstraße zwischen Josephs- und Hohenzollernplatz ist eine großzügig angelegte Wohnstraße. Wer dort lebt, befindet sich inmitten des angesagten Stadtteils Schwabing. Das sahen die 504 Menschen, die das Biographische Gedenkbuch der Münchner Juden 1933–1945 für diese Straße aufführt, gewiss anders. Viele von ihnen überlebten nicht.

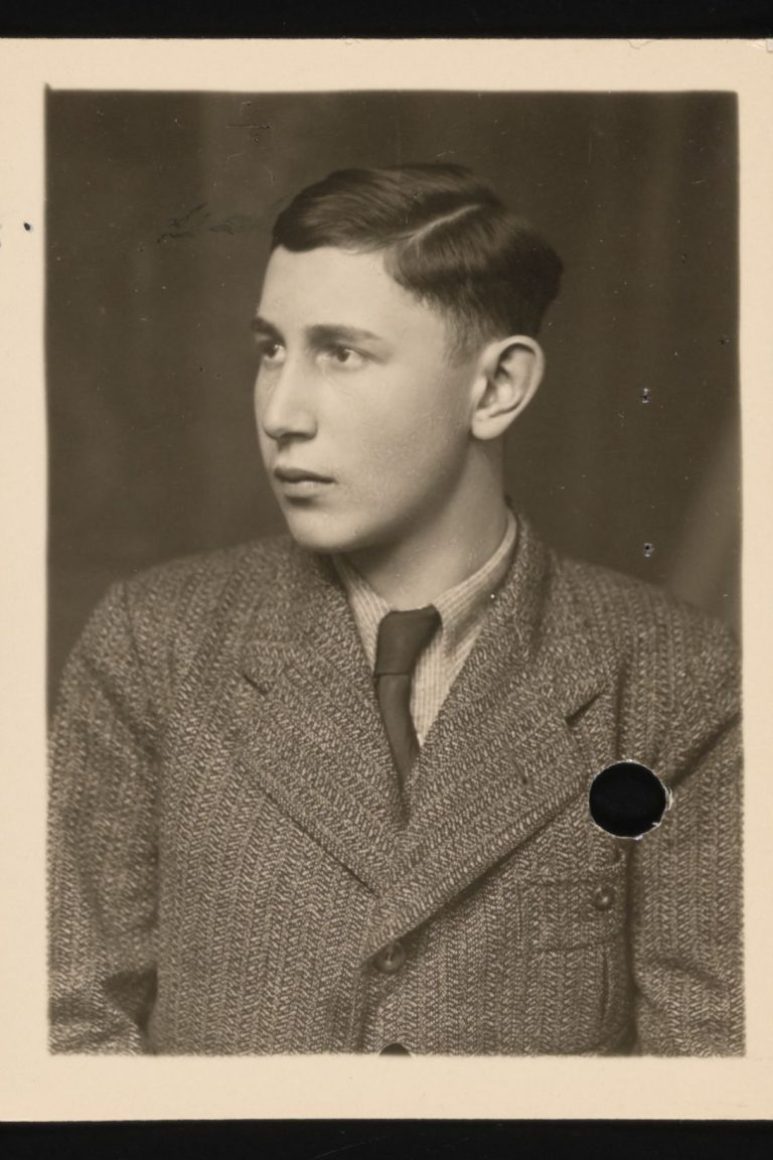

Das war auch das Schicksal des Ehepaars August und Sofie Levi und ihrer Kinder Heinz, geboren 1922, Johanna Helene, genannt Hannele, Jahrgang 1923, und des Nesthäkchens Lore, geboren 1935. Das traurige Ende dieser Familie führte in der vergangenen Woche eine Gruppe engagierter Münchner Persönlichkeiten vor dem Haus in der Tengstraße 32 zusammen.

Mit dem Anschluss des Saargebiets an das Deutsche Reich waren die Levis rasch um Haus und Auskommen im Pferde- und Viehhandel gebracht und nach Kriegsbeginn zwangsweise nach München umgesiedelt worden. Damit kam August Levi unfreiwillig in die Nähe bereits erlittener Tortur zurück, war er doch nach der »Reichskristallnacht« ins KZ Dachau verschleppt worden, das er erst am 19. Dezember 1938 wieder hatte verlassen dürfen.

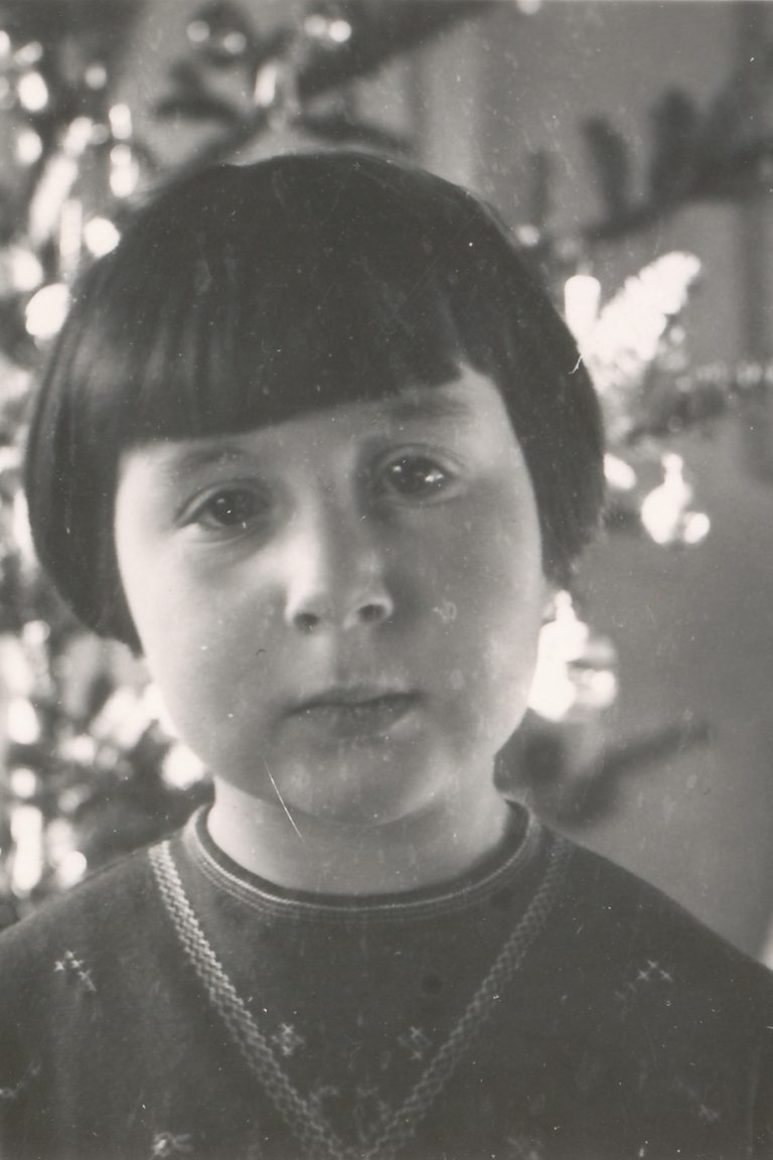

zwangsarbeit Eva Strauß, Initiatorin der Erinnerungszeichen für die fünfköpfige Familie, beschrieb die dramatische Notlage. Sohn Heinz arbeitete im Straßenbau, seine Schwester war zunächst im jüdischen Kinderheim in der Antonienstraße tätig, dann musste sie Zwangsarbeit in der Flachsröste in Milbertshofen leisten. Gemeinsames Wohnen war zeitweise überhaupt nicht möglich. Die gerade einmal vierjährige Lore hatte für kurze Zeit immerhin das Glück, bei der Familie des Rechtsanwalts Hans Bloch, der selbst zwei Töchter hatte, liebevolle Aufnahme zu finden.

Der Rechtsanwalt Hans Bloch unterstützte die Bemühungen der Levis um Ausreise.

Der kriegsversehrte Bloch, der nurmehr als Konsulent arbeiten durfte, unterstützte die Bemühungen der Levis, aus Deutschland auszureisen. Erhalten sind erschütternde Briefe von Sofie Levi an ihren Cousin in den USA. Am 6. Mai 1939 schrieb sie: »… gäbe Gott, daß wir bald fortkönnen. … uns (ist) jedes Land, in dem wir arbeiten können, fürs tägliche Brot recht.«

Am 30. Juli 1939 klingt es noch dringender: »Helft uns zur einmaligen Auswanderung in irgendein Land (…), es ist ja gleich ob Kanada oder Alaska oder Südamerika (…) jedes Land ist uns recht.« Gestellte Bürgschaften, Finanzierung der Schiffspassagen – nichts half. Auf der Vormerkliste des amerikanischen Generalkonsulats hatte die Familie Levi die Nummer 29.462, nach dem Eintritt der USA in den Krieg ein unerreichbares Ziel.

familienalbum Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sinnierte darüber, wo die Namen eigentlich zu finden sein sollten, nämlich in einem Familienalbum: »August und Sofie wären in Ehren gehaltene Vorfahren, Heinz, Johanna und Lore wären aus heutiger Sicht die Großelterngeneration, deren Enkel selbst schon an Kinder denken könnten.«

All dies gebe es nicht, denn, so fuhr Knobloch fort, »die Levis waren fünf Menschen unter den sechs Millionen Opfern des Holocaust. Wie an jedem Erinnerungszeichen zeigt sich auch hier, dass jede einzelne Geschichte zählt – und dass jede einzelne auf ihre Weise ein Dokument ist für die Unmenschlichkeit des NS-Staates«.

Für Knobloch standen am Anfang der Barbarei »nicht die Gruben von Kaunas und die durchgeladenen Gewehre der Soldaten«, denen die Familie Levi nach ihrer Ankunft am 25. November 1941 ausgeliefert war, sondern: »Am Anfang standen Beleidigungen im Alltag, Bedrohungen und Übergriffe.« Daher reagiert sie so empfindlich auf Hassprediger und Angstmacher: »Wir dürfen nicht zulassen, dass an der Angst der Zusammenhalt zerbricht, der Grundlage unserer Freiheit ist.«

Die Frage, was aus der kleinen Lore Levi, die heute 87 Jahre alt wäre, unter anderen Umständen geworden wäre, beschäftigte auch den Historiker Andreas Heusler: »Dass sie nie die Möglichkeit hatte, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu führen, ist nicht nur tragisch.« Heuslers Gedankenspiel ging weiter: »Vielleicht hätte sie, wie so viele vertriebene Münchnerinnen und Münchner, ihre Heimatstadt später wieder besucht, vielleicht würde sie uns an unsere Verantwortung erinnern, der Ausgrenzung, der Menschenverachtung und dem Hass etwas entgegenzusetzen.«

grusswort An der Veranstaltung im Gedenken an die Familie Levi beteiligte sich auch Anne Rademacher von der Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung, die sich der Verbesserung der Palliativmedizin widmet und der Anbringung der Erinnerungszeichen am Gebäude zugestimmt hatte – leider keine Selbstverständlichkeit bei Münchner Hausbesitzern.

Auch Stadträtin Nimet Gökmenoglu war beim Festakt in Vertretung der Landeshauptstadt anwesend. Für die Stadträtin ist, wie sie in ihrem Grußwort bekräftigte, die Erinnerung auf Augenhöhe wichtig. Inzwischen gebe es an 61 Orten für 138 Menschen Erinnerungszeichen. 176 offene Anträge lägen in der Koordinierungsstelle Erinnerungszeichen zur Bearbeitung.

In diesem Zusammenhang nahm Charlotte Knobloch am vergangenen Montag einen weiteren Termin wahr, in der Johann-von-Werth-Straße 2–4 in Neuhausen. Dort wird nun dauerhaft an Paula und Arthur Dreyer, Ludwig Frank und Hugo Rothschild erinnert. Die IKG-Präsidentin versucht, so oft es ihre Zeit zulässt, den Ermordeten ein ehrendes Gedenken zu erweisen.

Den angesehenen Justizrat Rothschild, für sie »Opa Rothschild«, kannte Charlotte Knobloch gut. Sie sah ihn am Abend des 9. November 1938 zum letzten Mal. Verletzt, verprügelt, verhaftet für den Transport nach Dachau, erwies er dem Kollegen Fritz Neuland und seiner sechsjährigen Tochter Charlotte einen letzten Freundschaftsdienst. Er schaute weg, als er die beiden auf der Straße unter den Augenzeugen der brutalen Attacken und Gewalt der Pogromnacht entdeckte.