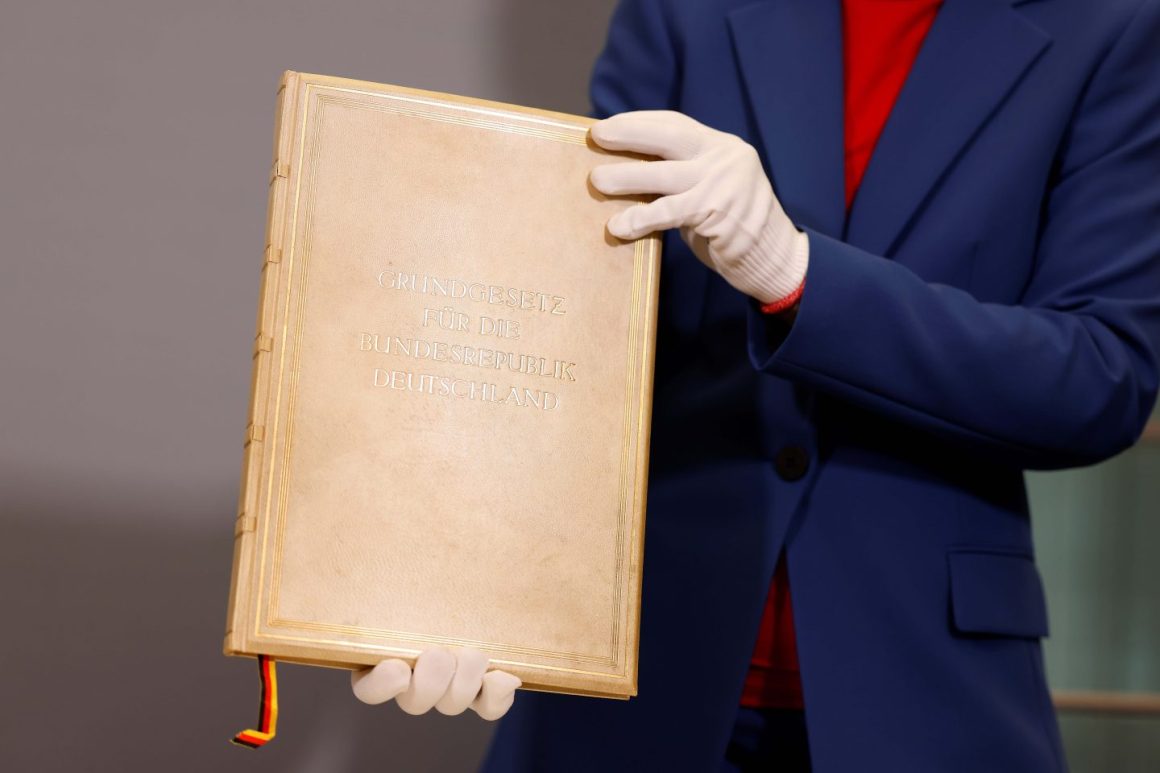

Als das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 verkündet wurde, war der Holocaust gerade einmal vier Jahre vorüber. Die Nationalsozialisten hatten rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet, Menschen gejagt und Familien auseinandergerissen.

An vorderster Stelle schützt die Verfassung die Würde des Menschen. Sie regelt noch vieles andere mehr, auf das die Nazis nichts gaben.

Eva Szepesi

Das Recht auf Leben zum Beispiel und die Gleichheit vor dem Gesetz. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« – das ist auch für Eva Szepesi einer der wichtigsten Sätze im Grundgesetz. Sie wurde 1932 als Tochter jüdischer Eltern in Budapest geboren und hat als Kind die Schoa überlebt. »Ich selbst habe erlebt, dass man mir die Würde nehmen wollte, als mir die Zöpfe in Auschwitz abgeschnitten und mir die Nummer A 26877 auf den Arm tätowiert wurde«, sagt sie.

Die Gesellschaft sollte sich einmischen, sagt Eva Szepesi.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging sie nach Frankfurt am Main. Viele Jahrzehnte schwieg sie über ihr Schicksal, entschied sich dann aber, als Zeitzeugin zum Beispiel an Schulen zu gehen. Über das, was ihr passiert ist, hat die Trägerin des Verdienstkreuzes am Bande auch im Januar eindrucksvoll im Bundestag gesprochen. Und auch darüber, wie sie die Gegenwart sieht. Anlass war die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.

Zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes sagt Szepesi jetzt: »Leider wird heutzutage die Würde des Menschen immer wieder verletzt. Daher wünsche ich mir, dass sich die Gesellschaft einmischt, um unsere so wertvolle Demokratie mit ihrem Grundgesetz zu erhalten.«

Fiszel Ajnwojner

Fiszel Ajnwojner lebte nach dem Krieg mit seinen Eltern, seinem Bruder und einer Großmutter bis 1957 im bayerischen Lager Föhrenwald. Dort kamen sogenannte Displaced Persons (DPs) vorübergehend unter, etwa jüdische Überlebende. Ajnwojners Eltern aus dem Südosten Polens war kurz nach Kriegsbeginn 1939 die Flucht in die Sowjetunion gelungen, wie er erzählt. Sie überlebten mehrere Stationen und Arbeitslager, zuletzt in Kasachstan.

Sein Vater sei der einzige Überlebende seiner Familie gewesen, sagt Ajnwojner. »Hingegen hatten einige Familienmitglieder meiner Mutter mehr Glück.« Nach der Zeit in Föhrenwald kam die Familie nach Frankfurt am Main, wo Ajnwojner heute Vorsteher der Westend-Synagoge ist.

»Das Grundgesetz als solches war meinen Eltern en détail nicht bekannt. Aber sie merkten sehr schnell, dass dies ein anderes Deutschland, eine freiheitliche Demokratie mit einer entsprechenden Rechtsprechung war«, betont er. Über allem jedoch habe der Schutz, die Garantie der Alliierten gestanden. »Meine Eltern fühlten sich zum ersten Mal in ihrem Leben frei und beschützt. Hätte es damals nicht die neue Verfassung, das Grundgesetz gegeben, wären sie auf keinen Fall hier geblieben.«

Dmitrij Belkin

1993 kam Dmitrij Belkin im Alter von 22 Jahren aus der Ukraine in das wiedervereinigte Deutschland. »Nach meiner Ankunft als ›jüdischer Kontingentflüchtling‹ habe ich das Grundgesetz nicht kennengelernt.« Vielmehr habe er sich hier lange so gefühlt, wie seine E-Mail-Adresse an einem akademischen Institut gelautet habe, sagt Belkin: als ein »Gast05«. »Als meine Familie und ich 2002 die deutsche Staatsangehörigkeit bekamen, wurde es konkreter.« Belkin betont: »Ein Konstitutionsprinzip des Grundgesetzes schätze ich – neben ›wehrhafter Demokratie‹ – besonders: die Menschenwürde.«

Heute leitet Belkin die jüdisch-muslimische »Denkfabrik Schalom Aleikum« des Zentralrats der Juden.

Heute leitet Belkin die jüdisch-muslimische »Denkfabrik Schalom Aleikum« des Zentralrats der Juden in Deutschland. Oft werde er gefragt, was in Deutschland ein klarer Fortschritt sei im Vergleich zu dem, was er in der ausgehenden Sowjetunion und in der frühen Ukraine erlebt habe. Er sei überzeugt davon, dass die im deutschen Grundgesetz »so wunderbar deklarierte Unantastbarkeit der Menschenwürde« zwar keinesfalls optimal, aber besser umgesetzt werde, als es in der früheren UdSSR der Fall gewesen sei.

Belkin gibt zu bedenken: »Der Verfassungspatriotismus allein kann nicht die Identitätsressource sein.« Wie die Menschen zu einem »neuen Wir« im postmigrantischem Deutschland kommen könnten, bleibe eine spannende Frage – »auch und nicht zuletzt aus jüdischer Perspektive«.