Besteck, eine Muschel aus dem Kaspischen Meer und einen Dolch hat Lev Ismikhanov-Leitmann mit nach Deutschland gebracht, als er 1996 aus Baku auswanderte, Elena Padva umklammert ihre Gitarre, die sie zum ersten Geburtstag, den sie in Deutschland feierte, geschenkt bekam, und Gabriela Fenyes trägt eine Kaffeetasse vom traditionsreichen Porzellanhersteller »Herend«, die ihre Mutter bei ihrem ersten Besuch in Budapest Anfang der 60er-Jahre kaufte, auf ihren beiden Händen.

Muscheln, Gitarren, Tassen, Urkunden, Fotos – sie alle stehen symbolisch für Familiengeschichten, für Tradition, für Migrationsbiografien und waren Mittelpunkt der insgesamt neun »Objekttage« des Jüdischen Museum Berlin, die zwischen 2017 und 2024 stattfanden. 130 Menschen von Anfang 20 bis Ende 90 aus Dresden, Regensburg, Berlin, Düsseldorf, Kassel, Mannheim und Hamburg haben an diesen Objekttagen teilgenommen und nicht nur aus ihrem Leben erzählt, sondern sich eben auch mit Fotos, Urkunden und sogar einem Sieb fotografieren lassen.

Aus diesen neun Tagen ist das Buch Objekttage entstanden, das vom Jüdischen Museum herausgegeben und am vergangenen Sonntag in Berlin vorgestellt wurde.

Im Vorwort schreibt Museumsdirektorin Hetty Berg: »Die entstandene Porträtreihe sowie die Objekte, die uns Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Schenkungen überließen, geben uns auch in Zukunft die Möglichkeit, wichtige Aspekte von Migration im jüdischen Kontext zu thematisieren und zu visualisieren.« Auf diese Weise könne man »jüdische Migration im öffentlichen Bewusstsein verankern – und zu Reflexion und konstruktiver Auseinandersetzung anregen.« Das Buch Objekttage lebt von den Geschichten der jungen, alten Frauen und Männer, von den intensiven Schilderungen und den direkten, einfühlsamen und minimalistischen Bildern des Berliner Fotografen Stephan Pramme, der alle 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fotografiert hat.

Die Sammlungskuratorinnen des Jüdischen Museums Berlin, Tamar Lewinsky und Theresia Ziehe, schreiben in ihrem Vorwort: »Dank Stephan Pramme ist eine Fotoserie entstanden, die den lebendigen Charakter des Projekts einfängt.«

Pramme, der seit über 20 Jahren regelmäßig für die Jüdische Allgemeine fotografiert, schaffte bei den Terminen »eine Atmosphäre, die intensive Begegnungen möglich machte«.

Ein heller Hintergrund, der Fokus ganz auf die Menschen und ihre Objekte gerichtet – so entstehen Bilder, die nach vorn blicken und trotzdem respektvoll aus der Vergangenheit erzählen. Sie berichten von Lebensmut und Kraft. Die kurzen Begleittexte in Objekttage unterstreichen die feinfühlige Direktheit der Bilder, in dem sie die Protagonisten selbst zu Wort kommen lassen. Mit dem offenen, klugen und sensiblen Blick für Menschen und deren Geschichten, ist Objekttage unverzichtbar geworden für die Darstellung jüdischen Lebens, jüdischen Überlebens.

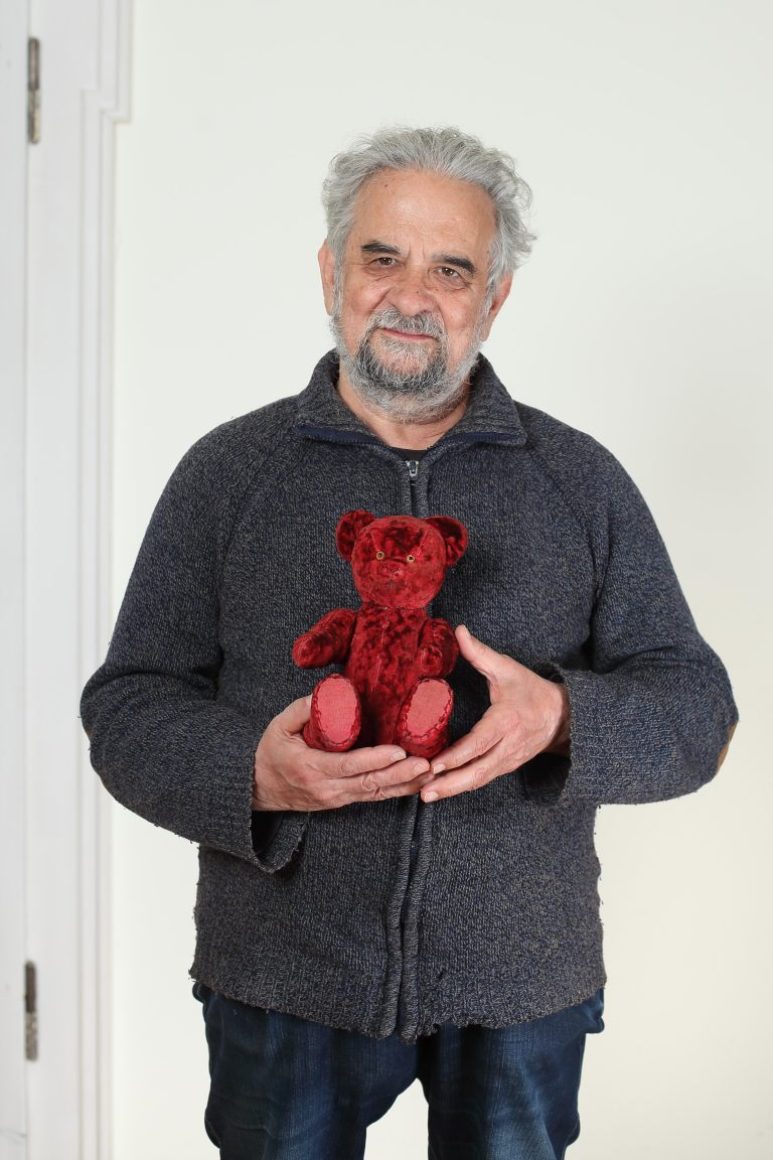

Der Teddybär – Borys Shleimovych

»Dies ist das einzige Spielzeug aus meiner Kindheit, das ich noch habe. Der Rest der Spielsachen ging an meine jüngere Schwester Schura. Ich erinnere mich vage daran, dass mein Vater sagte, der Bär sei ein Geschenk von Onkel Jascha Kostovetsky, seinem Freund von der Front. Als wir nach Deutschland fuhren, wollte ich Erinnerungen mitnehmen. Deshalb brachte ich auch einige von Vaters Werkzeugen für technische Arbeiten mit. Als meine Eltern nach Israel gingen, wurde ihr Transportcontainer ausgeraubt, dabei ist nicht viel übriggeblieben. Die Vergangenheit ist oft unwiederbringlich weg, was bleibt, sind Erinnerungen und ein Teddybär.«

Geboren 1948 in Kiew, Sowjetunion, heute Kyjiw, Ukraine, Radiomechaniker, Radiojustierer, Ingenieur-Akustiker, Tonmeister, Schriftsetzer, Kinomechaniker, IT-Systembetreuer, seit 2008 in Deutschland

Die Ketubba meiner Großeltern – Selin Estroti

»Nach den Gezi-Protesten 2013 beschlossen wir, aus Istanbul auszuwandern. 2018 zogen wir schließlich nach der Geburt unseres Kindes nach Berlin um. Weil unsere sefardischen Vorfahren ursprünglich von der Iberischen Halbinsel stammen, konnten wir einen europäischen Pass beantragen. Das machte unseren Umzug nach Berlin recht unkompliziert. Ich brachte einige bedeutende Gegenstände mit, darunter die Ketubba meiner Großeltern aus dem Jahr 1952. Mich faszinieren die Schrift und der Druck, da ich als Grafikdesignerin mit Printmedien arbeite. Die Ketubba hängt bei mir an der Wand. Bei meiner eigenen Hochzeit war ich frustriert, weil ich die Ketubba in der Synagoge nicht unterschreiben durfte, sondern nur mein Mann. Schade, dass sich seit 1952 nichts geändert hat. Mit dem Objekt ist auch eine besondere Anekdote verbunden: darauf ist vermerkt, dass die Familie meiner Großmutterder meines Großvaters 1.500 türkische Lira gab. Solche Zahlungen waren Tradition, aber vor allem symbolisch – aufgrund der wirtschaftlichen Lage wurde das Geld später zurückgegeben..«

Geboren 1982 in Istanbul, Türkei, Grafikdesignerin, seit 2018 in Deutschland

Ein Symbol für den Übergang – Vera Primakova

»Es gab wohl verschiedene Gründe, die uns zur Ausreise nach Deutschland bewogen haben. Der allerwichtigste Grund aber war die hohe Kriminalitätsrate in unserer Stadt. Diese Angst vor Gewalt, Vergewaltigung, Kidnapping, die Angst um unsere Tochter. Auch gab es immer Antisemitismus. Ich bekam zum Beispiel eine Promotionsstelle nicht, weil meine Nationalität im Personalausweis mit ›Jüdisch‹ vermerkt war. Diese Tasche bewahre ich als Symbol für den Übergang auf – pro Person durften wir eine Tasche dieser Größe mitnehmen. Paradox ist: Nichts von dem, was wir in dieser Tasche mitgebracht hatten, konnten wir hier verwenden. Besteck und Kochtöpfe, die wir darin transportierten, bekamen wir hundertfach im Wohnheim, in genau solchen Taschen stellte man sie vor unser Fenster. In Deutschland bin ich meinen jüdischen Wurzeln viel näher gekommen. Auch paradox. Überhaupt ist das Leben hier voller Paradoxa. Aber das ist wohl für Juden auf der ganzen Welt so.«

Geboren 1949 in Troizk (Tscheljabinsk), Sowjetunion, heute Russland, Dozentin für szenische Sprache, seit 1998 in Deutschland

Ein Haussegen aus Marokko – Mimon Benizri

»Ich stamme aus Marokko. Mit 16 Jahren entschied ich mich aufgrund der politischen Lage, nach Israel zu ziehen. Meine Eltern blieben bis zum Ende ihres Lebens in Marokko, und auch meine Schwester, die ich oft besuche, wohnt immer noch in Fès. In Israel leistete ich meinen Militärdienst ab und arbeitete im Kibbuz Bachan. Dort lernte ich meine Frau kennen, die mit Aktion Sühnezeichen nach Israel gekommen war. 1965 zog ich zu ihr nach Deutschland. Die erste Zeit in Deutschland war herausfordernd. Die Sprache, die Kultur und das Zwischenmenschliche waren völlig anders als das, was ich gewohnt war. Später fand ich eine gute Arbeit und bin mittlerweile mit meinem Leben hier zufrieden. Diese Stickerei hat mich von Marokko bis nach Deutschland begleitet. Der Rahmen und die Stickerei selbst wurden im Auftrag meiner Familie angefertigt. Der Segensspruch bedeutet ›Gesegnet bist du bei deinem Kommen und gesegnet bist du bei deinem Gehen‹ und ist typisch für marokkanische Häuser. Die Stickerei hängt bei uns zu Hause und dient zur Begrüßung der Gäste.«

Geboren 1942 in Fès, Marokko, Feinmechaniker und Instrumentenoptiker, seit 1966 in Deutschland

Objekte aus dem Elternhaus – Julia Kovtun

»Als ich zwölf war, kam ich mit meiner Familie von Kiew nach Deutschland. Die erste Zeit im Flüchtlingsheim in einem kleinen Dorf in Rhein-Mosel war sehr schwierig für mich. Ich las nur russische Bücher und führte mein Tagebuch auf Russisch. Mit 18 Jahren war ich aber eine ganz normale deutsche junge Frau. Mit dem Älterwerden interessierte ich mich mehr für die Ukraine und meine Wurzeln, verbrachte 2014 sechs Wochen dort und trat nach dem Ausbruch des Kriegs 2022 mit meinen früheren Klassenkameraden in Kontakt, um sie zu unterstützen. Vor ein paar Jahren habe ich dieses Opernglas aus meinem Elternhaus geholt, auf dessen Etui die Aufschrift Kiew zu lesen ist. Es gefällt mir sehr gut und ich benutze es immer im Theater. Das Küchensieb haben meine Eltern mir mitgegeben, als ich auszog. Beide Objekte hat meine Familie in den 90er-Jahren nach Deutschland mitgebracht.«

Geboren 1980 in Kiew, Sowjetunion, heute Kyjiw, Ukraine, Kunsttherapeutin und Künstlerin, seit 1992 in Deutschland

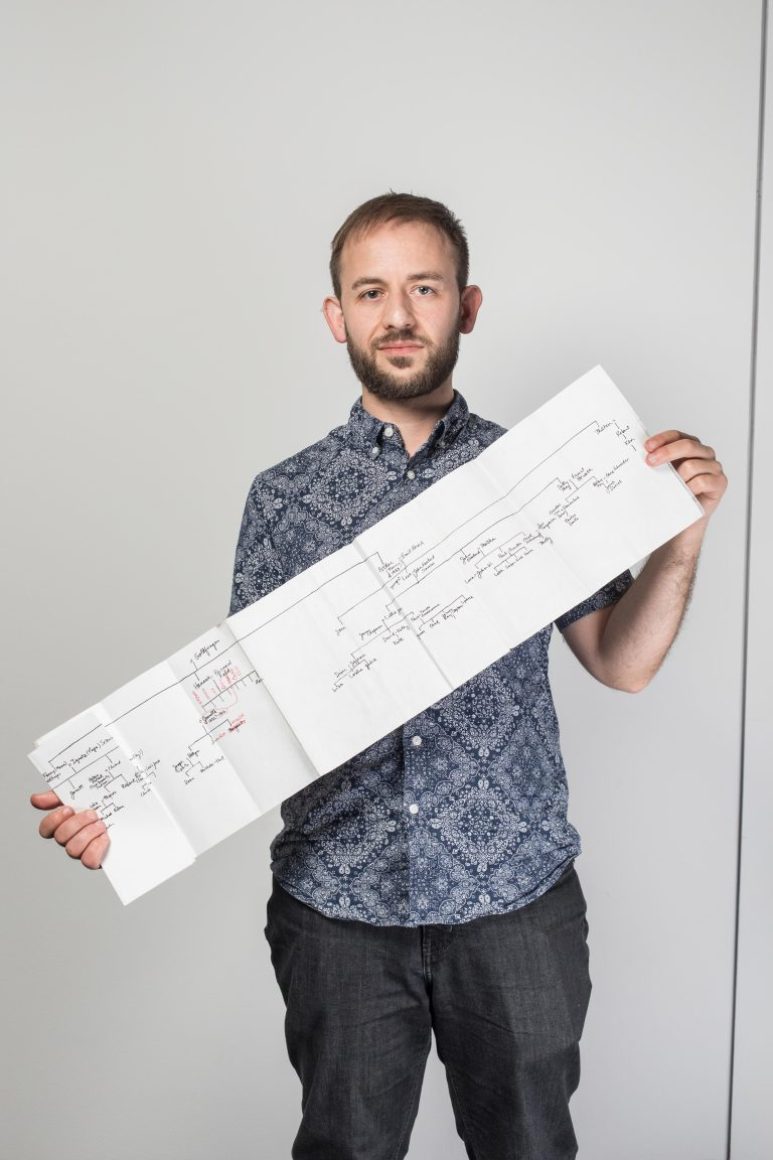

Suche nach der Vergangenheit – Jake Schneider

»Ich kam 2012 nach Deutschland, um ein Buch mit Gedichten zu übersetzen. Was als kurzfristiges Projekt begann, entwickelte sich zu einer dauerhaften Entscheidung, in Europa zu bleiben. Ich habe einen Stammbaum und ein Buch mit der Geschichte meiner Familie mitgebracht. Ein entfernter Cousin, Paul Klein, arbeitete viele Jahre daran und veröffentlichte es 1994. Es verzeichnet alle Nachfahren meines Ururururgroßvaters Leeb Korach, der 1782 geboren wurde und in der heutigen Slowakei lebte. Für mich steht das Buch nicht nur für meine eigene Verbindung zur europäischen Familiengeschichte und zu kulturellem Erbe, sondern auch für die Suche meiner Mutter nach ihrer Vergangenheit. Obwohl sie aus halachischer Sicht jüdisch war, wuchs sie ohne jüdische Traditionen auf. Sie wurde in ihrer Jugend sogar getauft. Erst vor der Heirat mit meinem ebenfalls jüdischen Vater beschäftigte sie sich stärker mit ihrem Jüdischsein – und wurde in meiner Kindheit ultraorthodox. Das Buch hilft mir dabei, die damalige Auseinandersetzung meiner Mutter mit ihrem Erbe zu verstehen, die so ganz anders ist, als meine heutige Auseinandersetzung mit der Sprache unserer Vorfahren.«

Geboren 1988 in Hackensack, New Jersey, USA, Übersetzer, Jiddisch-Aktivist, seit 2012 in Deutschland

Jüdisches Museum Berlin (Hrsg.): »Objekttage – Erinnerungsstücke und Migrationsgeschichten. Porträts in Deutschland lebender Jüdinnen und Juden«, Stiftung Jüdisches Museum Berlin 2025