Wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und schon damit mehr als andere unmessbares Leiden der Menschheit verschuldet: Deutsche haben in frevlerischem Aufstand gegen Gott Millionen von Juden umgebracht.» Mit diesen Worten begann der Aufruf, den Präses Lothar Kreyssig am 30. April 1958 auf der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands in Berlin-Spandau verlas. Dann folgte der wohl wichtigste Satz im Gründungsdokument der «Aktion Sühnezeichen», weil er jeden Einzelnen ansprach: «Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, der hat nicht genug getan, es zu verhindern.»

Kreyssig selbst hatte durchaus einiges gewagt, um die Verbrechen der Nationalsozialisten zu verhindern. Als deutschnational gesonnener Richter hatte der überzeugte Christ Hitler zunächst begrüßt, doch als der Vormundschaftsrichter von der Tötung geistig Behinderter im Rahmen der «Euthanasie» erfuhr, rebellierte sein Gewissen. Er zeigte die Verantwortlichen wegen Mordes an. Er wurde nicht verhaftet, aber in den Ruhestand versetzt, verhindern konnte er die Morde nicht.

1962 schüttelten viele Kibbuzniks über die Motivation der Sühnezeichler den Kopf.

Umso wichtiger war es Kreyssig, nach Krieg und Schoa ein Zeichen zu setzen – in einer Zeit, in der viele Deutsche von der eigenen Verstrickung in den Nationalsozialismus noch immer nichts wissen wollten. Wir bitten «die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun; ein Dorf, eine Siedlung, eine Kirche, ein Krankenhaus oder was sie sonst Gemeinnütziges wollen, als Versöhnungszeichen zu errichten», hieß es in dem Aufruf, und weiter: «Lasst uns mit Polen, Russland und Israel beginnen, denen wir wohl am meisten wehgetan haben.»

vorbehalte Zwei Drittel der Synodalen unterschrieben den Aufruf schließlich, doch die Regierungen der genannten Länder zeigten zunächst wenig Interesse, und so reisten die ersten Freiwilligengruppen 1959 nach Holland und Norwegen, wo sie Ferienunterkünfte und ein Kinderheim errichteten – die Männer als Handwerker, die Frauen waren für das Kochen und Waschen zuständig. Wenig später folgten die ersten Einsätze in Großbritannien, wo die Freiwilligen symbolträchtig die von der Wehrmacht zerstörte Kathedrale von Coventry zu einem Begegnungszentrum umbauten.

Der Tatendrang der jungen Deutschen war groß, der Empfang dagegen manchmal eher kühl. «Kühn sind wir ausgezogen und wollten Versöhnung praktizieren», schrieb einer der ersten Norwegen-Freiwilligen in einem Brief, «und was finden wir hier? Die ruhige abwartende Haltung der Norweger, hinter der wir die Frage spüren: Meint ihr’s auch ehrlich? Oder betreibt ihr genauso uniformierte Versöhnung, wir ihr uns uniformiert überfallen habt?»

Auch in Israel waren die Vorbehalte groß. Doch schon 1962, drei Jahre vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland, reiste die erste Gruppe Sühnezeichen-Freiwilliger in die Wüste Negev, um dort in einem Kibbuz auf den Feldern zu arbeiten. Die Vollversammlung des Gemeinschaftsdorfes hatte sich dafür entschieden, den jungen Deutschen eine Chance zu geben, auch wenn viele der Kibbuzniks über die Motivation der «Sühnezeichler» den Kopf schüttelten.

«›Ihr seid die verkehrten Leute‹», erinnerte sich der Leiter der Gruppe, Johannes Müller, an die Reaktion eines Kibbuz-Mitgliedes auf die Tatsache, dass die Freiwilligen alle erst Ende des Krieges geboren waren. «Bei uns Juden heißt es, jeder muss für seine Sache geradestehen, für seine Schuld. Diese Jungs und Mädchen können ja gar nicht schuldig sein.»

grundgedanke Nicht schuldig, aber in der Nachfolge der Täter und Mitläufer: Das war der Grundgedanke des Freiwilligendienstes von Aktion Sühnezeichen – und er verfehlte seine Wirkung nicht. «Die Tatsache, dass hier junge Leute stehen, die die Vergangenheit nicht verleugnen und bereit sind, sie durch die Tat zu bewältigen», formulierte es der ehemalige Leiter des Jerusalemer Leo Baeck-Instituts, Joseph Walk, Mitte der 80er-Jahre, «hat dazu beigetragen, dass wir an ein anderes Deutschland glauben.»

Dabei war die «Vergangenheitsbewältigung» für die Freiwilligen gar nicht der zentrale Motor ihres Engagements. Für die meisten stand die Abenteuerlust im Vordergrund – und die Möglichkeit, im Ausland etwas Sinnvolles zu tun. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte kam quasi durch die Hintertür. «Ich bin als kritischer junger Internationalist nach Israel gegangen und als Deutscher zurückgekommen», fasst der ehemalige Leiter des Sozialamts in Berlin-Kreuzberg, Günther Wahrheit, seinen Sühnezeichen-Einsatz 1965 zusammen. Wahrheit war damals 19 Jahre alt und half in einem Kibbuz bei der Bananen- und Zitronenernte. Die Gespräche mit den Kibbuzniks sind ihm noch gut in Erinnerung. «Viele haben auf Jiddisch gesagt: ›Ach, meine ganze Mischpoke ist kaputt‹, also die ganze Familie, aber das haben sie nicht unfreundlich gesagt. Es gab keinerlei Feindseligkeit, das war besonders beschämend.»

Der Name der Organisation war von Anfang an umstritten.

Doch Scham und Sühne sind unterschiedliche Dinge, und so war der Name «Sühnezeichen» von Anfang an umstritten. «Mit dem Begriff hatte ich schon damals meine Probleme», räumt Wahrheit ein, «aber das Sympathische war, dass diese christliche Organisation nicht nur salbungsvoll geredet, sondern vernünftige Sachen gemacht hat.»

randgruppen Mit dem Bau der Mauer ging Sühnezeichen in Ost und West getrennte Wege. In der DDR wurde die Arbeit der Organisation nicht unterstützt, als «antifaschistischer Staat» gab es schließlich keinen Grund zur Sühne. Und so reisten die Freiwilligen als Touristen nach Osteuropa, um dort in Sommerlagern jüdische Friedhöfe und ehemalige Konzentrationslager vor dem Verfall zu bewahren. Die Freiwilligen aus der Bundesrepublik reisten weiterhin für langfristige Einsätze ins westliche Ausland. Neben Bauprojekten unterstützten sie bald auch schon soziale Projekte: mit Kindern, Alten, Behinderten und gesellschaftlichen Randgruppen.

Zehn Jahre nach der Gründung von Aktion Sühnezeichen waren die Freiwilligen keine jungen Handwerker mehr. Zunehmend meldeten sich Gymnasiasten für den Freiwilligendienst. Und noch etwas änderte sich im Westen: der Name. Im Kontext der Friedens- und Studentenbewegung wurde Aktion Sühnezeichen 1968 um den Zusatz «Friedensdienste» ergänzt und nannte sich fortan kurz ASF. Das klang nicht nur attraktiver als «Sühnezeichen» – es machte auch ein verändertes Selbstverständnis deutlich: nicht nur zurückschauen, sondern für den Frieden in der Welt eintreten – immer aufseiten der Unterdrückten.

Viele Israel-Freiwillige legten Wert darauf, auch mit der arabischen Minderheit im Land zu arbeiten und sich bei Reisen durch das Westjordanland über die Situation in den besetzten Gebieten zu informieren. An der grundsätzlichen Sympathie mit den Palästinensern änderte sich auch kaum etwas, als 1978 zwei Freiwillige von ASF in Nablus bei einem Anschlag auf ihren Reisebus ums Leben kamen. Auf der israelischen Seite wurde diese Sympathie mit großer Skepsis betrachtet. Immer wieder stand die Frage im Raum: «Für wen seid ihr eigentlich hier: für uns Juden oder für die Palästinenser?» Sie führte schließlich zu der Entscheidung von ASF, sich nicht mehr für rein arabische Projekte in Israel zu engagieren.

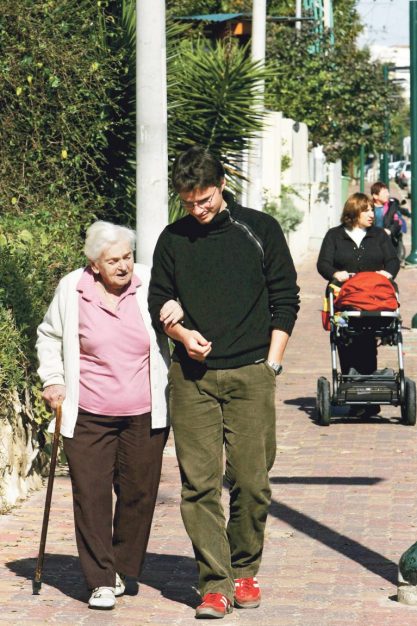

differenzen Um gleichzeitig Sühnezeichen und Friedensdienst zu sein – seit 1991 ist die Organisation wieder vereint –, arbeiten die rund 160 Freiwilligen, die jedes Jahr für zwölf Monate in eines der 13 Einsatzländer gehen, meist in jeweils zwei Projekten: zum einen mit Überlebenden des Holocaust oder ehemaligen Zwangsarbeitern, zum anderen im sozialen Bereich, oft mit benachteiligten Kindern oder Angehörigen diskriminierter Minderheiten. Zu diesem Einsatz für die Rechte von Minderheiten gehört auch der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, dem sich Sühnezeichen in den letzten Jahren verschrieben hat.

Doch dieser Kampf wirft eine Frage auf, über die bei ASF lieber geschwiegen wird: Die Migrationsgesellschaft, für die die Organisation in Deutschland eintritt, wird nicht nur von vielen Deutschen skeptisch gesehen, sondern auch von vielen der Einsatzländer. Gerade die Länder, denen «wir wohl am meisten wehgetan haben», Polen, Russland und Israel, stehen der Zuwanderung von Migranten und Flüchtlingen vor allem aus muslimischen Ländern zurückhaltend bis klar ablehnend gegenüber.

Dass es trotz mancher politischer Differenzen nicht zum Bruch kommt, hat viel damit zu tun, dass die jungen Deutschen nicht als Besserwisser kommen. Sie kommen vor allem, um zu helfen und zuzuhören. In den Vorbereitungskursen spielt Kultursensibilität eine wichtige Rolle, und auch die Tatsache, dass die Freiwilligen Sprachkurse in der jeweiligen Landessprache erhalten, lässt sie anders in ihr Einsatzland eintauchen, als es Touristen und oft auch Journalisten möglich ist.

erfahrungen Diese ungewöhnlich intensiven Einblicke in eine fremde Gesellschaft machen Aktion Sühnezeichen Friedensdienste auch heute noch für viele junge Deutsche attraktiv, zum Beispiel für Eva Kell. Die 22-jährige Studentin war vor drei Jahren mit ASF in Tschechien. Wie die meisten Freiwilligen hatte sie das Abitur hinter sich, wollte erst einmal raus und etwas Sinnvolles tun.

Von Tschechien wusste sie kaum etwas, aber als ihr Sühnezeichen die drittgrößte Stadt des Landes, Ostrava, als Einsatzort vorschlug, sagte sie zu. Ein Jahr lang hat sie dort in einem Jugendklub gearbeitet und ehemalige Zwangsarbeiter, die unter der deutschen Besatzung gelitten haben, besucht. Mal hat sie mit ihnen Kuchen gebacken, mal hat sie sie in die Bibliothek begleitet. «Man lernt sich als Menschen kennen», betont Eva, «und nicht als ›Ich bin die junge Deutsche, und ihr seid die Zwangsarbeiter‹.»

Dass ihre Arbeit auch heute noch einen Bezug zur Geschichte des Nationalsozialismus hat, wurde ihr eigentlich erst nach ihrem Aufenthalt in Ostrava bewusst – als sie anfing, die Geschichten der Zwangsarbeiter mit denen ihrer Großeltern zu vergleichen. Und noch etwas hat sich durch ihre Erfahrung mit Sühnezeichen geändert. «Hingefahren bin ich mit der Vorstellung, dass ich den anderen viel gebe», sagt sie, «doch im Laufe des Jahres habe ich gemerkt, wie viel ich eigentlich bekomme.»

www.asf-ev.de