»Rafi, Judenbub« – allein schon der Titel ließ erahnen, dass es bei dem Gespräch zwischen Rafael Seligmann und Christian Ude im Hubert-Burda-Saal des Gemeindezentrums nicht um listige Lausbuben-Geschichten aus den 50er- und 60er-Jahren an der Isar ging. Denn »Judenbub« war und ist keine freundliche Bezeichnung, sie grenzt aus.

In dem nunmehr jüngsten Band seiner familiengeschichtlichen Trilogie erzählt der in Tel Aviv geborene Seligmann von der Rückkehr seiner Familie nach Deutschland 1957 und wie es ihm dabei als Zehnjähriger und auf seinem weiteren Lebensweg erging.

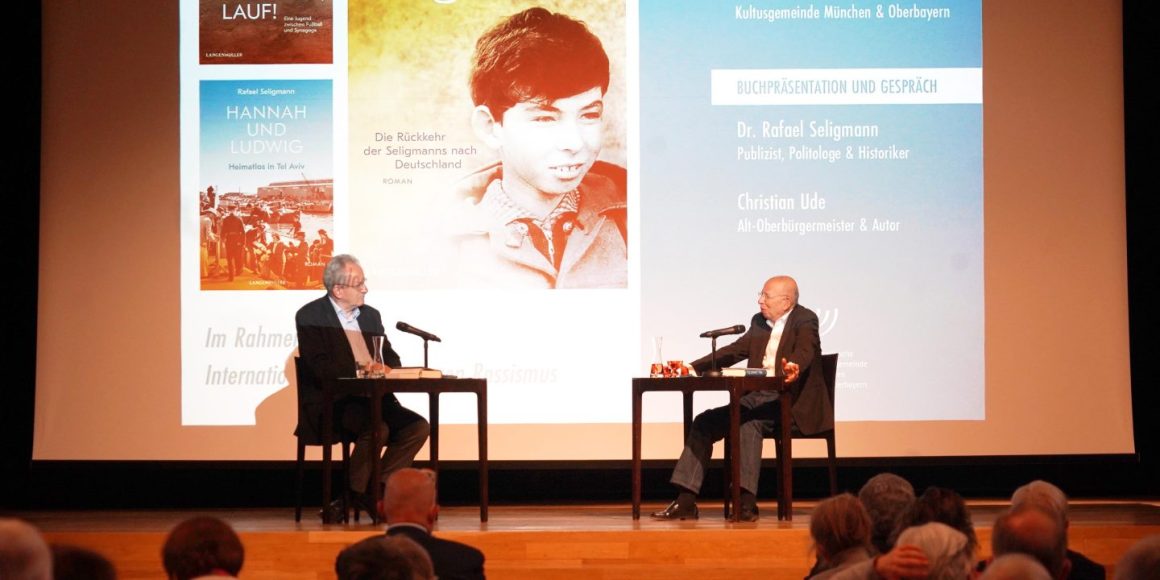

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, zeigte sich in ihrer Begrüßungsrede erfreut darüber, dass an diesem Tag die zweite Präsenzveranstaltung nach fast vier Monaten coronabedingter Pause stattfand. Sie dankte dem Team des Kulturzentrums um Ellen Presser für alles, was es in dieser herausfordernden Zeit geleistet hat.

geschichtsschreibung Bei der Buchvorstellung war der IKG-Präsidentin vor allem der Hinweis auf einen Punkt besonders wichtig: »Jüdische Geschichtsschreibung war immer auch eine Behandlung der Gegenwart«, betonte sie. »Wenn das jüdische Volk den Blick zurück richtet, dann denkt es dabei immer auch voraus.«

Der Blick führt zwangsläufig in die Gegenwart – mit der Realität des von Russland geführten Angriffskrieges gegen die Ukraine

So führt dieser Blick zwangsläufig in die Gegenwart – mit der Realität des von Russland geführten Angriffskrieges gegen die Ukraine, den Bildern von zerbombten Städten und vieler Flüchtlinge in Deutschland. Hilfe lautet das Gebot der Stunde. Die Bilderschleife mit erschütternden Aufnahmen aus dem Kriegsgebiet, die während Knoblochs Ansprache an die Bühnenwand im Burda-Saal projiziert wurden, verlieh ihren Worten noch mehr Gewicht, rüttelte auf.

Der Hinweis auf die mit dem Spendenkonto bedruckten Zettel, die auf den Besucherstühlen lagen, unterstrich die Aufforderung an jeden Einzelnen, jegliche mögliche Hilfe zu leisten.

Als Rafael Seligmann mit seiner Familie nach Deutschland kam, gerade einmal ein gutes Jahrzehnt nach dem Ende des Holocaust, wäre es niemandem in den Sinn gekommen, von Deutschland als einer jüdischen Heimat zu sprechen. Heute ist das anders – nicht zuletzt aktuell suchen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hier Schutz und manchmal sogar ein neues Zuhause.

podium Doch zurück in die zweite Hälfte der 50er-Jahre. Mit Rafael Seligmann und Christian Ude saßen zwei Gleichaltrige auf dem Podium, beide sind Jahrgang 1947. Beide gingen in München zur Schule – und sprachen doch von ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Der »Judenbub« spürte, dass er als etwas anderes angesehen wurde. Christian Ude hingegen hatte diesen Begriff an seiner Schule nie gehört.

Gleichwohl waren auch Udes Lehrer vorsichtig mit ihrer Wortwahl gewesen. Das Wort »Jude« wurde »auf Teufel komm raus«, wie Ude berichtete, vermieden. Jüdische Schüler wurden als solche »mosaischen Glaubens« bezeichnet.«

Im Jahr 1967 – er war damals schulpolitischer Reporter bei der »Süddeutschen Zeitung« – startete Ude eine Umfrage an Münchner Gymnasien, in welcher Form die Zeit des Nationalsozialismus behandelt wurde. Das Ergebnis: Die Frage des Wie hing von den jeweiligen Lehrern ab. Manche kamen im Unterrichtsstoff nie über die Bismarckzeit hinaus, andere, vor allem jüngere Pädagogen, näherten sich den Fragen des 20. Jahrhunderts.

unterschiede Von Unterschieden berichtete auch Seligmann. Die gab es schon an den einzelnen Schulen – allein, was beispielsweise die Erziehungsmethoden an der Klenzeschule oder der Grundschule an der Herrnstraße betraf, erlebte er große Kontraste, bis hin zum Gebrauch des damals noch durchaus üblichen »Tatzenstocks«. Erst am Münchenkolleg, an dem er später sein Abitur machte, fühlte er sich besser.

Rafael Seligmann hat gelernt, genau hinzusehen, ob sich Wort und Tat entsprechen.

Das Münchenkolleg gehört zu den Einrichtungen des sogenannten zweiten Bildungswegs, für die sich der langjährige Stadtschulrat Anton Fingerle erfolgreich eingesetzt hatte. Dessen Leistungen wollte auch der spätere Münchner Oberbürgermeister nicht unerwähnt lassen: Er war an der Gründung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit beteiligt. Für die Entwicklung der Stadt zu einem Miteinander gerade der Jugend hatte sich Fingerle mit dem Internationalen Lehrer- und Schüleraustausch eingesetzt. Ein Ziel hierbei war auch Israel. Zudem gründete er den Kreisjugendring München-Stadt.

Diese Erfolgsgeschichten waren aber nur eine Seite des Lebens in der deutschen Gesellschaft. Rafael Seligmann hat im Lauf der Jahre gelernt, genau hinzusehen, wie sehr Wort und Tat einander entsprechen – oder auch nicht. Die Geschichte seiner zunächst mit seltsamen Ausreden verhinderten Magisterarbeit haben ihn nur noch hellhöriger werden lassen. Sätzen wie »Das war nicht so gemeint« steht er besonders kritisch gegenüber.

luftbrücke Eines der Beispiele, die ihm in Erinnerung bleiben, ist das Verbot einer Luftbrücke von Ramstein nach Israel nach dem Überfall auf den jüdischen Staat zu Jom Kippur 1973. Dass dieses Verbot ausgerechnet von dem von Seligmanns Generation so hochgeschätzten Kanzler Willy Brandt ausging, brachte ihn zu noch genauerem Hinsehen.

Ude sprach von einer Zeitenwende in der Moral heute. Seligmann stellte die Frage, was heute passiere – nicht zuletzt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Er mahnte: »Wenn ein Volk nicht bereit ist, aus seiner Geschichte zu lernen, passiert diese wieder.«

Rafael Seligmann: »Rafi, Judenbub. Die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland«. Langen Müller, München 2022, 400 S., 25 €