Durch meinen Alltag weht Philosophie. Man könnte auch sagen, in meinen Alltag ist Philosophie eingezogen. Das hat damit zu tun, dass ich an Philosophie als Lebenshilfe glaube. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Philosophie dazu beitragen kann, mit Problemen und Herausforderungen des Lebens besser fertig zu werden.

Die Zahl der Menschen, die ihr Heil in der Religion finden, geht zurück; stattdessen unterziehen sich immer mehr einer Psychotherapie. Das hat sicher oft seine Berechtigung. Aber ich finde, dass auch Philosophie wie eine Therapie sein kann. Deshalb will ich sie der breiten Öffentlichkeit nahebringen. Die Zeit dafür ist nicht schlecht. Allerorten machen junge Philosophen auf sich aufmerksam. In Deutschland ist die Philosophie gerade dabei, populär zu werden. In England, wo ich zwischen meinem zehnten und 18. Lebensjahr lebte, ist das überhaupt nichts Neues. Es gibt da über 2000 Philosophieklubs!

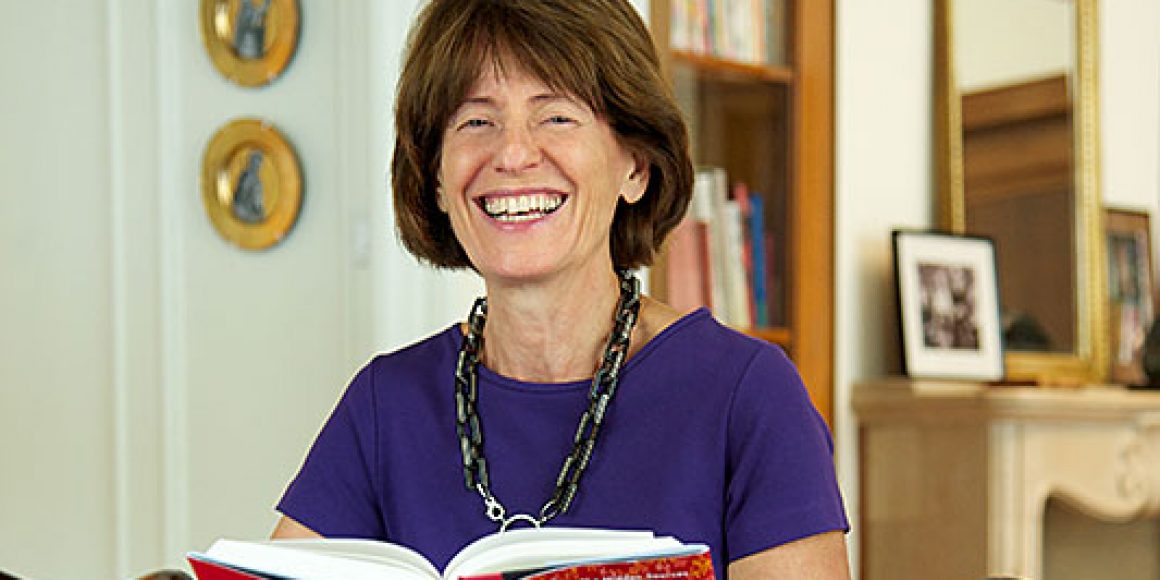

Gastgeberin Seit 40 Jahren bin ich in München zu Hause, und vor etwa acht Jahren habe ich es an der Zeit gefunden, auch hier einen »philosophischen Salon« zu gründen. Ich lade dazu Referenten, Freunde und Bekannte in unser Haus ein. Anfänglich waren wir ein kleiner Kreis. Mittlerweile sind wir an die 50 Personen. Wir reden und denken und wollen gar nicht mehr damit aufhören. Um einen Schlusspunkt zu setzen, serviere ich einen Nachtisch. Ich bewirte schrecklich gerne, das liegt mir im Blut.

Dieser Salon hat mir jedenfalls Lust gemacht auf mehr, und deshalb sind wir, zwei Philosophinnen und ich, Anfang des Jahres an die Öffentlichkeit gegangen. Jetzt gibt es in einer Bar in der Innenstadt eine Veranstaltungsreihe namens »Street Philosophy«. Wir verlangen da zwar Eintritt, aber ansonsten kann jeder, der möchte, mitmachen. Das nächste Mal wird es ums Thema »Wahrheit« gehen. Diese Veranstaltungen am Abend müssen natürlich gut vorbereitet werden, dafür nutze ich vor allem die Vormittage.

Porridge Gegen halb sieben stehe ich auf. Mein Mann macht seinen Sport und seine Meditation, dann frühstücken wir zusammen. Ein gemeinsames Frühstück ist uns schon immer sehr wichtig. Das haben wir aus England mitgebracht und es auch so gehandhabt, als mein Sohn und meine Tochter noch im Haus waren. Für mich gibt es Porridge aus glutenfreiem Getreide, angerührt mit Wasser. Wenn das meine Mutter hören würde, es würde sie schütteln, da bin ich mir sicher.

Meine Mutter hat sich mit den britischen Essgewohnheiten nie richtig anfreunden können, während ich als junges Mädchen nichts lieber sein wollte als »very British«. Ich bin deshalb mitunter sogar nicht mal davor zurückgeschreckt, zum Frühstück geräucherten Fisch zu essen. Meine Eltern staunten. An ihnen haftete noch ganz die k.u.k. Zeit, besonders meine Mutter hat immer den Kaffeehäusern und den dicken Daunenbetten hinterhergetrauert, wie sie in Budapest üblich waren.

Ich wurde 1947 in Budapest geboren. Nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands 1956 haben wir das Land verlassen und sind über Wien nach London gegangen. Mein Vater, Pàl von Tarcsay – er gehörte der ungarischen Widerstandsbewegung an –, hatte unsere Wohnung mit Tausenden Büchern und vielen Antiquitäten dem Staat übergeben, und dafür haben wir dann ganz offiziell Pässe bekommen. Weil wir Verwandtschaft in England hatten – zwei Onkel, die dort eine Papierwarenfabrik aufgebaut hatten –, ging alles recht reibungslos und schnell; und auf einmal waren wir in London.

Erst in England habe ich bewusst wahrgenommen, dass meine Mutter – sie hieß mit Mädchennamen Rozsa Herz – Jüdin war. In London haben sich meine Eltern endlich frei gefühlt. Sie konnten nicht glauben, dass man hier keine meterhohen, dicken Mauern zwischen den Gärten hatte, sondern nur niedrige, hübsche Hecken. Niemand hat damals in London sein Auto abgesperrt.

An mir als Kind ist die ganze Auswanderungsaufregung vorbeigegangen. Für mich war es ganz einfach ein Abenteuer, in ein anderes Land umzuziehen. Meine Eltern haben meine kindliche Seele sehr geschützt. Sie leben beide nicht mehr, aber bis heute sind sie für mich starke Vorbilder, jeder auf seine Art – das ist manchmal fast belastend.

k.u.k. Es dauerte lange, bis die beiden Englisch gelernt hatten. Dafür gab es relativ schnell einen ungarischen, sehr geselligen Kreis, mit dem man sich regelmäßig getroffen hat. Es waren alte Freunde, und ich glaube, dass außer meinem Vater alle Juden waren, wenn auch nicht praktizierend. Man wollte sein Judentum nicht nach außen kehren, denn auch in England gab es in den 50er-, 60er-Jahren Antisemitismus, zumindest unterschwellig. Man traf sich also, spielte Bridge und fuhr Backwaren auf wie zu k.u.k. Zeiten. Meine Mutter war eine begnadete Zuckerbäckerin. Sie konnte an einem Kuchen im Schaufenster vorbeigehen und ihn zu Hause nachbacken.

Dass wir jemals in eine Synagoge gegangen wären, daran erinnere ich mich nicht. Wir haben auch keine Feiertage gefeiert, in England nicht und in Ungarn erst recht nicht. Aber jetzt kommt mir wieder etwas in den Sinn: Da gab es in Budapest eine Freundin, von der ich erst später erfahren habe, dass sie Jüdin war.

Ihre Eltern haben in aller Vorsicht die Feiertage begangen, und da war ich immer eingeladen mitzufeiern, und ich fand das ganz toll und aufregend: das Essen und alles, was sie da taten. Aber was da gefeiert wurde, davon hatte ich keine Ahnung. Ich war katholisch erzogen worden, was in Ungarn damals auch nicht gern gesehen war, bin sogar zur Erstkommunion gegangen, aber dass da bei dieser Familie Feste einer anderen Religion gefeiert wurden, dessen war ich mir überhaupt nicht bewusst.

Atheistin Heute würde ich mich als

Atheistin bezeichnen. Aus der Kirche bin ich längst ausgetreten, obwohl ich mich immer gerne, wenn ich irgendwo bin, in Kirchen setze und die Architektur, die Kunst, den Raum auf mich wirken lasse. Ich kann aber, will und darf auch nicht sagen, dass ich mich als Jüdin fühle, dafür weiß ich darüber zu wenig, obwohl ich viel zum Judentum gelesen habe.

Doch die k.u.k. Tradition, in der ja einiges Jüdische steckt, ist ein großer Teil von mir, und meine Kinder habe ich von Anfang an wissen lassen, dass sie auch jüdisch sind. Das war mir sehr wichtig. Mein Mann sieht das nicht anders.

Wir sind seit 45 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben wir uns in Genf, wo ich als Simultandolmetscherin in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch ausgebildet wurde. Wir führen eine wunderbare Ehe, auch wenn wir in uns in einem Punkt grundsätzlich unterscheiden: Ich bin ein durch und durch ordentlicher Mensch und mein Mann überhaupt nicht. Ich muss alles immer gleich aufräumen, während mein Mann sich wohlfühlt, wenn er von allem, was er braucht und mag, umgeben ist.

Ganzkörpertraining Neben den philosophischen Treffen kümmere ich mich auch noch um meine Stiftung »Kalmund for Kids«, die ich vor fünf Jahren gegründet habe und die die Bildung bedürftiger Kinder unterstützt. Mittags fahre ich häufig in die Stadt, um mich mit Leuten zu treffen. Wenn man sich direkt gegenübersitzt, lässt sich manches besser regeln. In der Stadt mache ich auch mein Bodystreet-Training, das ist ein Ganzkörpertraining mit Reizstrom. Oder ich besuche meine Enkel, drei wunderbare Jungs, drei, sieben und neun Jahre alt.

Egal wie meine Tage verlaufen, es wird Mitternacht, bis ich ins Bett gehe. Und bevor ich einschlafe, muss ich lesen – oft etwas Philosophisches.

Aufgezeichnet von Katrin Diehl