Etwas mehr Platz in der Mitte des Raumes hätte er sich schon gewünscht. Auch die relativ starren Regale, die an den gusseisernen Stützträgern angebracht sind, wollen Hans-Eberhard Berkemann nicht so ganz gefallen. »Manche Formate passen da einfach nicht rein.« Ansonsten aber ist er mit der neuen Heimstätte der Sobernheimer Stadtbücherei mehr als zufrieden.

Spirale Das Angebot ist groß. Rechts des Haupteingangs finden sich Hörspiele, davor und daneben aktuelle Schmöker, Thriller, Krimis, auch das eine oder andere Kinderbuch. In der Mitte des Raumes, dort wo sich Berkemann »mehr Platz« gewünscht hätte, dreht sich die Spirale einer Wendeltreppe in die Höhe, hoch zum zweiten Stock. Sie versperrt den Blick auf ein wichtiges Detail. An der Ostwand ist eine Nische eingelassen, die offen stehenden Flügeltüren rechts und links davon verraten, dass sie sich einst schließen ließ. Erst der zweite Blick in das Innere der neuen Stadtbibliothek verrät etwas über die Vergangenheit des Gebäudes. Einst war die Bibliothek eine Synagoge, das Zentrum einer kleinen, aber lebendigen jüdischen Gemeinde. In der Nische ruhte die Tora. Heute hängen dort ein Dutzend Schwarz-Weiß-Fotos unter der Überschrift: »Sie wurden deportiert und ermordet.«

Die jüdische Gemeinde Sobernheim existiert nicht mehr. Bis zur Schoa hatten rund 700 Jahre lang Juden in der heutigen Kurstadt gelebt. 1858 errichtete die Gemeinde aus eigenen Mitteln ihre eigene Synagoge in einem eindringlich nüchternen Stil. Nur der Davidstern in einem Oberlicht verrät den Zweck des würfelförmigen Baus, der sich allein durch seine helle Sandsteinfassade von den umliegenden, historischen Bauernhäusern unterscheidet.

Abriss Vermutlich war diese Schlichtheit der Grund, dass die Synagoge lange Zeit weit oben auf der Abrissliste von Stadtplanern stand. »Vielen Konservatoren war das wohl nicht spätgotisch und tieftraurig genug«, sagt Hans-Eberhard Berkemann. Ihm und dem von ihm gegründeten Förderverein Synagoge Bad Sobernheim ist es zu verdanken, dass es nie soweit kam.

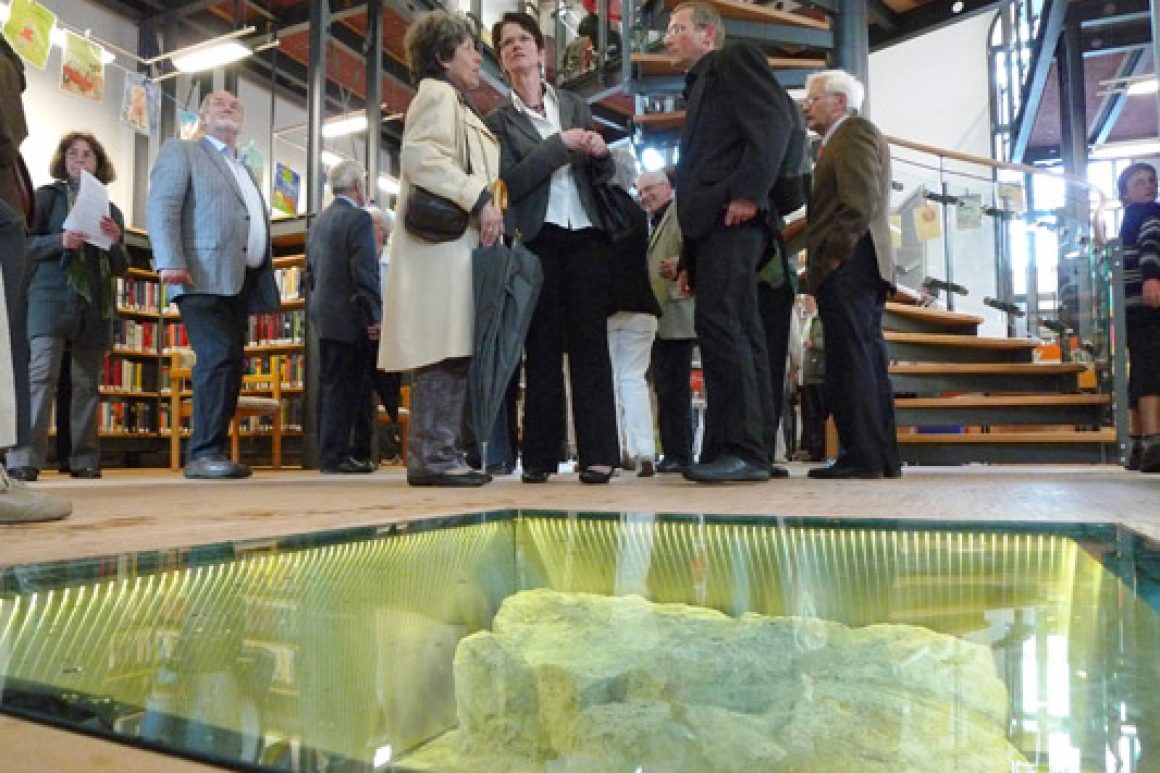

Nicht jede Stadt begeht die Eröffnung einer Bibliothek mit einem Festakt. Schon gar nicht an einem Sonntag. Die Eröffnung musste verlegt werden. Die Synagoge, die zu Hochzeiten 83 Menschen aufnehmen musste, ist für den feierlichen Anlass zu klein. Im Kaisersaal der Philippskirche haben sich 300 Gäste eingefunden, um der Wiedergeburt der »Synagoge ohne Gemeinde« beizuwohnen. Mit der Zeit solle mehr daraus werden als eine Stadtbibliothek, betont Stadtbürgermeister Felix Welke. »Ein Kulturhaus und eine Gedenkstätte, für das Leben und Leid der jüdischen Gemeinde Bad Sobernheim«, wünscht sich der CDU-Politiker. Der rheinland-pfälzische Justizminister Heinz Georg Bamberger hofft, dass mit dem »Kulturhaus Synagoge« ein »Ort der Begegnung, des Gedenkens und der Mahnung entstanden sei«.

langer Weg Berkemann fällt es zu, die Anwesenden daran zu erinnern, dass es bis dahin ein sehr langer Weg war. 1971 rückt die leer stehende Synagoge, die seit Mitte der 50er- Jahre als Lagerraum genutzt wird – erstmals in den Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Stadtplaner machen sich daran, das historische Zentrum von Sobernheim zu sanieren. Eine Entlastungsstraße soll den Verkehr umlenken. Die Synagoge steht diesen Plänen im Weg. »Ich bin der Sohn eines Pfarrers. Nach dem Krieg habe ich erlebt, wie Kirchen und Kapellen renoviert wurden«, erinnert sich Berkemann, »und ich habe mich gefragt, warum nicht auch die Synagoge?«

Zehn Jahre später veröffentlicht Berkemann einen Artikel in der Lokalpresse, in dem er für den Erhalt der Synagoge wirbt. Kurze Zeit später gründet sich der Förderverein Synagoge. Die nächsten Jahre stehen im Zeichen des Kampfes gegen viele Zweifler für die Unterschutzstellung des Gebäudes. »Um die Nutzung ging es da noch nicht«, erklärt der Vereinsvorsitzende. Erst die Begründung, dass das unprätentiöse Gebäude symbolisch für die »Emanzipation des Judentums in Preußen« stehe, überzeugt die zuständigen Denkmalschützer.

Anpassung Für Peter Waldmann, Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, zeigt sich in der sachlichen Architektur der Synagoge auch der Wunsch der damaligen Gemeinde nach Anpassung an die christlich-deutsche Mehrheitsgesellschaft. Die Hoffnungen, die mit dieser Assimilation verbunden gewesen seien, hätten sich jedoch nie erfüllt. Auch dafür stehe die Sobernheimer Synagoge. »Heute ist die Synagoge nur noch das Denkmal, ein Epitaph, für eine untergegangene Kultur.«

Bis 2005 sollte es dauern, ehe die Bauarbeiten begannen. Dem gingen etliche Diskussionen über die künftige Nutzung der Synagoge sowie langwierige Rechtsstreitigkeiten mit dem Eigentümer des Gebäudes voraus. »Wir wollten von Anfang an, dass möglichst viele Leute, zu möglichst vielen Gelegenheiten, das Gebäude betreten«, sagt Berkemann. Am Ende kristallisierte sich die Nutzung als Bibliothek heraus, zumal die beiden öffentlichen Büchereien der Stadt und der evangelischen Kirche dringend adäquatere Räume benötigten.

Immerhin, ein Zehntel der Baukosten von 700.000 Euro konnte der Förderverein selbst aufbringen, den Rest übernehmen Stadt und Land. Künftig soll das Kulturhaus auch für Konzerte, Lesungen und bei Bedarf auch für Gottesdienste genutzt werden. Die historische Tora, die den Krieg vergraben im Garten eines wohlmeinenden Sobernheimer Bürgers überstand und danach über den halben Erdball wanderte, ist inzwischen an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. »Jeder, der dieses Gebäude betritt«, erklärt Catherine Krakauer, als Sprecherin der einst in Sobernheim ansässigen jüdischen Familie Marum, »kann jetzt seinen Platz in der Geschichte erkennen«.

Auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWSt), die in Sobernheim eine Freizeit- und Bildungsstätte unterhält, möchte das Gebäude in Zukunft nutzen. Für den Vorsitzenden der ZWSt, Benjamin Bloch, eine Herzensangelegenheit, gehörte er doch zu den ersten Mitgliedern des Fördervereins. Nach 29 Jahren kommt er zu einem durchaus positiven Resümee: »Wer an das Unmögliche glaubt, schafft das Mögliche.«