Seine Eltern mussten während der Nazizeit den gelben Stern tragen und durften nicht ins Theater gehen. Jahrzehnte später erwirbt der Immobilienunternehmer Rafael Roth aus Israel für 30 Millionen Euro das Ku’damm-Karree, in dem sich das Theater und die Komödie am Ku’damm befinden – Einrichtungen, zu denen seinen Eltern einst der Zugang verwehrt war. »Das hat ihn gefreut«, sagt Jürgen Wölffer, der ehemalige Intendant des Theaters.

Allerdings führte diese Freude nicht dazu, dass Rafi Roth sich beim Berliner Senat den Bestandschutz sicherte. Spätere Investoren hatten somit freie Hand, berichtet Wölffer. Für knapp 200 Millionen Euro verkaufte Rafi Roth, der vor fünf Jahren starb, im Jahr 2002 die Immobilie. Seitdem wechselte das Ku’damm-Karree mehrmals den Besitzer. Derzeit soll es dem russischen Unternehmer Mikhail Opengeym und der Münchener Firma Cells Bauwelt gehören.

abriss Für die beiden Theater fällt jetzt der letzte Vorhang: Beide Bühnen werden abgerissen. An diesem Wochenende ist Open House, dann ist Schluss. Die Theaterhäuser, die der ungarisch-jüdische Architekt Oskar Kaufmann gebaut hat, sind dann unwiederbringlich verloren. Der Theaterbetrieb wird in den nächsten Jahren ein Ausweichquartier im Schiller-Theater finden – so lange, bis in ein paar Jahren ein Neubau im Keller des Karrees entsteht.

Der Abriss der beiden Ku’damm-Bühnen ist Grund genug für die Veranstaltung »Denk mal am Ort«, bei der Jüdinnen und Juden an ihrem ehemaligen Lebens- und Wohnort im Mittelpunkt stehen, die Geschichte des Hauses aufzugreifen: Das Theater am Kurfürstendamm wurde 1921 nach einem Umbau durch Oskar Kaufmann wiedereingeweiht. Die zweite Spielstätte, die Komödie, war 1924 fertiggestellt.

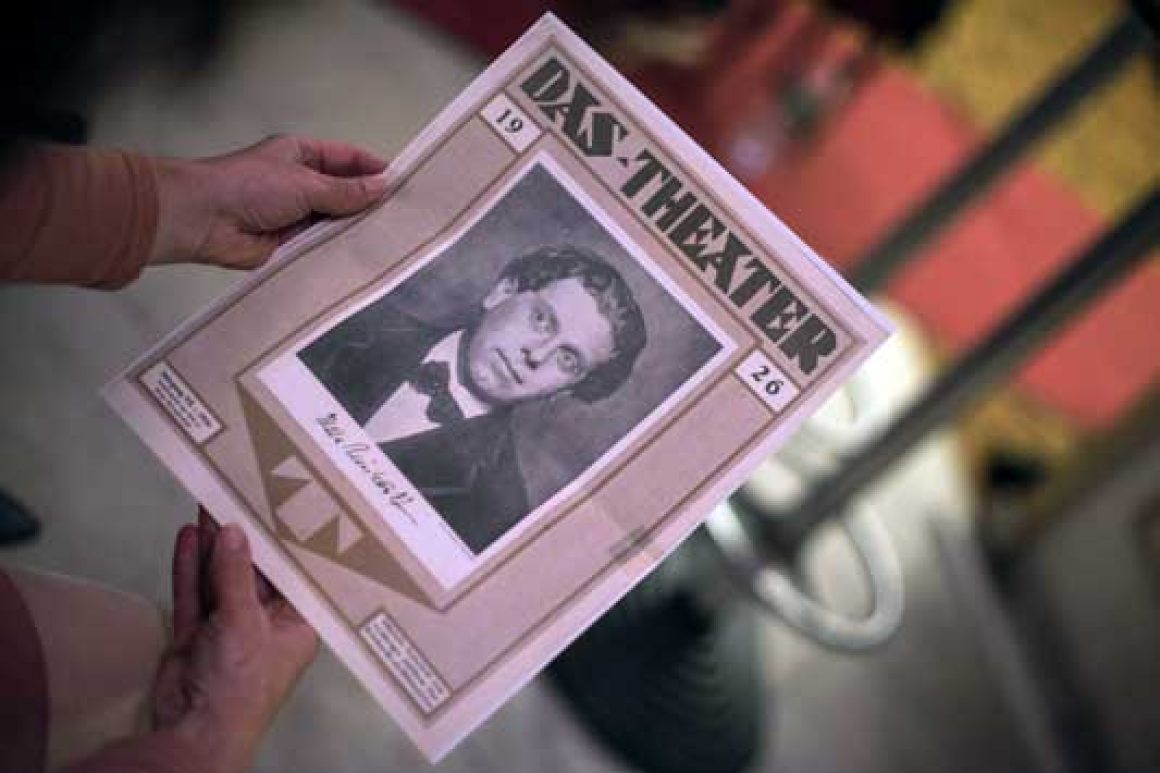

habimah Oskar Kaufmann war Anfang des 20. Jahrhunderts ein gefragter Architekt. Neben der Komödie am Kurfürstendamm entwarf und erbaute er allein in Berlin mehrere Theater, darunter das Hebbel-Theater (1908) und die Volksbühne (1913/14). 1926 erhielt er den Auftrag, das Renaissance-Theater umzugestalten, berichtet Kathrin Fuld, Architektin und Lehrbeauftragte an der Beuth-Hochschule, den Besuchern von »Denk mal am Ort«.

Geboren wurde Kaufmann 1873 in Ungarn. Da er sich als Pianist sein Studium in Karlsruhe finanzierte, kam er bald in Kontakt mit Persönlichkeiten aus dem Kreis der Oper. In Berlin hatte er ein großes Architekturbüro mit vielen Mitarbeitern – bis er 1933 nach der Machtergreifung durch die Nazis fast alles verlor.

Doch Kaufmann hatte Glück. Er wurde gefragt, ob er die Habimah in Tel Aviv, das israelische Nationaltheater, bauen wolle. Und so zogen er, seine Frau und sein Mitarbeiter nach Palästina in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die der Architekt tagsüber in ein Büro verwandelte.

Aber Kaufmann fühlte sich in Palästina nicht wohl. Die Auswanderung nach England misslang jedoch. Und so entschloss er sich, nach Europa zurückzukehren – erst nach Rumänien, dann nach Ungarn. Seine Frau wurde psychisch krank und starb 1942, er selbst entging den 1944 einsetzenden Deportationen. In seinen letzten Lebensjahren realisierte er den Umbau der ungarischen Staatsoper. 1956 starb er im Alter von 79 Jahren in Budapest.

max reinhardt Neben dem Architekten gab es einen weiteren berühmten Gestalter der Bühnen am Kurfürstendamm, dessen Wirken mit beiden Häusern verbunden ist, berichtet Bärbel Reißmann vom Stadtmuseum: Regisseur und Theatermacher Max Reinhardt. Die Komödie war für Reinhardt eine Herzensangelegenheit – er war der Meinung, die Zuschauer sollten nicht immer nur mit dem Elend konfrontiert werden, sondern auch einmal »etwas zum Amüsieren« haben.

Auch er musste emigrieren. Doch in den USA konnte er an frühere Erfolge seiner Produktionen nicht mehr anknüpfen. Reinhardt starb verarmt in New York, erzählt Bärbel Reißmann. Sie hofft nun, dass einiges vom Inventar des Theaters ins Stadtmuseum umziehen wird.

Rafael Roth, sagt Jürgen Wölffer, soll den Verkauf des Hauses später bereut haben. Kurz vor seinem 80. Geburtstag, den er in der Komödie feiern wollte, habe er die die Theaterhäuser zurückerwerben wollen. »Das kann aber auch nur ein Gerücht sein«, meint Wölffer, dessen Sohn Martin heute Intendant ist.

Am 26. Mai wird Abschied gefeiert. Eintritt ist frei, die letzte Vorstellung am Sonntag ist bereits ausverkauft.

www.komoedie-berlin.de