Yigal Sitry streckt die Hand aus und zeigt in Richtung Ku’damm. »In den 30er-Jahren standen die Menschen hier Schlange – bis dort drüben«, sagt der Direktor der Central Zionist Archives (CZA) in Jerusalem. An diesem besonders heißen Berliner Junitag steht Sitry auf dem Gehweg vor dem Haus Meinekestraße 10 in Berlin-Wilmersdorf. Eine Adresse, die viele Juden mit der Rettung ihrer Familie verbinden.

Schon seit Längerem erinnert eine Plakette an der Hauswand an den ehemaligen Sitz des Palästina-Amts der Jewish Agency, die durch Ausstellung von Zertifikaten bis 1941 etwa 50.000 Juden zur Flucht vor dem NS-Regime verhelfen konnte. Auch die Zeitung »Jüdische Rundschau« und die Zionistische Vereinigung für Deutschland saßen in dem Haus. Doch dass »die Meinekestraße« von 1924 bis 1933 zudem das Zionistische Zentralarchiv beherbergte, das vor 100 Jahren in Wilmersdorf gegründet worden war, war in der Öffentlichkeit bisher weniger bekannt.

1924 zog das Archiv in die Meinekestraße um. Dort blieb es nur neun Jahre.

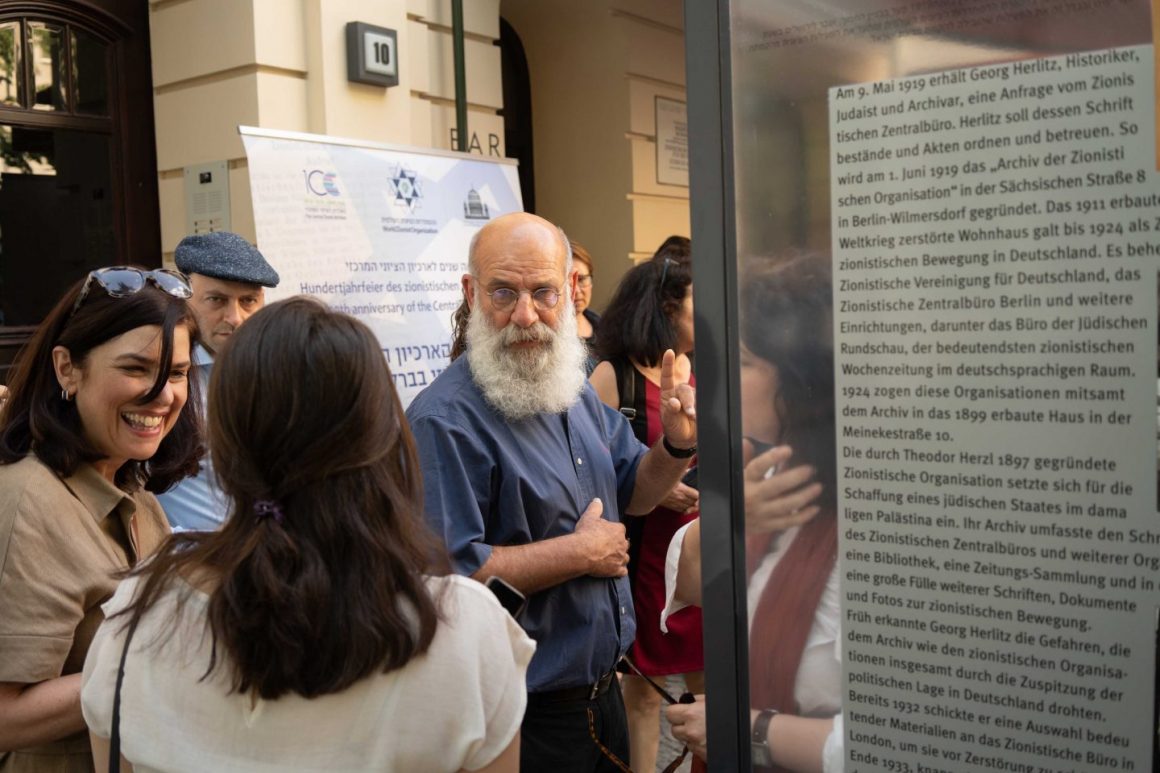

Das kann sich jetzt ändern: Am Mittwoch vergangener Woche wurde eine große Gedenk- und Informationstafel auf dem Gehweg vor der Meinekestraße 10 enthüllt. Dabei waren unter anderem der Jerusalemer Bürgermeisters Mosche Lion, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der Vorsitzende der World Zionist Organization, Avraham Duvdevani, der Gründungsdirektor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam, Julius Schoeps, die Direktorin des Centrum Judaicum, Anja Siegemund, die Sprecherin der israelischen Botschaft, Shir Gideon, und die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Lala Süsskind.

AKTEN Die Gedenktafel ist nicht zu übersehen: Auf beiden Seiten, jeweils in Deutsch und Englisch beschriftet, werden Passanten in der Meinekestraße jetzt über die Geschichte des Zionistischen Zentralarchivs informiert. Gegründet hatte es Georg Herlitz am 1. Juni 1919 in einem sechs Quadratmeter großen ehemaligen Badezimmer einer Privatwohnung in der Sächsischen Straße. Es diente der Dokumentation der Arbeit der zionistischen Bewegung und als Quelle für die Öffentlichkeitsarbeit.

Gesammelt wurden auch jüdische und zionistische Zeitungen. 1924 zog das Zionistische Zentralarchiv in das Gebäude in der Meinekestraße um. Doch dort blieb es nur neun Jahre: Bereits 1933 wurden 154 Kisten mit den Akten nach Palästina gebracht. Gerettet wurde auch der Archivar und Gründer, Georg Herlitz, der zusammen mit den Dokumenten in das britische Mandatsgebiet reiste. Seitdem ist das Zionistische Zentralarchiv in Jerusalem ansässig.

»Jerusalem und Berlin verbindet eine Reihe gesegneter Beziehungen, aber die Verbindung durch das zionistische Archiv war besonders intensiv«, sagte Mosche Lion bei der Enthüllung der Tafel. Der israelische Politiker würdigte die Arbeit der Archivare und die Rolle seiner eigenen Stadt: »Die Stadt Berlin wurde Heimstätte von Briefen, Bildern und Dokumenten aus der Zeit der Anfänge des Zionismus. Die Stadt Jerusalem – unsere ewige Hauptstadt – hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Briefe, Bilder und Dokumente für weitere 1000 Jahre zu beherbergen.«

Berlins Kultursenator Klaus Lederer unterstrich, er freue sich, »dass wir heute die Geschichte des Zionistischen Zentralarchivs durch die Errichtung einer Gedenktafel in das kollektive Bewusstsein Berlins zurückholen«.

DIGITALISIERUNG Im Centrum Judaicum fand am Mittwochabend anlässlich des Jubiläums ein Empfang für die Gäste statt. Zu den Rednern gehörten auch Julius Schoeps und die Kunstpublizistin Stefanie Endlich, die die historische Recherche für die Gedenktafel durchführte.

Archivdirektor Yigal Sitry informierte über die Geschichte des Archivs, die heutige Arbeit und den Prozess der Digitalisierung. Im Laufe des Abends wurde ein Brief von Georg Herlitz, dem Gründer des Zionistischen Zentralarchivs, an einen hochrangigen Beamten der World Zionist Organization in London präsentiert. In dem Schreiben hatte Herlitz vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten gewarnt und empfohlen, das Archiv aus Berlin zu verlegen.

Nicht nur Forscher, auch Privatpersonen können sich an das Archiv wenden.

Nach mehreren Ortswechseln innerhalb Jerusalems haben die Central Zionist Archives seit 1987 eine ständige Bleibe in einem eigenen Gebäude nahe der Binjanei Ha-Uma, dem Internationalen Kongresszentrum, und dem zentralen Busbahnhof am Eingang der Stadt gefunden.

Die Dokumente in dem sechsstöckigen Bau, in dem fünf Etagen unterirdisch liegen, sind nach wie vor eine wichtige Informationsquelle für Historiker. »Wir haben jeden Tag 20 Wissenschaftler zu Besuch«, sagt Sitry. Das Archiv verfügt nach seinen Angaben über mehr als eine Million Fotografien und Negative, mehr als 130.000 Bücher und über 13.000 Exemplare von Zeitungen.

SPURENSUCHE Nicht nur Forscher, sondern auch Privatpersonen können sich an das Archiv wenden. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Institution vielen Juden als Quelle der Suche nach vermissten Verwandten. Wer heute bei einer familiären Spurensuche nach Dokumenten sucht, etwa nach Briefen seiner Familienangehörigen mit Auswanderungsgesuchen oder Abschriften von Zertifikaten, kann online ein entsprechendes Formular herunterladen und ausgefüllt zurücksenden. Allerdings ist die Suche nicht kostenfrei: Die Recherche kostet 200 israelische Schekel (etwa 49 Euro), das Archiv verspricht eine Antwort innerhalb von drei Monaten.