Seit alters gehört es zu den Vorlieben der Menschheit, zu messen und zu kategorisieren. Und das gilt bei Weitem nicht nur für materielle Dinge, sondern ebenso für das Immaterielle oder das Abstrakte, wie etwa für die Zeit. Sie wird mit den unterschiedlichsten Methoden erfasst, gemessen und angezeigt. Und es gab seit jeher variierende Systeme, um die Zeit zu veranschaulichen, zu nutzen und sie in einen wiederkehrenden Rhythmus einzubetten.

In unterschiedlichen Kulturen und Religionen wurden daher im Laufe der Geschichte zahlreiche Kalender etabliert, um die Zeit, also das Kommen und Gehen von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, nicht nur in ein sichtbares Gewand zu kleiden, sondern darüber hinaus auch den jeweils wichtigen Wegmarken eines Jahres Geltung zu verschaffen.

Im Judentum erschließt sich die Bedeutung der Zeit und ihrer Aufteilung nicht nur durch die Schöpfungsgeschichte selbst, die den grundlegenden Aufbau eines Tages vornimmt und die Gliederung einer Woche in sieben Tage beschreibt, sondern vor allem durch das erste Gebot, das die Israeliten zum Ende ihres Jahrhunderte währenden Sklavendaseins und unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten gemeinsam erhalten haben.

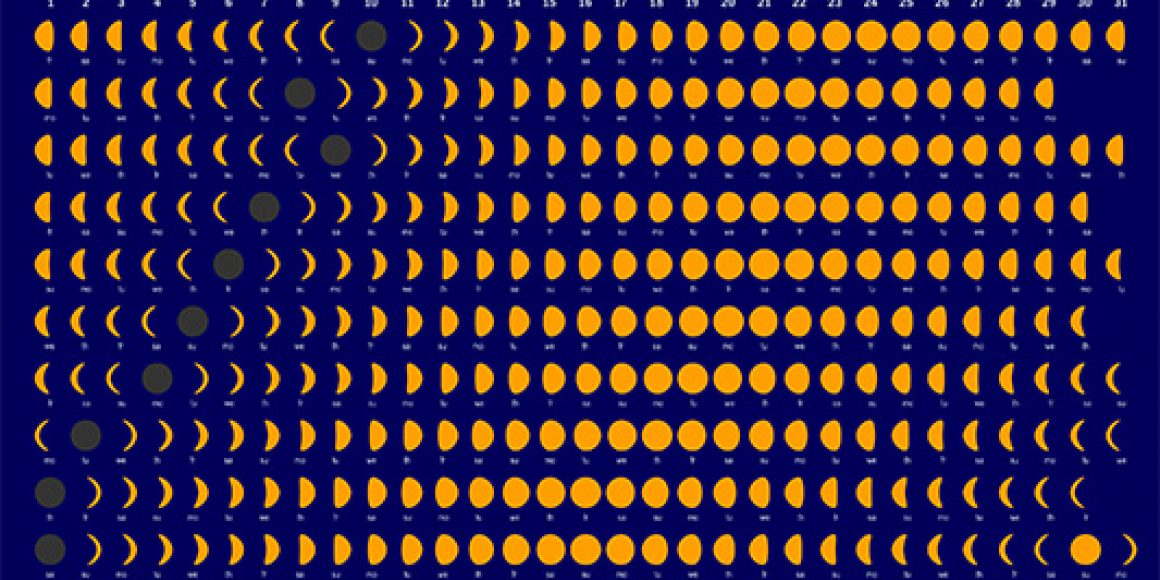

Neumond Jenes Gebot, das die Etablierung eines Kalenders beinhaltet, lautet: »Diese Monatserneuerung sei euch Anfang der Monate; der erste sei es euch unter den Monaten des Jahres« (2. Buch Mose 12,2), wobei es sich bei dem zu etablierenden Kalender nach jüdischer Tradition um einen Mondkalender handelte.

Der bekannte Frankfurter Rabbiner Samson Raphael Hirsch hat diese Passage daher auch wie folgt übersetzt: »Diese Mondeserneuerung sei euch der Anfang der Monderneuerungen ...«.

Jedenfalls ist es eine Vorschrift, die zwar ziemlich unscheinbar daherkommt, die aber dessen ungeachtet nicht nur für das jüdische Selbstverständnis entscheidend war, sondern auch für die einmalige Sichtweise von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mithin für den Lauf der Zeit als solcher.

Um zu verstehen, was dieses banal erscheinende Gebot so bedeutsam macht, muss man sich den historischen und gesellschaftlichen Kontext vergegenwärtigen, in dem die Israeliten diese Anweisung erhielten: Sie lebten bereits seit mehreren Hundert Jahren als Sklaven in einer heidnischen Umgebung und wurden nun auf den unmittelbar bevorstehenden Auszug aus Ägypten und auf die sehnsüchtig erwartete Befreiung aus der Sklaverei vorbereitet.

Doch was hat das damit zu tun, dass ein Kalender etabliert werden soll? Die Antwort liegt in der Herrschaft über die Zeit begründet. Ein Sklave ist im Gegensatz zu einem freien Menschen nicht selbstbestimmt. Er kann sich seinen Tag nicht so einteilen, wie er dies gerne möchte. Er kann nicht disponieren, nicht planen und nicht bestimmen. Er ist in einem täglich wiederkehrenden Rhythmus von Arbeit und Pein gefangen und ist dabei der Macht und Willkür seiner Herren vollkommen ausgeliefert.

In dem Moment jedoch, in dem er in die Lage versetzt wird, die Zeit zu beherrschen, wird er aus der Position der Unterlegenheit und Abhängigkeit herausgeführt. Er wird zu einem selbstbestimmten, unabhängigen Menschen und erhält seine Würde zurück.

Und eben dies wurde den Israeliten zuteil, als sie in der Dämmerung der Befreiung befähigt und verpflichtet wurden, einen Kalender zu etablieren und sich zu dessen Verwaltern zu erheben. Das bedeutete natürlich nicht, dass sie den Lauf der Zeit verändern konnten, aber es erlaubte ihnen, ihr eigenes Verhältnis dazu von nun an und für die Zukunft neu zu prägen.

Doch das war noch nicht alles! Der australische Rabbiner Mordechai Becher wies darauf hin, dass gerade die Orientierung des jüdischen Kalenders am Mond – oder besser gesagt: am Neumond –, der fortan den Monatsanfang markierte, die Israeliten von den damals vorherrschenden Völkern und Kulturen, vor allen Dingen aber von ihren Peinigern, den Ägyptern, unterschied.

Diese huldigten, ebenso wie der Rest der Welt und ganz im Gegensatz zu den Kindern Israels, zahllosen Göttern, von denen man annahm, dass sie jeweils eigene Zuständigkeitsbereiche hätten, in denen sie wirkten.

Sonne Besondere Ehre wurde dabei dem ägyptischen Sonnengott Ra zuteil. Er galt sozusagen als Chef der unterschiedlichen Gottheiten, von dem auch ägyptische Könige abzustammen behaupteten, um ihren erlesenen göttlichen Ursprung zu untermauern.

Die Sonne galt deshalb auch als Mittelpunkt des Daseins, als oberste Gottheit, als Quelle königlicher Macht, und symbolisierte gleichzeitig Konstanz, Beständigkeit und Unveränderlichkeit. Sie wandelte sich nicht und erschien stets gleichbleibend in Größe und Form. Ganz im Gegensatz zum Mond, der aus dem Nichts zu entstehen schien, bis zum vollen Umfang stetig anwuchs, anschließend wieder so lange abnahm, bis er zu verschwinden schien, nur um in einem neuen Zyklus abermals zu entstehen.

Unsere Weisen verstanden diesen Kontrast der Himmelskörper nicht nur als unterschiedliche Naturerscheinungen, sondern verbanden damit auch die diametral entgegenstehenden Weltbilder von Heiden und Monotheisten, also von solchen Religionen und Kulturen, die vor allem der Vielgötterei anhingen, gegenüber dem Judentum, das nur einen einzigen G’tt anerkannte.

Der Fokus auf die Unveränderlichkeit der Sonne beinhalte demnach auch ein deterministisches Weltbild, in dem alles durch die Götter vorgegeben und vorherbestimmt sei, ohne dass der Mensch darauf maßgeblichen Einfluss nehmen kann.

Ganz im Gegensatz dazu bestehe das Judentum auf dem Gedanken moralischer Freiheit und der unbedingten Fähigkeit, sich frei zwischen dem Guten und dem Bösen, dem Richtigen und dem Falschen entscheiden zu können.

Nach diesem Verständnis ist unser Leben also weder unveränderbar noch durch unsere Vergangenheit oder durch Gottheiten vorherbestimmt, sondern in Anlehnung an die Zyklen des Mondes durch regelmäßige Erneuerung gekennzeichnet.

Rabbiner Hirsch schrieb dazu in seinem Torakommentar: »Das Heidnische kennt keine Erneuerung, nicht in der Welt, nicht im Menschen, nicht in seinem G’tt oder seinen Göttern, die es über Welt und Menschen stellt ... Alles heute entwickelt sich bei ihm aus dem Gestern und alles Morgen mit eiserner Notwendigkeit aus dem Heute ... Nichts göttlich Freies wohnt in der Brust des Menschen, kein freier G’tt waltet in ihm und über der Welt, alles zieht in dem blinden Strom unabänderlicher Notwendigkeit dahin, alle Freiheit ist nur Schein, alles Neue nur das im Alten Gegebene.«

Diesem deterministischen Verständnis setzte der G’tt Israels die Vorschrift entgegen, einen Kalender nach dem Mond zu etablieren, und damit der Freiheit, der Kreativität und der Erneuerung Raum zu geben. Nicht umsonst ist das hebräische Wort für den Monat und die Monderneuerung, nämlich »chodesch«, mit dem Wort »chadasch«, welches »neu« bedeutet, eng verwandt.

Doch als wäre das Weltbild der Ägypter und ihrer konkurrierenden heidnischen Kulturen noch nicht düster genug, wurde es im Lauf der Geschichte durch die im antiken Griechenland vorherrschende Sicht auf die Zeit schließlich vervollständigt. Diese besagt nämlich, dass die Zeit weder einen Anfang noch ein Ende hat. Dass sie schon immer existierte und auch für immer existieren wird.

Kombiniert man nun diese beiden Konzepte, so ergibt sich eine äußerst fatalistische Weltsicht: Nicht nur sind die Menschen den Göttern praktisch hilflos ausgeliefert, da ihr Schicksal ohnehin bereits feststeht. Zu allem Überfluss wird dieser hoffnungslose Zustand auch noch bis in alle Ewigkeit andauern. Wen wundert es da, dass die Nutzlosigkeit des Ringens mit dem eigenen Schicksal, wie sie in der Tragödie oft ihren Niederschlag fand, zu einem Charakteristikum des antiken Griechenlands avancierte?

Weltbild Das jüdische Weltbild hingegen präsentierte mit seinem Zeitverständnis einen krassen Gegenentwurf zu Schicksal, Tragödie und endlosem Pessimismus.

Zeit ist demzufolge nicht unendlich, denn auch die Zeit ist von G’tt geschaffen worden, sodass sie konsequenterweise einen Anfang haben muss. So heißt es zu Beginn des ersten Buches Mose: »Im Anfang schuf G’tt Himmel und Erde.« Wieso aber »Im Anfang« und nicht »Am Anfang«? Weil die Zeit laut den Rabbinern eben erst im Anfang geschaffen wurde und es vorher noch gar keine Zeit gab.

Vor allem hat die Zeit ein Ende, was auch bedeutet, dass der Lauf der Geschichte auf einen Schlusspunkt zusteuert und dass unsere Existenz auf Erden ein Ziel hat. Im Gegensatz zu dem fatalistischen Weltbild des antiken Griechenland befinden wir uns nicht in einem sinnlosen Strom unveränderbarer Ereignisse, der uns mitreißt und dem wir nicht entkommen können.

Wir strampeln uns auch nicht in einem Hamsterrad auf dem Weg in die Unendlichkeit ab. Stattdessen sind es nach jüdischem Verständnis wir selbst, die das Schicksal beherrschen. Es sind unsere Entscheidungen in jedem Moment des Lebens, die nicht nur unsere eigene Zukunft gestalten, sondern auch die anderer Menschen. Es ist unsere Anstrengung, unser Handeln und die Verwirklichung unseres Potenzials, das die Welt ihrem Ziel näherbringt. Sei es individuell während unserer Lebensspanne oder kollektiv im Lauf der Menschheitsgeschichte.

Doch was ist eigentlich das Ziel? Sie wissen es nicht? Dann wird es höchste Zeit, es herauszufinden!

Der Autor ist Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen.