Zu Ausstellungen von Werken Marc Chagalls strömen die Menschen in großer Zahl. Neben der Farbigkeit der Gemälde sprechen ihre Motive und Zeichen die Betrachter an. Viele Gegenstände und Figuren scheinen sich auf den ersten Blick einfach zu erklären.

Das verführt häufig zu Interpretationen, die schlicht falsch sind, weil die Betrachter Ursprung, Gehalt und Zusammenhang der Welt Chagalls ungenügend kennen und berücksichtigen. Denn die Bildelemente können ohne tieferes biblisches Wissen und ohne gründliche Kenntnisse der ostjüdischen Lebenswelt, der jüdischen Gebets- und Lebensformen, kurz Chagalls jüdischer Bildung, oft nicht im Einzelnen und im Zusammenhang verstanden werden.

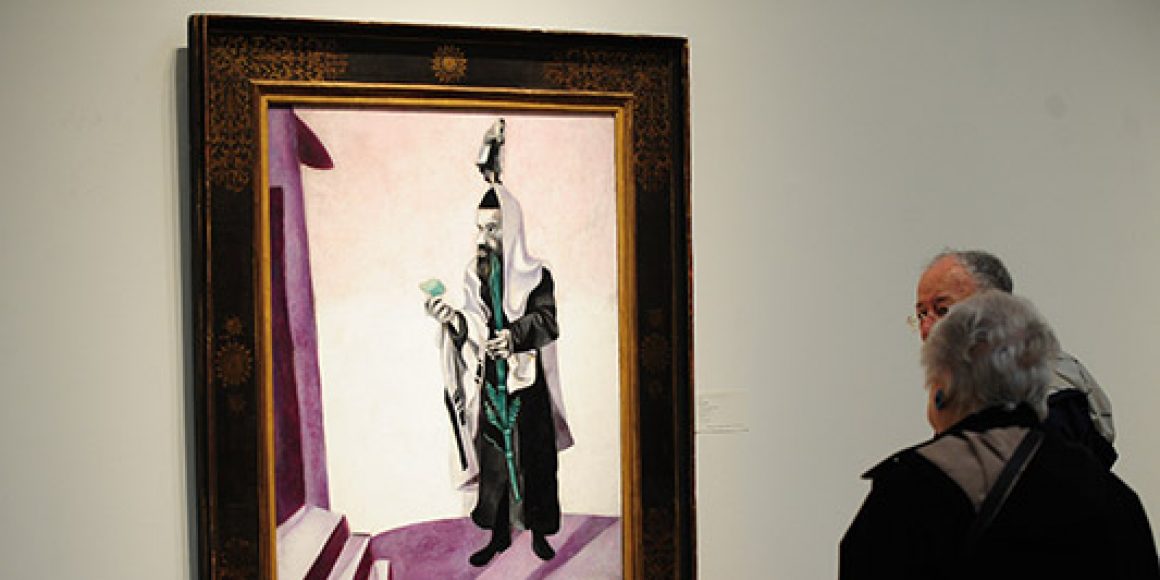

Ein bekanntes Bild trägt den Titel »Jour de fête«, »Festtag« oder »Das Fest« (Westfalen, Düsseldorf Kunstsammlung Nordrhein, Inventarnummer 107). In vielen Katalogen wird es auch »Der Rabbiner mit der Zitrone« genannt. Doch diese Benennung ist nicht korrekt. Die Frucht und der Feststrauß in der Hand des Juden gehören zu Sukkot, dem Laubhüttenfest. Es wird dieses Jahr ab Sonntagabend, dem 23. September, acht Tage lang gefeiert.

Feststrauß Die Tora befiehlt im 3. Buch Mose (23,40): »Nehmt euch am ersten Tag von der schönen Frucht (Etrog), von der Dattelpalme, von den Myrtenzweigen und von den Bachweidenzweigen, und ihr sollt sieben Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott.«

Diese Anordnung der Tora ist als »Mizwot Arba’at Haminim«, als Gebot über die vier Pflanzenarten, bekannt. Es bestimmt, dass die vier Arten vom ersten bis zum letzten Tag des Festes im Ritus verwendet werden. Sie sind als Feststrauß oder volkstümlich Lulav bekannt.

Ein solcher Strauß wird von dem Juden auf dem Bild in der linken Hand getragen. Der Etrog wird mit dem Apfel des Paradieses identifiziert, in den Adam gebissen hat. Der Etrog gehört zwar zu den Zitrusfrüchten, aber er darf nur von Bäumen genommen werden, die nicht veredelt, also nicht aufgepfropft sind.

Die Rabbiner der talmudischen, also nachbiblischen, Zeit stellten diverse Ähnlichkeiten und Unterschiede als Mittel der Exegese zwischen den einzelnen Pflanzenarten fest. Erstens: Der Etrog, auch Paradiesapfel genannt, besitzt sowohl Geschmack als auch Duft. Zweitens: Der Lulav (Dattelpalmzweig, nach dem der Strauß benannt ist) besitzt Geschmack, dagegen keinen Duft. Drittens: Die Myrte hat zwar Duft, doch keinen Geschmack. Viertens: Die Bachweide besitzt weder Duft noch Geschmack.

Tetralemma Dieses »Denkmodell« der Rabbiner geht auf eine Regelaufstellung der alten griechischen und indischen Denker zurück und wird »Tetralemma« genannt. Die vier Gegenstände können nach diesem Schema aufeinander bezogen werden. Die Rabbiner wollten das Gebot der Tora mit dieser philosophischen Konstruktion weiter interpretieren, damit auf die ethisch-moralischen Inhalte des Gebotes hinweisen und auch das Gefühl für die jüdische Identität stärken.

So deuteten die Rabbiner das Tetralemma: Wie es Etrog mit Geschmack und Duft gibt, so gibt es bei den Israeliten Einzelne, die sowohl Toragelehrte sind, mithin theoretisches Wissen haben, und die dieses Wissen auch in der Praxis ausüben, also gute Taten ausführen. Entsprechend dem Lulav, der Geschmack, aber keinen Duft besitzt, kennt man Israeliten, die das theoretische Wissen besitzen, es aber nicht in die Praxis umsetzen.

Die Myrte hat Duft, aber keinen Geschmack. Ihr gleichen Juden, die es verstehen, in der Praxis gute Taten zu tun, hilfsbereit als gute Menschen zu handeln, ohne großes theoretisches Wissen oder gar Gelehrsamkeit zu besitzen. Und wie die Bachweide weder über Duft noch Geschmack verfügt, gibt es einige, die weder gute Taten tun noch Wissen besitzen.

Individuen Gottes Gebot verlangt, alle Israeliten in einen Bund zusammenzuführen wie die vier Arten des Feststraußes. Dann werden sich die einzelnen Individuen gegenseitig ausgleichen und eine gesunde Gemeinschaft bilden. Diese Erläuterung stammt aus dem exegetischen, die Heilige Schrift erläuternden Sammelwerk Midrasch Rabba.

Was bedeutet aber das »Nehmt euch« am Anfang des Gebots? In der religiösen Praxis nimmt man den Feststrauß in die Hand, sagt einen Segensspruch, und bei den Anrufen »Hoschanna« (»O Herr, hilf«) der Lobpsalmen (113–118) schüttelt man den Strauß in alle vier Himmelsrichtungen und nach oben und unten.

Perspektive Auf dem Bild »Der Rabbiner mit der Zitrone« erblicken wir einen »großen« Rabbi mit dem Etrog und dem Feststrauß, wobei der gleiche Rabbi diesmal als »Zwerg« dargestellt auf seinem Kopf steht. Chagall äußerte sich einst so: »Ich bemühe mich, eine Welt zu schaffen (...), in der alles möglich ist, wo man keinen Grund hat, über irgendetwas zu erstaunen, aber auch keinen, aufzuhören, über alles erstaunt zu sein, was man entdeckt.« Manche Kunsthistoriker haben derweil den Versuch aufgegeben, hinter Chagalls Kaleidoskop-Bildern nach einem in Symbolen versteckten Sinn zu suchen. Das entspricht dem, was Chagall sich von den Betrachtern seiner Bilder wünschte.

Chagall Das Fantastische und Märchenhafte auf seinen Bildern wollte Chagall aber weniger als eine Darstellung der »inneren Welt« verstanden wissen, sondern als formal begründet, als ein kompositorisches Problem.

Die Gesetze der Schwerkraft sind bei Chagall ebenso aufgehoben wie die der Zentralperspektive oder der Kausalität; auf ein und demselben Bild dargestellte Menschen verhalten sich zueinander wie Riesen zu Zwergen.

In jedem Fall ist »Der Rabbiner mit der Zitrone« ein Bild, über das es sich besonders an Sukkot nachzudenken lohnt – auch wenn wir natürlich keine Zitrone im Bild sehen, sondern einen Etrog.

Der Autor war bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.