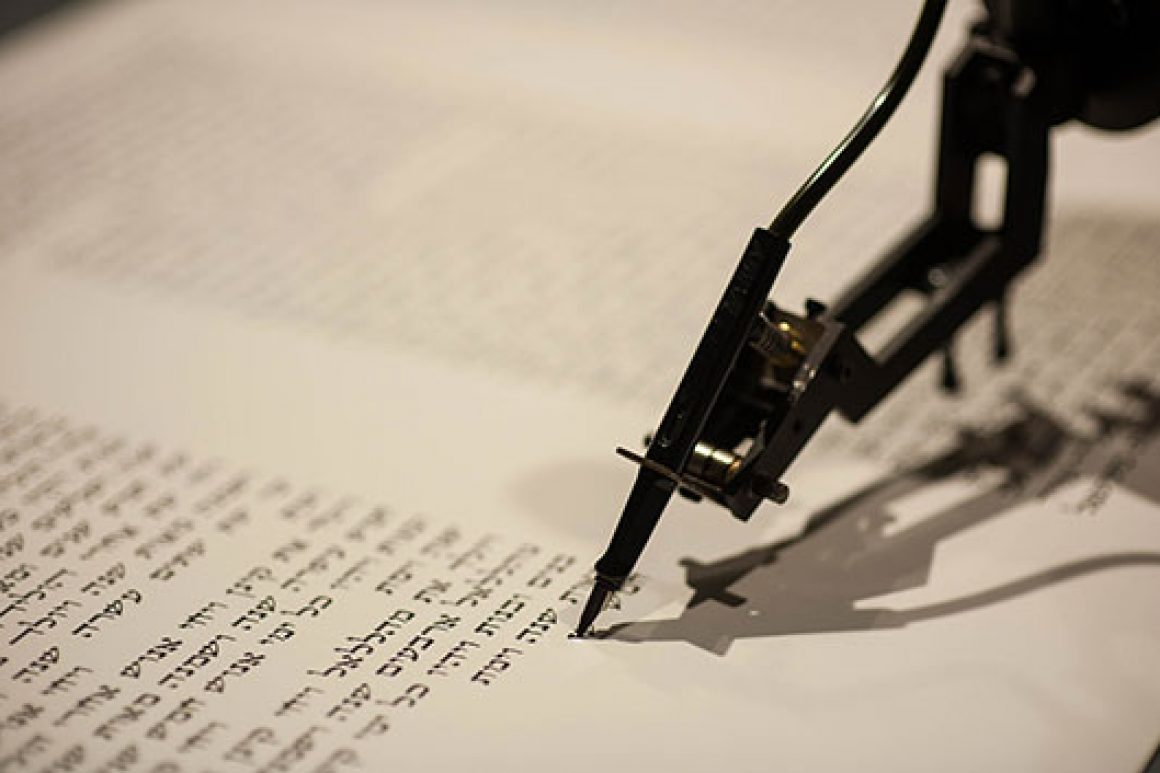

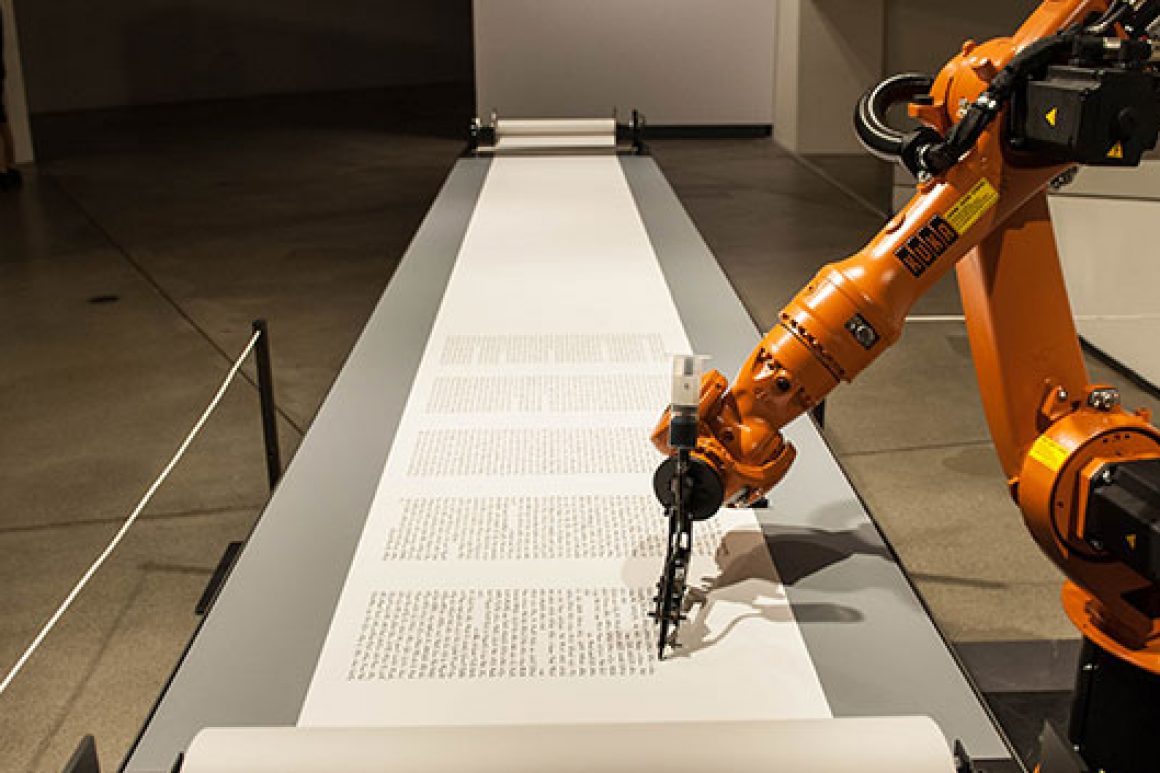

Im Jüdischen Museum Berlin, so scheint es, ist eine Maschine ins Herz des Judentums vorgedrungen. Dort gleitet seit einiger Zeit der Arm eines Roboters in langsamen Bewegungen über eine lange Papierrolle. Auf das Papier bringt er mit einer Stahlfeder hebräische Buchstaben in schwarzer Tinte – den Text der Tora.

»Uns hat die Idee der Exaktheit fasziniert«, sagt Jan Zappe von der Künstlergruppe robotlab, die sich auf die Arbeit mit den intelligenten Maschinen spezialisiert hat. »Es gibt jede Menge Regeln, die ein jüdischer Schreiber einhalten muss. Wir haben uns gedacht, dass ein Roboter diese Regeln gut erfüllen kann.«

Besser als ein Mensch kann er das, möchte man meinen. Denn Menschen machen Fehler. Doch vermutlich wird keine Synagoge der Welt das Schriftstück jemals für den Gottesdienst benutzen. Denn Torarollen, die sich für die Synagoge eignen, muss ein Mensch beschriftet haben.

Pergament Sie entstehen auch nicht aus endlos langen Papierrollen, sondern aus Pergamentblättern, die man nach dem Schreiben zusammennäht. Auch eine Feder aus Metall ist nicht erlaubt. Denn als Schreibgerät für die Tora soll man kein Material verwenden, aus dem man auch Waffen bauen kann.

Doch der wichtigste Unterschied zwischen Roboter und menschlichem Schreiber ist wohl: Der Mensch soll durch die Arbeit an der Rolle die Inhalte der Tora nachvollziehen, kennt nach dem Schreiben die Fünf Bücher Mose besser. »Dem Roboter fehlt die innere Einstellung«, sagt Cilly Kugelmann, Programmdirektorin des Jüdischen Museums.

»Eingestellt ist er doch«, lacht Jan Zappe. Die drei Mitglieder der Künstlergruppe robotlab können nicht lesen, was ihr Roboter gerade auf Hebräisch über die Erschaffung der Welt schreibt. Was ihnen selbst der biblische Text bedeutet, wollen sie nicht sagen. Das sei privat. »Bios (Tora)« heißt jedenfalls die Installation. Die Abkürzung Bios steht für Basic Input Output System. Es startet nach dem Anschalten des Computers das Betriebssystem. Bios bedeutet auf Griechisch Leben.

»Die Tora ist das Bios des Judentums«, sagt Jan Zappe. »Beim Computer ist das Bios eine Schnittstelle zwischen Software und Hardware.« Das treffe auch auf die Torarolle zu. Sie befinde sich an der Schnittstelle zwischen dem Text, dem Pergament und der Tinte.

Gänsekiel Ein paar Räume weiter schreibt Rabbiner Reuven Yaacobov mit einem Gänsekiel Buchstaben auf ein Pergament. Er arbeitet an einer halachisch gültigen Torarolle. Gerade beschäftigt er sich mit der Schöpfungsgeschichte – genau wie der Roboter. Täglich, außer natürlich am Schabbat, sitzt er zwei Stunden in der Ausstellung »Die Erschaffung der Welt« an einem großen Tisch und schreibt.

»Haben Sie gesehen, wie der Roboter sich bewegt?«, fragt Yaacobov und macht die ungelenken, großen Bewegungen des Maschinenarms nach. Er selbst bewegt seinen Arm kaum. Der sefardische Berliner Gemeinderabbiner ist eine Art Allrounder für jüdisches Religionshandwerk. Er ist Mohel (Beschneider), Schochet (koscherer Schlachter) und eben Sofer, Schreiber, in Personalunion.

Neben Torarollen beschriften Sofrim auch die Pergamente für Mesusot und Tefillin sowie Eheverträge und Scheidebriefe. Die Schreiber nennen sich auch »sofer stam« – Letzteres eine Abkürzung für »Sefer Tora«, »Tefillin« und »Mesusa«.

Handwerk In seinem Studium an der Jeschiwa »Midrash Sepharadi« in Jerusalem fragte sich Yaacobov: »Was ist, wenn ich Gemeinderabbiner bin und keinen Sofer habe, der einen Get schreiben oder eine Stelle im Sefer Tora ausbessern kann?« Also lernte er das Handwerk gleich selbst. Außer Yaacobov gibt es kaum andere Sofrim in Deutschland. Nur von »zwei oder drei« weiteren Kollegen hierzulande weiß der Rabbiner noch.

Toraschreiben sei wie Meditieren, findet Reuven Yaacobov. Während seiner täglichen zwei Stunden im Museum stören ihn die Besucher und ihre Gespräche nicht, dann ist er ganz beim Text. Stellt ihm jemand eine Frage, unterbricht er kurz seine Arbeit, antwortet und vertieft sich dann wieder in den Text.

Bevor ein Sofer einen Satz schreibt, spricht er ihn aus. Doch Reuven Yaacobov tut das manchmal so leise, dass es die Besucher gar nicht hören. »Wichtig ist, dass ich den Satz höre«, sagt der Mann in den Dreißigern.

Auch wenn er einen Bibelabschnitt noch so gut kennt, darf er ihn nicht aus dem Kopf hinschreiben, sondern muss ihn vorher lesen. Toraschreiben ist immer Abschreiben. Buchstaben werden zum Text, zum heiligen Text. »Beim Toraschreiben verwandelt sich etwas Physisches in etwas Geistiges«, sagt Reuven Yaacobov.

Buchstaben Von Anfang an standen im Judentum die Buchstaben im Mittelpunkt. Moses empfängt von Gott Schrifttafeln. Während andere Völker Ikonen oder Götzenbilder verehren, tragen die Israeliten in der Bundeslade Schrifttafeln durch die Wüste. Einem Midrasch zufolge schrieb Moses vor seinem Tod 13 Torarollen (Devarim Rabba 9,4) – zwölf Rollen für die zwölf Stämme Israels, eine weitere wurde in der Bundeslade verwahrt.

Auch Maimonides schreibt in seiner Einleitung zu »Mischne Tora«: »Die ganze Tora wurde von Moses, unserem Lehrer, geschrieben, bevor er starb, mit seiner eigenen Hand. Er gab jedem Stamm eine Rolle und legte eine andere Rolle in die Bundeslade als Zeuge, wie es heißt: ›Nehmt dieses Buch der Tora, legt es zur Seite der Bundeslade des Ewigen, eures Gottes, wo es Zeuge gegen dich sein soll‹« (5. Buch Mose 31, 26).

Verehrung Heutige jüdische Gemeinden verwahren die Torarollen im »Heiligen Schrank«, im Aron Hakodesch. Im Gottesdienst in der Synagoge erfährt die Schriftrolle eine vergleichbar große Verehrung wie im Katholizismus eine Monstranz. Feierlich in einen Toramantel gehüllt, trägt man sie vor und nach der Lesung durch die Synagoge. Die Beter verneigen sich, berühren die Rolle mit dem Gebetbuch oder der Zizit und führen sie zum Mund, lassen sich also symbolisch von der Rolle küssen.

Eigentlich gehört es zu den 613 Geboten, selbst eine Torarolle zu schreiben. Doch die wenigsten Menschen können ein vollständiges Sefer Tora beschriften. Viele wollen die Mizwa erfüllen, indem sie in der Gemeinde einen der letzten Buchstaben in ein neues Sefer Tora schreiben. Oft führt dann ein Sofer die Hand.

Eine gültige Torarolle muss fehlerfrei sein. Doch natürlich kann beim Abschreiben eines so langen Werkes etwas schiefgehen. Ein falscher Buchstabe darf mit dem Messer entfernt werden. Allerdings führt das zu einem eher weltlichen Nachteil: Eine Torarolle, an der erkennbar viel ausgebessert wurde, erzielt beim Verkauf einen niedrigeren Preis.

Gottesnamen Fehler bei den Gottesnamen darf der Sofer nicht verbessern. Wenn er einen dieser Namen falsch abschreibt, muss er die entsprechende Seite neu beginnen. »Deswegen soll man sich besonders konzentrieren, wenn man die Gottesnamen schreibt«, sagt Rabbiner Yaacobov.

Für das Pergament dürfen nur bestimmte Teile der Tierhaut benutzt werden. Von den drei Schichten eignen sich nur die innere und die äußere (Schabbat 79b). Zwei Tage lang werden die Tierhäute in klarem Wasser aufgeweicht, danach entfernt man die Haare, indem man die Haut neun Tage in Kalkwasser badet.

Die Tinte muss schwarz und dauerhaft sein. Sofrim fertigen sie selbst an. Man kann sie aus Schmetterlingskokons herstellen, die man an Eichenbäumen findet. Eine Alternative sind Granatapfelschalen.

Früher benutzten die Sofrim Schilfrohr zum Schreiben, heute nehmen sie meist Gänse- oder Truthahnfedern. Vor dem Schreiben reinigt sich der Sofer in der Mikwe. Bevor er zur Feder greift, spricht er den Satz: »Ich schreibe die Tora im Namen ihrer Heiligkeit und Gottes Namen in seiner Heiligkeit.« Jedes Mal, bevor der Sofer einen Gottesnamen schreibt, wiederholt er: »Ich schreibe Gottes Namen für die Heiligkeit seines Namens.«

Spalten Wie viele Blätter und Spalten eine Torarolle haben muss, regelt die Halacha nicht. Doch seit dem 19. Jahrhundert haben sich 248 Spalten mit jeweils 42 Zeilen durchgesetzt. Der Sofer zeichnet sich 43 horizontale Hilfslinien auf das Blatt und zwei vertikale an Spaltenanfang und Spaltenende. Manchmal dehnt er einzelne Buchstaben, um das Zeilenende zu erreichen.

Reuven Yaacobov ist für heute fertig mit seiner Arbeit, wartet noch, bis die Seite trocken ist, und packt sein Schreibgerät ein. Der Roboter im anderen Raum schreibt unbeirrt weiter, Zeile um Zeile. Beim Weggehen bewundert man das Gerät für seine Exaktheit, seine Perfektion und Ausdauer.

Judentum wäre sicherlich einfacher, schießt es dem Besucher der Ausstellung durch den Kopf, wenn nur Roboter die Halacha erfüllen müssten. Doch mit der Halacha ist es wie mit den Vorschriften zum Toraschreiben: Sie sind für Menschen gedacht, die damit Mühe haben – und sich damit auch Mühe geben.