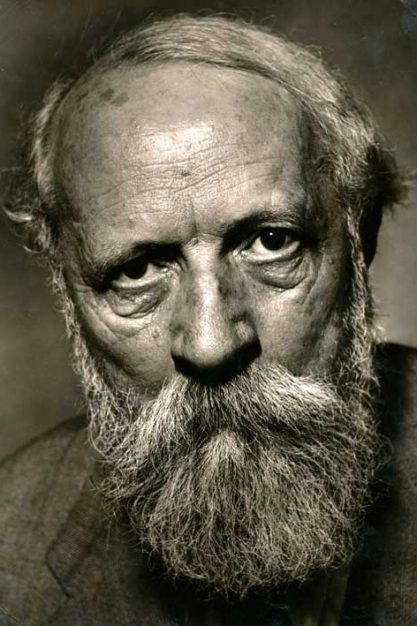

An der Goethe-Universität Frankfurt gibt es seit 1989 einen Lehrstuhl für jüdische Religionsphilosophie. Namensgeber der Professur ist Martin Buber (1878–1965). Der Religionsphilosoph, gestorben vor 50 Jahren am 13. Juni 1965, war der erste Lehrer für jüdische Theologie an der Frankfurter Universität, zuletzt Honorarprofessor für Religionswissenschaft.

Doch das anspruchsvolle Projekt eines interreligiösen Instituts unter Bubers Leitung fand mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 ein Ende. Zwei Jahre später erteilte ihm die Gestapo Redeverbot. Seine Frau Paula, die unter dem Pseudonym Georg Munk Romane schrieb, wurde 1936 aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen.

Pogromnacht Die späte Flucht nach Palästina war dem 60-jährigen Buber mit Familie im Frühjahr 1938 nur möglich, weil er international bekannt war. In der Pogromnacht 1938 wurde sein Wohnhaus im Heppenheim – das heute Sitz des Internationalen Rats der Christen und Juden ist – von NS-Anhängern geplündert, die verbliebene Bibliothek zerstört. Anschließend wurde das Haus gepfändet, wie Maurice Friedman in der Buber-Biografie Begegnung auf schmalem Grat berichtet.

Als der Gelehrte Deutschland verließ, lag bereits ein gewaltiges Lebenswerk hinter ihm. Buber, 1878 in Wien geboren, wuchs in Galizien bei seinem Großvater Salomon Buber auf, einem berühmten jüdischen Gelehrten und Herausgeber rabbinischer Texte. Schon früh stand er unter dem Eindruck des religiösen Denkens und Lebens im osteuropäischen Judentum.

Nach dem Studium in Wien, Leipzig, Zürich und Berlin schloss er sich der zionistischen Bewegung an und entdeckte seine jüdische Identität. Zionismus war für ihn nicht in erster Linie jüdischer Nationalismus. Vor der politischen Erneuerung kam für Buber die geistig-kulturelle Erneuerung. »Denn Zion ist mehr als Nation. Zionismus ist Bekenntnis zu seiner Einzigartigkeit«, war er überzeugt. »Wenn Israel weniger will als mit ihm gemeint bist, wird es auch das Wenige verfehlen«, mahnte Buber, der mit dem religiösen Sozialismus sympathisierte und Impulse für den Kommunitarismus lieferte.

Chassidismus Später wandte er sich der religiösen Bewegung des Chassidismus zu. Die Erforschung der Welt der jüdischen Mystik mündete in Bubers zentrales Werk Die Erzählung der Chassidim (1949). Aus diesen Quellen habe Buber die Erneuerung des Judentums vorangetrieben, resümiert der katholische Theologe Karl-Josef Kuschel. Gershom Scholem (1897–1982) hingegen, einer der Wiederentdecker der jüdischen Kabbala-Tradition, tat Bubers Begeisterung für das Ostjudentum als »Bubertät« ab.

Im Jahr 1925 begannen Martin Buber und Franz Rosenzweig mit ihrer Übersetzung der hebräischen Bibel. Als das sprachschöpferische Werk zum Abschluss kam, bezeichnete Scholem es 1963 als »so etwas wie das Gastgeschenk, das die deutschen Juden dem deutschen Volk in einem symbolischen Akt der Dankbarkeit noch im Scheiden hinterlassen konnten«. Im Rückblick gesehen sei dieses Werk jedoch »das Grabmal einer in unsagbarem Grauen erloschenen Beziehung«.

Was den Stellenwert der vierbändigen Bibelübertragung im Judentum angeht, urteilt der Frankfurter Rabbiner Andrew Steiman: »Ich kenne keinen einzigen (!) Rabbiner, der/die auf die Übersetzung von Buber/Rosenzweig zurückgreift.« Sie werde eher als »Kuriosität« gesehen, die kaum Anwendung in der Liturgie finde.

gleichberechtigt Nach der Emigration 1938 unterrichtete Buber an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Schon ein Jahrzehnt vor der Staatsgründung Israels warb er für einen binationalen Staat, in dem Juden und Araber gleichberechtigt nebeneinander leben sollten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte Buber zu den Ersten, die das Gespräch mit den Deutschen suchten. »Wenn ich an das deutsche Volk der Tage von Auschwitz und Treblinka denke, sehe ich zunächst die sehr vielen, die wussten, dass das Ungeheure geschah, und sich nicht auflehnten; aber mein der Schwäche des Menschen kundiges Herz weigert sich, meinen Nächsten deshalb zu verdammen, weil er es nicht über sich vermocht hat, Märtyrer zu werden«, sagte er 1953, als der mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde.

Im jüdisch-christlichen Dialog setzte er wichtige Akzente. Tief verwurzelt in einem lebendigen Judentum habe Buber das Gespräch mit Nichtjuden gesucht und gefunden, sagte Richard von Weizsäcker 1995 bei der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Ohne es zu wollen, sei Buber der »von dem geistigen Deutschland anerkannte deutsche Jude geworden«, zitierte er Rosenzweig.

Als der Edition der Werkausgabe vor ein paar Jahren das Aus drohte, sprach der evangelische Theologe Eberhard Jüngel von einem schmählichen und beschämenden Vorgang. In der »Neuen Zürcher Zeitung«, schrieb er 2008: »Martin Buber hat seiner einstigen Heimat, die seine Heimat nicht bleiben durfte, noch immer viel zu sagen.«