Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.» So steht es im Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Schön und gut. Doch auch in unserer Gesellschaft werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Das belegt unter anderem der jährliche Armutsbericht der Bundesregierung. Angesichts des gesellschaftlichen Ungleichgewichts fordern politische Parteien «mehr soziale Gerechtigkeit». Was sagen unsere Weisen dazu? Muss es aus jüdischer Sicht eine gerechte Vermögensverteilung zwischen arm und reich geben?

Vor einigen Wochen haben wir an den Hohen Feiertagen in den Synagogen gebetet: «Am Rosch Haschana wird es aufgeschrieben und am Jom Kippur besiegelt (…) wer reich und wer arm sein wird – aber Umkehr, Gebet und Wohltun wenden das Böse des Gerichtsspruches ab.» Reichtum kommt also vom himmlischen Gerichtshof, Materielles gehört nach biblischer Konsequenz letztlich Gott. Keiner nimmt materiellen Besitz mit in die Welt im Jenseits.

Kadesch Dennoch gibt es auch so etwas wie koscheren Reichtum – und das bereits zu biblischer Zeit: Die Schatzkammer (hekdesch: das Geweihte) im Jerusalemer Tempel war nicht nur von der Wortanlage aus der hebräischen Wortwurzel Kadesch heilig. Daran knüpften im Mittelalter und in der frühen Neuzeit die aus Spenden unterhaltenen mildtätige Stiftungen zum Beispiel für ein jüdisches Armen- oder Krankenhaus an. Aber das war kommunaler Reichtum.

Anders formuliert die Bibel ganz konkret, der Reiche habe individuell die Hand weit zu öffnen, wenn es um die Versorgung eines Armen geht. Jüdische Landbesitzer sollten einen Teil der Ernte für die Armen, die Witwen und Waisen lassen. Konkret bedeutet dies für koschere Früchte heute, dass keine Nachlese zur profitablen Ernte gehalten wird, sondern die Nachlese an soziale Einrichtungen abgegeben wird, dass also koscherer Wein keine Trauben aus der Nachlese enthalten darf.

Eine chassidische Geschichte illustriert anschaulich, was Reichtum bewirken kann: Kommt ein Beter zu seinem Rebben, um ihm zu erzählen, dass einer, der ihm bisher regelmäßig ein Almosen hat zukommen lassen, nichts mehr gibt, denn der Geber sei durch ein gutes Geschäft ein reicher Mann geworden. Wie sei das möglich? Jetzt wo er doch reich ist, würde ihn das kleine Almosen doch viel weniger kosten als zuvor.

Spiegel Der Rebbe bittet ihn, an das Fenster zu treten, und fragt, was er sieht. Der Beter beschreibt das Treiben auf der Straße. Dann soll er sich vor den Spiegel im Schrank stellen und ihm sagen, was er sieht. Der Beter sagt natürlich, dass er nur sich selbst sieht. Erläutert der Rebbe: «Fenster und Spiegel, beides eine Glasscheibe, aber kommt etwas Silber dahinter, dann sieht man nur noch sich selbst.»

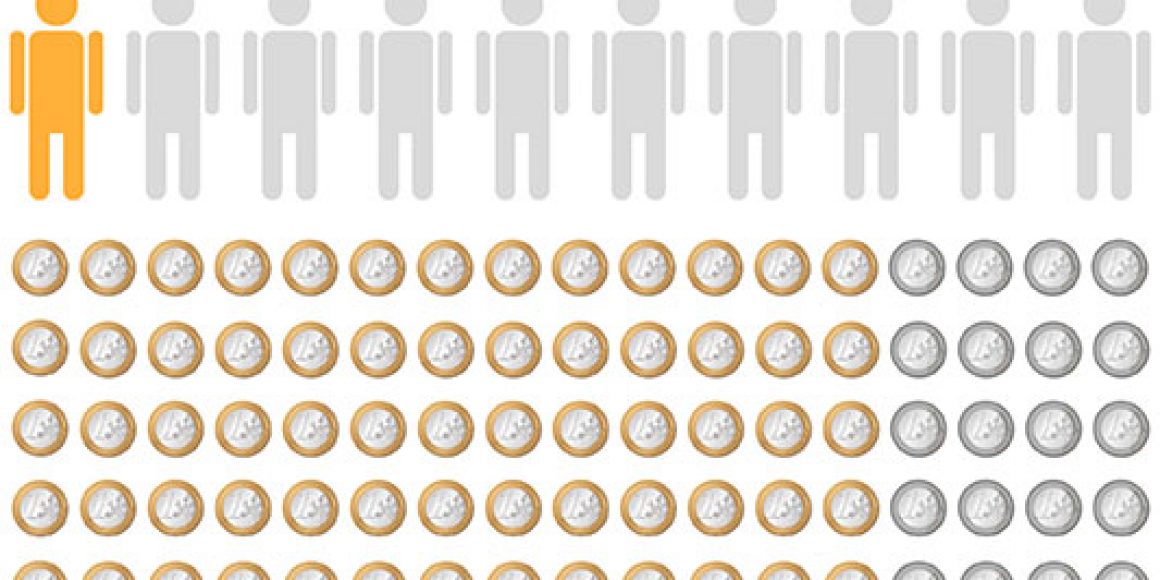

So gesehen gibt es in der Welt viel zu viele Menschen, die offenbar nur noch sich selbst sehen. Spiegel Online berichtete vor Kurzem von einer Reichtumsstudie, wonach das Geldvermögen im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 169,2 Billionen Euro gestiegen sei – das Pro-Kopf-Durchschnittsvermögen liegt in Deutschland bei knapp 50.000 Euro, ganz vorne sind die Amerikaner mit 177.000 pro Kopf. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung 79 Prozent des Geldvermögens besitzen – da ist es nur ein schwacher Trost, dass im Jahr 2000 die reichsten zehn Prozent 91 Prozent des Geldvermögens besaßen. Nimmt man noch die Verschuldung hinzu, wird die Lage noch trostloser.

Jüdische Sozialisten spielten beim zionistischen Kolonisationsprojekt Palästinas eine herausragende Rolle, Kibbuzim und sozialistische Parteien waren in der Gründerzeit und den ersten Jahrzehnten des Staates Israel eine nicht wegzudenkende Größe. Aber weniger als zwei Prozent der israelischen Bevölkerung lebt in Kibbuzim, sozialistischen Parteien kommt in der israelischen Politik schon lange keine zentrale Bedeutung mehr zu. Auch in Israel gilt heute: Die Armen werden immer ärmer, die Reichen immer reicher.

Bibel Aber wie geht man mit Reichtum um? Die rabbinischen Autoritäten im Talmud verbieten, dass ein Mensch mehr als ein Fünftel seines Reichtums für soziale Zwecke spendet – in anderen Worten: kein Kampf gegen Armut mit dem Risiko eigener Verarmung. Andererseits ist Judentum eine klassenlose Religion, will heißen, jüdisch-religiöses Leben kann nie zulasten der Armen oder über ihre Möglichkeiten gehen. Die Bibel wertet Besitzlosigkeit als Übel, das man durch Erfüllen von biblischen Vorschriften lindern soll. Das gilt für die Gesellschaft wie für den Einzelnen.

Und wenn es nochmals um die Frage geht, wie viel gegeben werden sollte, haben wir eine weitere Antwort am vergangenen Schabbat in der Synagoge gehört. In der wöchentlichen Toralesung ging es unter anderem um Abraham und seinen Neffen Lot: «Er gab ihm ein Zehntel (Maaser) von allem.» Ein Zehntel! Folgen wir Abrahams Beispiel, erfüllen wir Gottes Willen und sorgen für mehr soziale Gerechtigkeit in Bezug auf das persönliche Eigentum. Und entsprechend sind auch die politisch Handelnden aufgefordert, für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu sorgen. Man könnte auch angelehnt an den Satz aus dem Grundgesetz sagen: Eigentum, das heißt Reichtum, verpflichtet zu sozialem Handeln.

Der Autor ist Historiker, Direktor der Stiftung Topographie des Terrors und Rabbiner in Berlin.