Im Wochenabschnitt Zaw lesen wir die Anweisungen für die diensthabenden Kohanim, die Priester. Das Gebot über das Brandopfer (hebr. »Ola«) setzt fest, dass es morgens und abends im Tempel im Namen der Gemeinschaft der Israeliten darzubringen ist. Somit galt dieses Opfer als nationale Institution des Volkes. Daher wurden die Lasten und Kosten dieses Opfers auch vom ganzen Volk getragen.

Das Feuer auf dem Altar brannte die ganze Nacht hindurch gemäß der Vorschrift der Tora (3. Buch Moses 6,2). Das Darbringen der täglichen Opfer im Heiligtum erfolgte vor einer Art Volksvertretung. 24 Mischmarot, Wachmannschaften aus dem Volk, leisteten jeweils eine Woche lang ihren Dienst neben den Kohanim und Leviten.

Nach den Anweisungen für die Priester befasst sich unser Wochenabschnitt mit dem Chatat, dem Sündopfer. Es gilt vor allem den irrtümlich, nicht wissentlich begangenen Verfehlungen eines jeden Einzelnen. Es konnte genauso den Herrscher, den Kohen oder auch die ganze Gemeinschaft betreffen. Wesentlich dabei war aufrichtige Reue, um die g’ttliche Vergebung zu erwirken. Erst dann meinte man, dass ein Opfer (hebr. Korban) Wohlgefallen finden würde.

Das Ascham, das Schuldopfer, war im Altertum fällig, wenn jemand zum Beispiel eine Zeugenaussage verweigerte, die dazu führen würde, einen Täter zu stellen, oder aber seinen Schwur oder sein Gelübde gebrochen hatte. Auch hier galt die aufrichtige Reue als selbstverständliche Voraussetzung der Opfergabe. Das Friedensopfer teilte man in mehrere Kategorien ein. Und das Dankopfer (hebr. Korban Toda) brachte man nach der Genesung oder Befreiung aus Gefangenschaft dar. Es war auch möglich, dieses Opfer nach einer beschwerlichen Reise oder bei der Errettung aus einer Katastrophe darzubringen.

Tagesgebete An die Stelle der Tempelopfer unserer Ahnen traten nach der Zerstörung des Beit Hamikdasch und nach der Vertreibung unseres Volkes aus dem Heiligen Land die Tagesgebete, die Liturgie der Synagogen in aller Welt. Als Zeichen unseres Vertriebenendaseins wird in der jüdischen Welt kein Priesterdienst mehr geleistet, kein Opfer mehr dargebracht, wie der Prophet Hoschea sagt: »dass wir statt Opferstiere die Worte unserer Lippen darbringen« (Hoschea 14,3). So leisten wir Juden heute durch unsere andächtigen Gebete den Opferdienst, der zutreffend als »Herzenspflicht« bezeichnet wird.

Nach der Beschreibung der Opferarten berichtet die Parascha über die Priesterweihe Aharons und seiner Söhne. Mosche übergab Aharon die Dienstkleider und den priesterlichen Schmuck »Urim« und »Tumim«, das Brustschwert mit dem Namen der zwölf Stämme der Israeliten und den Kopfschmuck. Dann erfolgte zum Abschluss des Weiheakts die Salbung mit dem heiligen Öl. Danach mussten Aharon und seine Söhne eigene Opfer darbringen.

Sinn Oft werden wir nach dem Sinn der minutiösen Bewahrung der Tempel- und Priestertraditionen gefragt. Die Antwort kann in zwei Richtungen führen. Das Heiligtum und die Priesterschaft bilden Teile der g’ttlichen Offenbarung vom Berg Sinai für alle Zeiten. Es steht uns nicht zu, aus welchen Gründen auch immer, irgendetwas zu ändern oder zurechtzurücken. Als Zweites bilden diese Elemente des Tempelkultes und des priesterlichen Dienstes nicht nur wesentliche Teile der Spiritualität unseres Volkes, sondern vor allem die messianischen Erwartungen, die uns mehrfach durch die Propheten verheißen wurden.

Dieser Schabbat, der letzte vor dem Pessachfest, wird Schabbat Haggadol genannt, der erhabene Schabbat. An diesem Tag bereiten wir uns ernsthaft auf das vor uns liegende Fest der Befreiung unserer Vorfahren aus der ägyptischen Sklaverei vor. Sich Jahr für Jahr auf die einst erhaltene Freiheit zu besinnen, ist nicht leicht. Der Herr hat uns, sein Volk, vor etwa dreieinhalb Jahrtausenden aus Ägypten hinausgeführt. Unsere Ahnen hatten dort vier Jahrhunderte lang als Fronarbeiter gedient. Die g’ttliche Befreiung gilt bis heute als unser Urerlebnis, das uns zu einem Volk machte.

Hintergrund Kann man heute noch ein dermaßen bedeutendes Erlebnis, das so lange zurückliegt, würdigen und feiern? Wie das Ereignis mit der Zeit verblasst, wird das Feiern zu einer bloßen Pflichtübung. Es sei denn, das Fest gewinnt an zusätzlichen Inhalten, die es nötig machen, sich mit dem Hintergrund zu beschäftigen. Dies können Rituale leisten, auf die man sich intensiv vorbereiten und in die man sich hinein vertiefen muss. Solche Rituale hat Pessach zur Genüge.

Vor der Zerstörung des Heiligtums in Jerusalem bereiteten unsere Vorfahren zum Beispiel das Pessachlamm-Opfer vor. Heute ist davon nur noch die verbindende Erinnerung in Form eines gebratenen Knochens am Seder-Teller geblieben. Aber das Backen der Mazzot ist auch heute noch Pflicht.

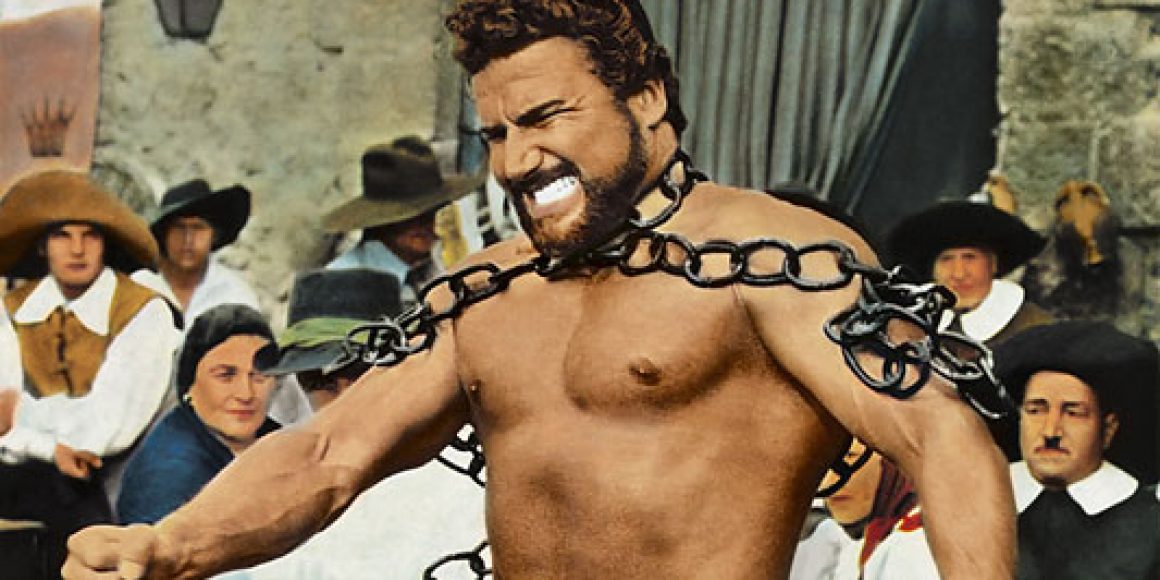

Die Rabbinen vergleichen das Pessachfest mit dem Schabbat. Sie betonen: Während der Schabbat den Einzelnen von der Last der Eintönigkeit der Arbeit befreit, führte das Pessachfest die Israeliten als Volk aus der Unterdrückung in die Freiheit. Anders gesagt: Das eine bricht die Ketten der sozialen, das andere die Ketten der nationalen Unterdrückung.

Pessach wirkt ohne den Schabbat sinnlos – und umgekehrt. Denn welche Bedeutung hätte die nationale Freiheit, wenn der Einzelne weiter unterdrückt wird? Und wie könnte sich das Brechen der sozialen Ketten nützlich auswirken, wenn das Volk sich nicht frei entfalten kann?

Der Autor war bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.