Im Wochenabschnitt Bechukotaj werden die Brachot, Segnungen, aufgeführt, die dem jüdischen Volk zuteilwerden, wenn es sich an die Worte der Tora hält. Und es werden die Worte der Zurechtweisung, der Tochacha, sowie Flüche genannt, die sich gegen das Volk richten, wenn es sich nicht an die gʼttliche Tora hält. Die Welt wurde von Gʼtt so programmiert, dass der Segen automatisch folgen wird, wenn das jüdische Volk Gʼttes Gebote befolgt – so die Botschaft: Regen wird zum günstigsten Zeitpunkt fallen, und das Volk wird sicher in seinem Land Israel verweilen können.

Eine der Segnungen, die uns Gʼtt in Paraschat Bechukotaj verspricht, ist: »Ihr werdet euer Brot zur Sättigung essen und ruhig wohnen in eurem Land« (3. Buch Mose 26,5).

Aus welchem Grund aber sollte man Brot essen, wenn nicht, um damit satt zu werden? Der mittelalterliche Kommentator Raschi (1040–1105) erklärt, dass »man nur wenig essen wird, und diese geringe Menge wird im Magen gesegnet sein«. Dieser Segen ist größer, als wir uns vorstellen können. Es geht nicht darum, dass wir im Lotto gewinnen oder Hunderttausende oder gar Millionen verdienen, was sich die meisten wünschen. Nein, selbst wenn wir nicht viel haben, wird es uns vollkommen ausreichen und uns zufriedenstellen. Darum geht es.

Die Fähigkeit, mit einem kleinen Betrag zufrieden zu sein, ist in der Tat ein Segen

Die Fähigkeit, mit einem kleinen Betrag zufrieden zu sein, ist in der Tat ein Segen, wie es in Pirkej Awot 4,1 heißt: »Wer ist reich? Einer, der mit dem zufrieden ist, was er hat.« Das bedeutet, selbst eine Person mit riesigem Vermögen kann tatsächlich als arm gelten, während jemand, der überhaupt kein Geld hat, reich sein kann. Es hängt alles von der Einstellung ab.

Rabbiner Noach Weinberg (1930–2009) fragte häufig seine Schüler: »Würdest du mir deine Augen für zehn Millionen Dollar verkaufen?« Der Schüler verneinte, und der Rav sagte: »Du solltest wissen, dass du Multimillionär bist. Schau, was für ein Geschenk Haschem dir gemacht hat!«

Weiter sagte Rav Noach: »Und wenn du einen Anruf erhalten würdest, dass du den Jackpot in der nationalen Lotterie geknackt hast und wärst auf dem Weg, deinen Hundert-Millionen-Dollar-Scheck abzuholen, und jemand schneidet dir auf der Straße den Weg ab – würdest du dann wütend werden? Würdest du aus dem Fenster schreien: »Hey, lern endlich Fahren!« Nein, du bist gerade Multimillionär geworden, und niemand kann dir das breite Lächeln aus dem Gesicht nehmen. Denn du weißt, du bist ein Glückspilz, Haschem hat dich lieb, du hast ein außergewöhnliches Geschenk erhalten, du bist etwas ganz Besonderes. Nun, das sollten wir alle sein. Wir haben Geschenke im Wert von mehreren Millionen Dollar erhalten.« Dies sei etwas, worüber sich jeder freuen und immer lächeln und sich von niemandem die Laune verderben lassen sollte. Diese Lebenseinstellung ist ein wahrer Segen.

Denn was nützen uns Hunderte Millionen, wenn das Allerwichtigste fehlt, die Gesundheit

Einen interessanten Hinweis auf dieses Konzept findet man in dem hebräischen Wort »aschir« – deutsch: reich. Laut unseren Weisen handelt es sich dabei um ein Akronym: Ajin (Ejnaim – Augen), Schin (Schinajim – Zähne), Jud (Jadajim – Hände) und Reisch (Raglajim – Beine). Ein Reicher ist also jemand, der diese wunderbaren Geschenke von Gʼtt besitzt und wertschätzen kann. Denn was nützen uns Hunderte Millionen, wenn das Allerwichtigste fehlt, die Gesundheit.

Die rabbinische Kommentarsammlung Torat Kohanim, auch bekannt als Sifra, kommentiert den Vers »Ihr werdet euer Brot zur Sättigung essen und ruhig wohnen in eurem Land« mit einem Verweis auf den Frieden: Wenn es keinen Schalom (Frieden) gibt, dann gibt es nichts. Frieden ist äquivalent zu allem, wie wir in unseren Gebeten sagen: »Osseh Schalom uwore et hakol – Er macht Frieden und schafft alles.«

Wie wir wissen, hat ohne Frieden nichts einen Wert – sei es Frieden in einer Gemeinde, in einer Familie oder zwischen Gemeinden und Nationen. Dies verdeutlicht auch ein Vers am Ende der Mischna: »Der Ewige, gelobt sei Er, fand kein Gefäß, um Segen für das Volk Israel aufzubewahren, als (das Gefäß) des Friedens« (Ukzin 3,12).

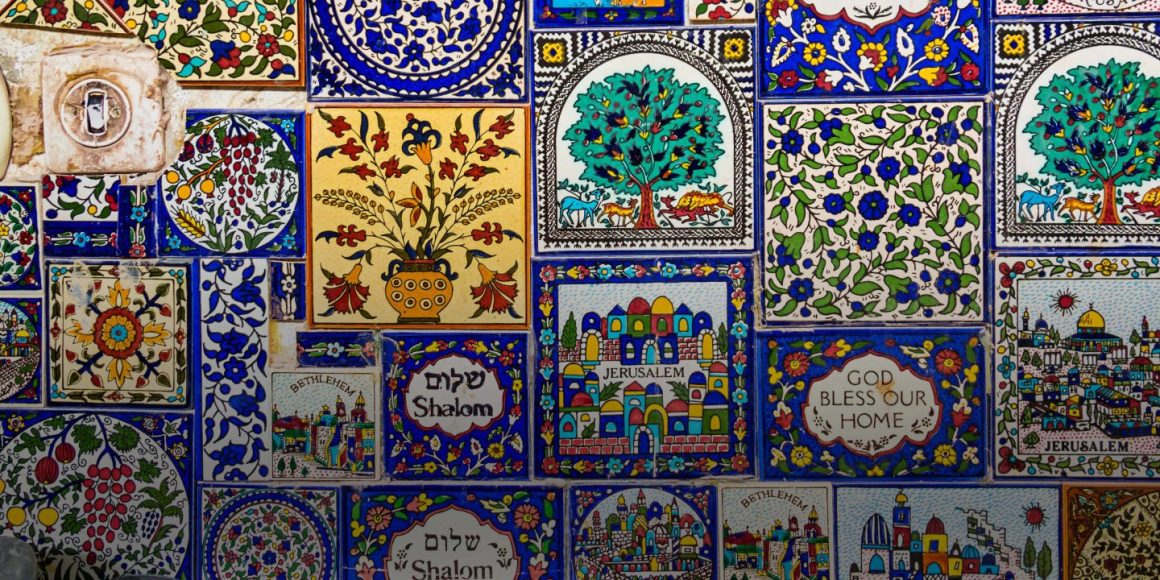

Der Talmud sagt: »Groß ist der Frieden, denn alle unsere Gebete enden mit dem Wort Schalom, Frieden.« Das ist in der Tat so: Alle wichtigen Gebete im Judentum, wie die Amida, das Hauptgebet, das wir dreimal am Tag sagen, Birkat Hamason, das Gebet nach dem Essen, der Aharonitische Segen, mit dem die Kohanim, die Priester, das Volk segnen und mit dem wir jede Woche am Schabbat unsere Kinder segnen, und einige andere Gebete enden mit dem Wort »Schalom«.

Ohne Frieden kann kein anderer Segen existieren

Der Talmud fragt, warum alle Gebete ausgerechnet mit diesem Wort enden. Die Antwort ist, dass Gʼtt suchte nach einem Gefäß, in dem Er alle Segnungen unterbringen konnte. Dieses Gefäß ist der Frieden. Mit den anderen Wörtern, wenn das Gefäß zerbrochen ist, können alle anderen Segnungen wie Gesundheit, Wohlstand oder Erfolg leicht herausfließen. Ohne Frieden kann kein anderer Segen existieren. Insofern ist der Segen für den Frieden der allerwichtigste und kommt immer am Schluss, um dies zu verdeutlichen.

Das hebräische Wort Schalom stammt von dem Wortstamm schalem. Dies bedeutet vollständig sein, ganz sein – denn nur in einem Friedenszustand können wir die Vollkommenheit erreichen, unser Potenzial ausschöpfen und schließlich unser Ziel auf dieser Welt erreichen.

Heute ist diese Botschaft sehr aktuell, denn es mangelt leider an Frieden sowohl in der Welt als auch im jüdischen Volk. Und wenn es uns an Schalom fehlt, können wir den Segen, der uns zuteilwurde, nicht genießen, wir wissen ihn nicht zu schätzen.

Möge schon bald wieder Frieden in der Welt und innerhalb des Volkes Israel herrschen! Mögen die Kriege, die uns den Segen rauben, aufhören! Mögen unsere Soldaten und die Geiseln unversehrt nach Hause zu ihren Familien zurückkehren und in Frieden und Zufriedenheit leben.

Der Autor ist Rabbiner der Synagogengemeinde Konstanz und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).