Anders als in Israel, wo man den Wochenabschnitt Nasso bereits vergangene Woche gelesen hat, liest man ihn in der Diaspora erst an diesem Schabbat. Die Parascha enthält den Priestersegen, Birkat Kohanim, der fester Bestandteil der synagogalen Liturgie ist. Das Segnen der Gemeinde in der Synagoge unterliegt bestimmten Voraussetzungen und Regeln.

Dies entnahmen die Kommentatoren und Rabbinen aus der Formulierung des Priestersegens in der Tora: »Der Herr sagte zu Mosche: Sprich zu Aharon (dem ersten Hohepriester Israels) und seinen Söhnen: ›So sollt ihr die Kinder Israels segnen‹« (4. Buch Mose 6,22).

Mit dieser Formulierung des Textes begründet man die Tatsache, dass im synagogalen Dienst nur ein Kohen, das heißt ein direkter Nachfahre Aharons, der Priesterfamilie, den Segen aussprechen darf, stehend und mit ausgebreiteten Armen.

HERKUNFT Bei dieser alten Tradition scheint die Frage berechtigt, warum in der Synagoge bis heute nur ein Kohen den Segen erteilen darf. Es ist doch bekannt, dass in der Wertschätzung des nachbiblischen, rabbinischen Judentums das Toralernen und das Halten der Gebote weit höher rangieren als die priesterliche Herkunft.

Wie kommt es, dass den Segen nur ein Kohen erteilen darf, selbst wenn er kein Toragelehrter ist und sich vor ihm in der Gemeinde mehrere solcher verdienstvollen Menschen befinden? Ist diese Anordnung der Tora mit den Normen des Judentums in Einklang zu bringen?

Der Sinn dieses Gebots liegt in dem bekannten jüdischen Prinzip »Hoffnung«. Wir hoffen und harren auf die Erlösung der Welt mit den Möglichkeiten zur Wiederherstellung des Tempels und des Priestergʼttesdienstes in Jerusalem. Wegen des Prinzips »Hoffnung« muss auch die Stellung des Kohen unangetastet bleiben.

In der Tora erhielten die Priester deshalb den Auftrag zum Segnen, weil sie es auch aufrichtig tun konnten. Die Kohanim besaßen keinerlei Vermögen. Sie lebten von den Spenden und Zehntelabgaben des Volkes. Das Wohlergehen des Volkes lag also in ihrem Interesse. Daher konnten nur sie das Volk auch gefühlsmäßig motiviert segnen.

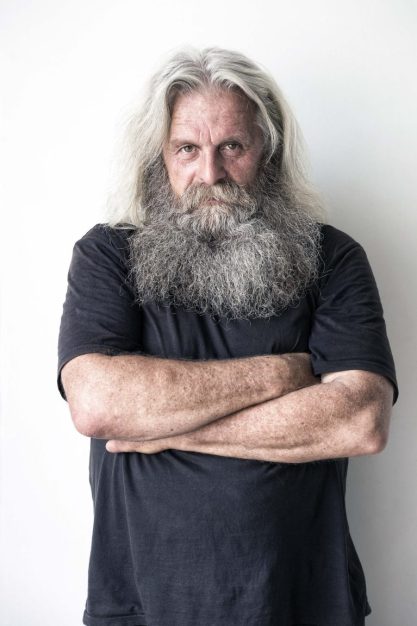

Unser Wochenabschnitt enthält ferner die Gebote für den Nasir. In der biblischen Zeit war ein Nasir jemand, der freiwillig ein Gelübde der Enthaltsamkeit auf sich genommen hatte. Die Tora, die die Formen der Askese keineswegs unterstützt, duldete diese Art eines Gelübdes jedoch, wenn es zeitlich begrenzt blieb. So mussten sich die Nasiräer eine Zeit lang alkoholischer Getränke wie auch des Fleischgenusses enthalten. Als äußeres Zeichen ihres Nasiräertums ließen sie ihr Haar nicht scheren.

Auch der prophetische Abschnitt für diesen Schabbat ist eine Anlehnung an dieses Gebot der Tora. Dort lesen wir die Erzählung vom bärenstarken Samson aus dem 13. Kapitel des Richterbuches.

Samson ist die Personifizierung eines Nasir, und dennoch ist er in der ethischen Terminologie der Tora keineswegs als eindeutig »tugendhaft« zu bezeichnen. Im Gegenteil. Wir erleben die Darstellung seiner menschlichen Schwächen und zum Schluss der Erzählung auch sein Scheitern. Frauen spielen in dieser Episode, wie immer wieder im Tanach, eine entscheidende Rolle.

SAMSON Ein Bote Gʼttes erscheint der Frau von Manoach und sagt ihr, dass sie einen Sohn gebären wird. Der Ehemann und spätere Vater Samsons spielt in dieser Geschichte nur eine untergeordnete Rolle.

Der Bote verkündet seinen Auftrag, indem er hinzufügt: »… trink weder Wein noch Schnaps und iss nichts Unreines (…). Kein Schermesser darf über das Haupt (des Knaben) kommen: Ein Nasir Gʼttes soll er von Mutterleib an werden« (Richter 13, 4–5).

Einst wird der Junge die Israeliten aus der Unterdrückung der Philister befreien. Zu jener Zeit war nämlich ein beträchtlicher Teil des jüdischen Landes von den Philistern besetzt. Sie waren von den griechischen Inseln, vermutlich aus Kreta, herübergesegelt und setzten sich mit ihren damals hoch entwickelten Kampfstrategien dort fest, wo heute der Gazastreifen liegt.

Jahrhundertelang führten die Israeliten erbitterte Kämpfe gegen sie, um ihr Land zurückzuerobern. Daher war die Botschaft von einer Befreiung, die hier an Samsons Mutter übergeben wurde und später in Erfüllung ging, von besonderer Bedeutung.

Der junge Samson wächst heran und verliebt sich mitten im Krieg in eine Frau aus den Reihen der Philister. Er legt seinen Eltern nahe, nach Timna zu ziehen, damit sie, wie es üblich ist, um die Hand der schönen Frau anhalten.

RÄTSEL Auf dem Weg zu seiner Hochzeit nach Timna zerreißt Samson, der jüdische Herkules, mit bloßen Händen einen Löwen, der sich ihm in den Weg stellt. Einige Zeit später richtet sich ein Bienenschwarm im Körper des toten Löwen ein. Samson nimmt vom Honig, gibt ihn auch seinen Eltern, ohne jedoch zu verraten, woher er ihn hat.

Dies nimmt er dann auf dem Festgelage bei seiner Hochzeit als Anlass für ein Rätsel und einen Wettstreit mit den Junggesellen der Philister. »Vom Fresser kam Fraß; und vom Starken kam Süßes«, lautet Samsons Preisfrage.

Die Gäste bitten die junge Ehefrau um Hilfe, da sie nicht als Verlierer dastehen wollen. Die hübsche Philisterin kitzelt die wertvolle Antwort schnell aus dem verliebten Gemahl heraus: »Was ist süßer als Honig? Und wer ist stärker als der Löwe?«

Damit beginnt der Untergang des Löwenbezwingers Samson. Seine Frau Delila hat ihn besiegt. Sie bringt ihn auch noch um seine Kraftquelle, als sie erfährt, dass das Geheimnis seiner Stärke in seinem langen Haar liegt. Während er schläft, schneidet sie es ab. Die Philisterin Delila zieht die Treue zu ihrem Volk der Treue zu ihrem Ehemann vor.

Der Autor ist emeritierter Landesrabbiner von Württemberg.

inhalt

Der Wochenabschnitt Nasso setzt die Aufgabenverteilung beim Transport des Stiftzelts fort. Es folgen verschiedene Verordnungen zum Zelt und ein Abschnitt über Enthaltsamkeitsgelübde. Dann wird der priesterliche Segen übermittelt. Den Abschluss bildet eine Schilderung der Gaben der Stammesfürsten zur Einweihung des Stiftszelts.

4. Buch Mose 4,21 – 7,89