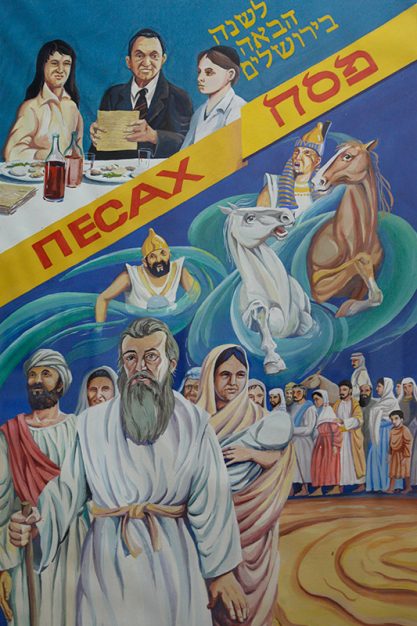

Ich erinnere mich noch genau an die Worte meiner Mutter, mit denen sie ein Pessachfest in der damaligen Sowjetunion beschrieben hat: Alles musste streng geheim gehalten werden, und Mazzot durften nur in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erworben werden – offiziell backen durfte man sie nicht.

Wurde man erwischt beim Kauf oder beim Feiern unseres Pessachfestes, bedeutete das den sofortigen Verlust des Arbeitsplatzes und einen mehrjährigen Gefängnisaufenthalt.

Im damaligen Geflecht aus Angst und Strafen war es nicht möglich, den Freiheitsgedanken von Pessach aufrechtzuerhalten.

Wenn es in der Antike um das Thema Freiheit der Kinder Israels geht, dann war damit die Befreiung aus der Sklaverei gemeint. Das »Arbeitstier« Mensch sollte frei von Fronarbeit werden und in seinem eigenen Land sein eigener Herr sein – mit der Freiheit, Gott anbeten zu dürfen.

Menschenrechte Um Redefreiheit oder Menschenrechte, wie wir sie heute kennen, ging es damals weniger. Heute sind wir in puncto Freiheitsgedanke schon weiter: Die besagten Menschenrechte wie auch die Meinungsfreiheit sind fundamentale Bestandteile unserer westlichen Zivilisation.

Trotzdem lohnt es sich, den Freiheitsgedanken der damaligen Zeit noch einmal zu veranschaulichen und den Versuch zu unternehmen, ihn auf unsere heutige Zeit zu übertragen. Was würden unsere Vorfahren sagen, wenn sie unsere heutigen Freiheiten aus der Nähe beurteilen könnten? Würden sie sagen: Was, wir müssen immer noch um unser Land kämpfen? Oder etwa: Jüdischsein ist nicht gerade der beste Weg, um das Leben in dieser Welt zu genießen?

Halten wir uns vor Augen: Schon in der Antike war Freiheit ein sehr schwieriges Thema, denn nicht jeder konnte wirklich frei sein. Die Freiheit blieb daher oft nur den oberen Klassen vorbehalten. Alle anderen waren auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen.

Die Gesellschaft funktionierte nicht ohne Knechte – sie waren Bestandteil einer jeden antiken Zivilisation. Doch Sklaven wurden nicht ehrlich entlohnt: so viel zu den wirtschaftlichen Aspekten der Sklavenhaltung der damaligen Zeit.

Quellen In der Tora finden wir einige Bestimmungen zur Frage der Sklavenhaltung beziehungsweise zu den Rechten und Pflichten von Sklaven. Heute, denke ich, ist das ein Thema, das uns erschreckt – eines, das wir längst hinter uns gelassen haben sollten.

Sklaven in der heutigen Zeit? Undenkbar. Doch zu den Zeiten der Tora war die Gesellschaft noch nicht so weit, um ohne Sklaverei zu leben. Daher zwingt uns die Tora Regeln auch für Sklaven auf.

Raschi (Rabbiner Schlomo ben Jizchak, 1040–1105) schreibt in einem Kommentar dazu, dass man einen Sklaven keinerlei beschämende Arbeit verrichten lassen darf – vielmehr soll man ihn behandeln wie einen Tagelöhner (3. Buch Mose 25, 39–40).

Und auch der Talmud geht explizit auf den Sklaven ein: So muss dieser genau dasselbe essen und trinken wie sein Herr. Man darf ihm also nicht schlechteres Brot geben oder schlechteren Wein. Deshalb äußern sich die Weisen folgendermaßen: Wer sich einen Sklaven erwirbt, erwirbt im Grunde genommen so etwas wie seinen eigenen Herrn (Babylonischer Talmud, Kidduschin 20a).

Und dennoch sind einem Sklaven Grenzen gesetzt, auch wenn wir ihn fürstlich behandeln müssen. So darf er nicht einfach aufstehen, sich für frei erklären und seinen Dienst bei seinem Herrn einfach aufgeben. Und obwohl diese jüdische Fortschrittlichkeit für jene Zeiten einmalig war und der Sklave im siebten Jahr freigelassen werden musste, blieb er trotzdem existenziell abhängig.

Zeit Doch kommen wir auf die heutige Zeit zurück. Was würden die biblischen Kinder Israels sagen, wenn sie unsere Freiheit bewerten könnten? Nun, sie würden vor allem feststellen, dass sie nicht überall zu haben ist. Zwar genießen wir in der heutigen Zeit in der westlichen Welt viel Freiheit, doch schaut man sich auf anderen Kontinenten um, so bleibt dieser Begriff häufig ein Fremdwort.

Frauen Vor allem aber, so denke ich, würden unsere Vorfahren die Meinungsfreiheit und die Freiheiten von Frauen und Kindern mit Staunen zur Kenntnis nehmen: alles Erscheinungen der modernen westlichen Kultur, die in der Antike in diesen Formen noch nicht einmal angedacht waren.

Und worüber würden unsere Vorfahren sich noch wundern? Vielleicht über die Selbstverständlichkeit, mit der wir Freiheiten heute ausleben. Doch unsere Gesellschaft scheint oftmals zu vergessen, dass Jahrhunderte von Kämpfen nötig waren, um die Früchte der Freiheit zu genießen.

Doch vielleicht ist gerade dies ein wichtiger Aspekt der Freiheit: Man muss einen langen Weg zurücklegen, um sie wirklich zu verstehen. Auch die Kinder Israels haben sie nicht gleich begriffen. Sie mussten 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich bringen, um sich ihrer Freiheit im neuen Land würdig zu erweisen.

Ostblock Der Kampf für Freiheiten, wie wir sie heute kennen, dauerte Jahrhunderte – und in den Ländern des ehemaligen Ostblocks ist es erst einige Jahrzehnte her, dass die Menschen dort anfingen, ihre Vorzüge genießen zu dürfen. Doch ausgerechnet heute scheint es, als würden wir uns oft zu wenig dafür einsetzen, Rede- und Religionsfreiheit in unserer modernen Welt zu verteidigen.

Vielleicht ist das der Grund, warum wir durch die Gebote des Pessachfestes jedes Jahr von Neuem an den Wert und die Kostbarkeit der Freiheit erinnert werden. Die Feiertage bilden eine Basis dafür, dass wir durch Lernen und Bewahren der Tradition verhindern, unsere Befreiung zu vergessen.

Erinnern wir uns also auch dieses Jahr von Neuem daran: Sklaven in Ägypten sind wir gewesen, und jetzt sind wir freie Menschen!

Der Autor ist Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.