Das hebräische Alphabet ist ein Symbol der jüdischen Identität. Die Buchstaben, aus denen sich die Texte des Gebetbuchs und der Torarolle ergeben, begleiten das jüdische Volk seit Jahrhunderten. Doch die Form der hebräischen Buchstaben hat sich einst gewandelt.

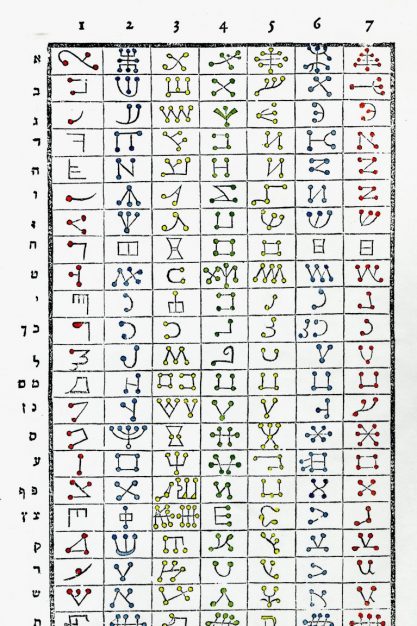

Historiker unterscheiden zwischen der paläohebräischen oder auch althebräisch genannten Schrift, die dem phönizischen Alphabet sehr ähnlich ist, und der assyrischen Schrift. Letztere ist die heute übliche Variante des Alefbets.

Formveränderung Der Talmud (Sanhedrin 21b-22a) berichtet uns von der Geschichte dieser Formveränderung. So sagte Mar Ukva: »Ursprünglich (am Sinai) wurde die Tora mit paläohebräischen Buchstaben und in hebräischer Sprache gegeben.

Später, in den Tagen von Esra, wurde die Tora in aramäischer Sprache und in assyrischer Schrift gegeben. Das jüdische Volk wählte die hebräische Sprache mit der assyrischen Schrift für die Torarolle.«

Doch Rabbi Jehuda HaNasi widerspricht. Seiner Meinung nach ist die heutige Schriftform die ursprüngliche Schrift der Tora gewesen. Die Sünden des Volkes hätten allerdings für eine Formveränderung zugunsten der unauthentischen paläohebräischen Schriftform gesorgt. Doch die Reue des Volkes habe die alte Schriftform wieder zurückgebracht.

Rabbi Schimon ben Elasar bestreitet jedoch, dass es jemals eine Veränderung der Buchstabenform in der Tora gegeben hat.

assyrisch Dieser Talmudabschnitt wurde zur Quelle zahlreicher rabbinischer Kommentare. So schreibt Ritva (1250–1330), dass lediglich die Zehn Gebote in der heutigen assyrischen Schriftform gegeben wurden. Das jüdische Volk habe sich allerdings geweigert, eine so heilige Schrift sowohl für alltägliche Zwecke als auch für das Studium der Tora zu benutzen.

Dieser Kommentar zeigt ein Szenario, das die verschiedenen talmudischen Meinungen kombinieren möchte. Die späteren Talmudkommentatoren bemühen sich, sowohl die drei Meinungen als auch einen Konsens zu beschreiben.

Diese widersprüchlichen Positionen bezüglich der ursprünglichen Buchstabenform im Text der Tora werden hierbei in einen größeren Kontext gestellt, oder es wird zwischen den verschiedenen Epochen differenziert.

Der zeitgenössische Jerusalemer Rabbiner Uri Amos Scherky hat einen interessanten Gedanken zu dieser talmudischen Debatte geäußert. Er sieht in der heutigen assyrischen Schrift eine Buchstabenform, die neben dem Darstellen der verschiedenen Laute des Hebräischen auch eine mystische Informationsquelle ist.

Leserichtung So offenbart uns zum Beispiel die Form des ersten Buchstaben in der Tora, das »Bejt« des Wortes »Bereschit«, etwas über unseren Bezug zur Schöpfung: Der Buchstabe ist nur zur linken Seite, also in Leserichtung, geöffnet. Dies lehrt uns, dass sich die Tora nur mit dem Leben nach der Schöpfung beschäftigt.

Die Frage nach dem, was vor der Schöpfung des Universums war, mag interessant sein, doch soweit sie unser spirituelles Wachstum dadurch nicht berührt, ist sie irrelevant.

Laut Rabbiner Scherky wohnt der assyrischen Schrift bereits eine Weisheit inne, wohingegen sich aus den paläohebräischen Buchstaben keine tieferen Lehren ziehen lassen.

Rabbiner Scherky sieht in der Form der assyrischen Buchstaben, im strikten Kontrast zur paläohebräischen Buchstabenform, eine Intensivierung g’ttlicher Offenbarung.

Dies hebt die auf den ersten Blick historische Talmuddebatte auf eine andere Stufe: Es geht nun primär nicht mehr um die historischen Fakten sondern um die Offenbarung des G’ttlichen. Ein weiteres Beispiel für die Vielschichtigkeit des talmudischen Textes.