Lag BaOmer, der 33. von insgesamt 49 Tagen der Omerzählung, gehört zu den freudigen Festen des jüdischen Kalenders, denn es verkündet das Ende der Trauerzeit, der sogenannten Omerzeit. Es ist in allen Gemeinden Brauch geworden, sich während dieser Tage nicht die Haare zu schneiden, auf das Rasieren zu verzichten, nicht zu heiraten und jeden Ausdruck der Freude zu mäßigen.

Dies geschieht in Erinnerung an die 24.000 Schüler von Rabbi Akiva, die innerhalb der ersten 33 Tage der Omerzählung einer Seuche erlagen. »Die Welt lag verödet« – so beschreibt der Talmud (Jewamot 62b) diese tragische Zeit.

In den Kommentaren zum Talmud stellen unsere Weisen fest, dass Rabbi Akiva keine Zeit verlieren wollte und sich noch am selben Tag, an dem die letzten seiner Schüler zu Grabe getragen worden waren, auf den Weg nach Süden begab, um dort Tora zu lehren. Dieser Tag war der 18. Ijar – Lag BaOmer.

Rabbi Meir, Rabbi Jehuda, Rabbi Jose, Rabbi Schimon Bar Jochai und Rabbi Elasar Ben Schamua gehörten zu Rabbi Akivas Schülern – »sie sind es, die in jener Zeit die Tora aufrichteten« (Jewamot 62b).

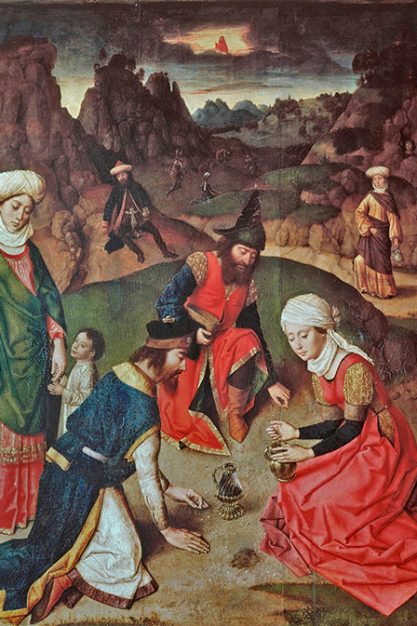

Erfolg Aber nicht nur das geschah am Lag Ba-Omer. Chatam Sofer, Rabbiner Mosche Schreiber (1762-1839), ist der Ansicht, dass Manna – das himmlische Brot – am 33. Tag nach dem Auszug aus Ägypten vom Himmel fiel. Chatam Sofer macht dabei folgende Rechnung auf: Die Mazzen, die das Volk Israel mit auf den Weg nahm, reichten für 30 Tage (also bis zum 15. Ijar). Drei Tage lang suchte das Volk nach Wegen, um sich Brot zu beschaffen. Da es damit keinen Erfolg hatte, kam das Volk Israel zu Mosche und Aharon und beschwerte sich. Daraufhin ließ der Ewige am 18. Ijar in der Wüste Manna vom Himmel fallen.

Aus der mündlichen Überlieferung wissen wir, dass Manna nicht wie jede andere Kost war. Es konnte roh, gekocht oder gebacken gegessen werden. Es ist auch bekannt, dass Manna jeden Geschmack annahm, welchen sich die Menschen beim Verzehr wünschten (Joma 75a). Die Einzigartigkeit von Manna bestand aber darin, dass es von 248 Gliedern eines Menschen –so der Talmud – vollständig aufgesogen wurde. Das heißt, Manna wurde vom Körper restlos als Nährstoff verwertet, ohne dabei etwas abzusondern.

Dienstengel Hier wird deutlich erkennbar, dass es sich um spirituelle Nahrung gehandelt haben muss. Rabbi Akivas Aussage über Manna im Talmud – »das Brot, das die Dienstengel essen« (Joma 75b) – bekräftigt diese Erkenntnis.

Warum aber wurde gerade Manna dem Volk Israel in der Wüste als Nahrung gegeben? Der Midrasch erzählt uns, dass die Engel vor den Ewigen traten, um zu protestieren, als sie hörten, dass der Ewige die Tora den Menschen geben wollte. Sie argumentierten, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut bestehe und somit die Gebote der Tora nicht einhalten könne, denn die Seele des Menschen stecke im Körper, und aufgrund der körperlichen Triebe könne der Wille des Ewigen nicht vollständig erfüllt werden. Der Ewige befand das Argument der Engel für richtig, jedoch erklärte Er, dass das Volk Israel die Tora erst dann bekommen werde, wenn jeder Einzelne eine bestimmte Stufe erreicht haben würde. Sofort im Anschluss an diese Erklärung ließ der Ewige, so der Midrasch, dann das Manna für das Volk Israel vom Himmel fallen.

Sinai Mittels Manna – der Nahrung der Engel – half der Ewige dem Volk Israel, schneller auf eine höhere Stufe zu gelangen. Das Ergebnis ist uns bekannt: Als das Volk Israel am Fuße des Berges Sinai stand, um die Tora zu erhalten, sagten alle gemeinsam »na’ase venischma – wir wollen tun und darauf hören« (2. Buch Mose 24,7).

Im Traktat Schabbat 88a steht im Namen von Rabbi Elasar geschrieben, dass das Volk Israel am Berge Sinai den Engeln glich, weil sie das Tun dem Hören vorgezogen hatten und somit verdeutlichten, dass sie die Erfüllung des Willens des Ewigen zu ihrem Hauptziel gemacht hatten. Und so sagte auch Rabbi Schimon Bar Jochai in der Mechilta: »Die Tora wurde denen gegeben, die vom Manna gegessen haben.«

Eigentlich hätte Manna viel früher vom Himmel fallen können – jedoch hätte es seine volle Wirkung dann ganz sicher nicht entfalten können, weil sich das Volk damals vom Brot aus Ägypten ernährt und sich somit noch nicht gänzlich davon befreit hatte. Dank der drei Tage ohne Brot konnte sich das Volk Israel von Ägypten vollständig losbinden und auf einen Neuanfang vorbereiten.

Von Pessach bis Schawuot werden insgesamt 49 Tage gezählt. Jeden Tag bereiten wir uns auf den Empfang der Tora vor. Gerade Lag BaOmer ist wie dafür geschaffen, um emporzusteigen. Dieser Tag birgt in sich das Potenzial, den Menschen dabei zu helfen, bestimmte Eigenschaften in sich zu entdecken, zu verbessern oder auszubauen und sich die weniger guten Eigenschaften abzugewöhnen.

Schmerz Auch Rabbi Akiva erkannte die Besonderheit von Lag BaOmer. Was kann mehr schmerzen, als 24.000 Schüler innerhalb eines Monats zu Grabe zu tragen? Im Talmud Sanhedrin 19b wird im Namen von Rabbi Jonatan gesagt: »Wer den Sohn seines Nächsten die Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte er ihn gzeugt.«

Demnach waren alle Schüler von Rabbi Akiva wie seine eigenen Kinder. Trotz des großen Unglücks, das sich ereignete, trotz seines großen Schmerzes lässt Rabbi Akiva diesen Tag – Lag BaOmer – nicht verstreichen. Er steht auf, lässt die Enttäuschung und tiefe Trauer hinter sich und begibt sich gen Süden. Er nutzt diesen Tag für einen Neuanfang, um neue Schüler auszubilden, die die Tora an künftige Generationen weitergeben werden.

Der Autor ist Rabbiner beim Landesverband Westfalen-Lippe.