Es wird oft und innig beschworen, das »christlich-jüdische Erbe«. Zumal im Vorfeld des 33. Evangelischen Kirchentages, der am Mittwoch in Dresden eröffnet wurde. Doch dieses Erbe ist ein schwieriges. Denn in vielen grundlegenden Dingen, gerade religiösen, sind Christen und Juden ziemlich über Kreuz. Das beginnt bei der Interpretation des Alten Testaments im Allgemeinen und endet mit den Zehn Geboten im Besonderen. Darüber können auch die zahlreichen Veranstaltungen während des Christentreffens nicht hinwegtäuschen.

Es fängt schon mit einem grundlegenden Missverständnis an: Die Tora ist eben nicht das Alte Testament! Auch die jüdische Interpretation der Zehn Gebote ist eine gänzlich andere als die neutestamentliche. Wenn das Christentum und seine großen Denker dazu neigen, Tora und Altes Testament gleichzusetzen, ist das nichts anderes als der Ausdruck eines fortwährenden Triumphalismus.

Rachegeist Der äußert sich vor allem, wenn Politik auf Religion trifft und sich christliche Moralvorstellungen im Gutmenschentum Bahn brechen: Seht her, wir sind euch überlegen. Augenfällig wurde dies vor Kurzem bei der US-Aktion gegen den islamistischen Terroristen und Massenmörder Osama bin Laden. Sofort hieß es, wenn man einen Menschen, selbst einen bösen, einfach mal ausschalte, tue man Unrecht, ja versündige sich. Man huldige dem alttestamentlichen Rachegeist statt christlicher Feindesliebe. Schließlich laute doch das Fünfte Gebot: Du sollst nicht töten.

In der Tora ist das ganz anders zu lesen. Dort ist von morden die Rede, und zwar an sechster Stelle des Dekalogs, am Beginn der zweiten Gesetzestafel. Das hat seinen guten Grund. Die jüdische Interpretation beruft sich auf das hebräische Ur-Dokument aus der Tora und die ursprüngliche Einteilung des Dekalog-Textes in zehn einzelne Aussagen, die alle aufeinander bezogen sind. Sie folgt damit einem Muster, das bereits in der ersten Zeile der Tora deutlich wird: »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.«

Die darin zum Ausdruck gebrachte Bipolarität setzt sich in der Schöpfungsgeschichte fort. Tag und Nacht, Meer und Land bis hin zu Mann und Frau – jeweils zwei Pole eines gemeinsamen Elements, welches nach Gleichgewicht verlangt. Wie Yin und Yang. Nur so ist die Welt vollkommen. Das betrifft auch die Einteilung in Heiliges und Profanes. Aus diesem Grund steht das Schabbat-Gebot ebenfalls im Dekalog. Es soll den Menschen helfen, zwischen Moral und Unmoral, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

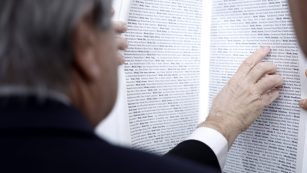

Tafel Deshalb sind die Zehn Gebote in der jüdischen Tradition einem System entsprechend geordnet, welches dem Schöpfungsmuster entspricht. Auf der ersten Tafel werden Aussagen dargestellt, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gott beziehungsweise göttlicher Autorität betreffen.

Die zweite Tafel mit fünf weiteren Geboten enthält Regeln menschlichen Zusammenlebens. Dieses System der beiden Tafeln steht in einem sorgsam austarierten Gleichgewicht, das durch eine gerechtere Welt zu Vollkommenheit und Frieden führen soll. Folglich muss das Mordverbot dort stehen, wo es um zwischenmenschliche Gebote geht – und zwar ganz oben.

Allerdings wollen das berühmte Christen wie der Welt-Ethiker Hans Küng so nicht gelten lassen: »Die rabbinische Version teilt das Zweite Gebot ... in zwei Gebote. Und um die Zahl zehn zu erreichen, werden das Neunte und Zehnte Gebot zu einem Gebot verschmolzen.« Seiner Auffasung nach sind es also die Juden, die teilen, verschmelzen, folglich manipulieren und sich an der universellen Moral der Menschheit eigenmächtig zu schaffen machen – ohne Einwilligung von Küng und seiner »Stiftung Weltethos«.

Unterschiede Kann diese konträr interpretierte religiöse Grundlage des Dekalogs als Basis für ein gemeinsames Grundethos von Judentum, Christentum und Islam herhalten? Die Antwort lautet: Geht’s auch eine Nummer kleiner? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir bei Kirchentagen nicht nur vermeintliche und tatsächliche Gemeinsamkeiten feiern, sondern uns stattdessen endlich die prinzipiellen Unterschiede zwischen Juden- und Christentum vor Augen führen.

Denn auch in den Differenzen liegt eine Qualität, die für alle von Gewinn sein kann. Nicht Verwischung der Profile, sondern ihre Schärfung könnte zu einem gemeinsamen moralischen Gewissen führen. Und dabei helfen, brennende gesell- schaftliche Fragen zu beantworten. Es muss ja am Ende kein Weltethos dabei herauskommen.

Der Autor ist Rabbiner der Frankfurter Budge-Stiftung. Von 2007 bis 2010 war er im Vorstand des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.