Sicherlich hatte in den vergangenen Jahren manch Krise größere reale Auswirkungen auf unseren Alltag als EHEC. So ließ uns die Asche des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull massenhaft zwischen New York und Tegel stranden. Aber nichts hat eine derartig kollektive Verunsicherung ausgelöst wie jetzt die gefährliche Darmerkrankung. Statt nun aber über »agrarindustrielle Gurken aus Südspanien« versus »Biosprossen aus Nordwestdeutschland« zu diskutieren und so erleichtert in vertraute Polarisierungen zurückzufallen, ist dies vielleicht eine gute Gelegenheit, sich zu fragen, warum diese Krise uns derart zugesetzt hat.

Noch im vorletzten Jahrhundert waren auch in Mitteleuropa große Seuchen keine Seltenheit. 1892 wütete in Hamburg die Cholera und forderte 8.605 Todesopfer. Während vieler Kriege und in Nachkriegszeiten starben Hunderttausende an eigentlich beherrschbaren Krankheiten und Epidemien. Seitdem sind wir uns unserer Sterblichkeit vielleicht nicht weniger bewusst als unsere Vorfahren, halten sie aber für viel berechenbarer – und mit dem Restrisiko von Verkehrs-, Haushalts- und Beziehungsunfällen haben wir uns irgendwie arrangiert.

Sprossen Die Statistik sagt uns genau, wie unsere Lebensführung die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkt und Krebs beeinflusst und welche Lebenserwartung wir nach der Entdeckung dieser oder jener Tumorart noch haben. Jene Strategie der rationalen Risikobewertung hat bei EHEC jedoch komplett versagt. Dass bei einem Frühstücksbuffet brav auf Tomaten und Gurken verzichtet wurde, um stattdessen, am Tag vor der Sprossenwarnung, ausgerechnet Sprossen anzubieten, ist da fast kabaretttauglich.

Gleichzeitig zeigt die Panik rund um den bedrohlichen Erreger eine grundlegende Verunsicherung in Bezug auf das, was da auf unseren Tischen landet: Essen muss gesund sein, darf keine Risiken in sich bergen, muss fair gehandelt werden. Genau an dieser Stelle hat sich etwas über die vergangenen Jahre hinweg, gerade in Westeuropa, grundlegend verändert. Denn lange Zeit war das einzig Wichtige für die Mehrheit der Menschen, dass sie genug hatte, um einigermaßen satt zu werden. Fehlernährung war weitverbreitet und wurde nicht einmal als Problem wahrgenommen.

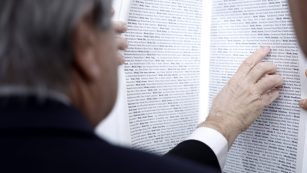

Händewaschen Das Judentum war und ist eine der wenigen Kulturen, in denen eben nicht alles, was essbar ist, auch gegessen wird, in denen der Nahrung ein geistiger Wert zugeordnet wird – und bewusstes Essen eine Selbstverständlichkeit ist. Diese Bewusstheit geht weit darüber hinaus, zu fragen, woher die Mahlzeit stammt, die auf meinem Teller landet, oder wie etwa das Tier behandelt wurde, als es noch lebendig war: Die Heiligkeit des Tempels in Jerusalem war nach dessen Zerstörung auf den Esstisch übertragen worden. Das Händewaschen findet eben gerade nicht nur der Hygiene wegen statt, sondern ist rituelle Handlung, nach dem Vorbild des Hohepriesters.

Zu wissen, was man auf dem Teller hat, ist die Voraussetzung, um die richtige Beracha, den Segensspruch vor und nach dem Essen zu sagen. Doch Vorsicht mit allzu schnellen Schlussfolgerungen! Kaschrut hat nur sehr bedingt etwas mit gesunder Ernährung zu tun – nirgendwo steht, dass Fliegenpilze nicht koscher seien. Und sowohl die zu Unrecht verdächtigten Gurken als auch die schuldigen Sprossen sind nach traditionellen Regeln koscher – auch hier also keine Absicherung gegen eine unbekannte Form der Ansteckung.

Hygiene So scheint das eigentliche Ergebnis dieser Krise, dass wir wieder lernen müssen, was für unsere Vorfahren selbstverständlich war: dass existenzielle Unsicherheit zu unserem Leben dazugehört und es letztlich keine Garantien gibt. Im Mittelalter haben jüdische Gemeinden schmerzhaft erlebt, dass größere Hygiene aufgrund der Kaschrut ihnen gar nichts genützt hat. Im Gegenteil. Weil sie weniger von den Seuchen betroffen waren, wurden sie als »Brunnenvergifter« vertrieben und ermordet.

Die Sehnsucht nach einleuchtenden Antworten, nach eindeutigen Schuldigen ist uns eigen und durchaus verständlich. Denn sie könnten das Navigieren in einem komplexen Alltag erleichtern. Und die Religionen bieten mit ihrem überschaubaren Wirkprinzip von Schuld und Strafe sogar einen metaphysischen Überbau dafür. Aber unser aller Lebenserfahrung spricht gegen eine derartige Vereinfachung. Das Leiden von Unschuldigen argumentativ auszublenden, ist sowohl ethisch als auch religiös verwerflich, ja sogar blasphemisch.

EHEC hat uns wieder einmal vor Augen geführt, dass Ursache und Wirkung oft nicht so einfach auszumachen sind. Das Leben bedeutet nun mal, einigen bekannten Risiken ausgesetzt zu sein. Und vielen unbekannten.

Die Autorin ist Rabbinerin der Jüdischen Gemeinde zu Berlin.