Das gesellschaftliche »Wissen über Antisemitismus« weist Leerstellen auf. Vielen ist der Begriff und das, was damit gemeint ist, nicht besonders geläufig. Dabei treten antisemitische Kommunikationen mit zunehmender Häufigkeit auf. Die einen halten den Antisemitismus für ein Phantom, für andere gilt er als eine alltägliche Begleiterscheinung.

Eine bemerkenswerte Perspektivendivergenz, die sich nicht so einfach schließen lässt. Die leise Stimme, die Juden seien »doch ein wenig anders«, oder auch die Annahme, Juden seien ganz besonders privilegiert und genössen einen besonderen Schutz vor Diskriminierung, tragen dazu bei, dass Antisemitismus nicht erkannt wird. Das unermüdliche Ringen um Definition, die Verunsicherung bei der Frage »War das jetzt antisemitisch?« zeigen den Versuch, die Sache mit dem Antisemitismus ausschließlich rational zu verhandeln, weit weg vom eigentlichen Triebfaktor antisemitischer Impulse: der Emotion.

gedächtnis Auf dieser Basis gelingt es nicht, ein antisemitismussensibles Gedächtnis zu schaffen, das uns als Gesellschaft durch die Fragen »Was ist das, und wann fängt es an?« navigiert. Wie kann in der Tat ein solches geteiltes Gedächtnis entstehen, wenn es von einem Großteil der Gesellschaft konsequent abgespalten und schließlich derealisiert wird?

In einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2013 waren 77 Prozent der Befragten der Auffassung, der Antisemitismus sei kein relevantes Problem. Während knapp 20 Prozent den Antisemitismus als weit verbreitet einschätzten, zeigt die Studie des Expertenkreises Antisemitismus zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus ein völlig anderes Bild: 76 Prozent der Befragten halten den Antisemitismus in Deutschland für ein Problem beziehungsweise sehr großes Problem, von dem zudem 78 Prozent meinen, es habe in den vergangenen fünf Jahren etwas beziehungsweise stark zugenommen.

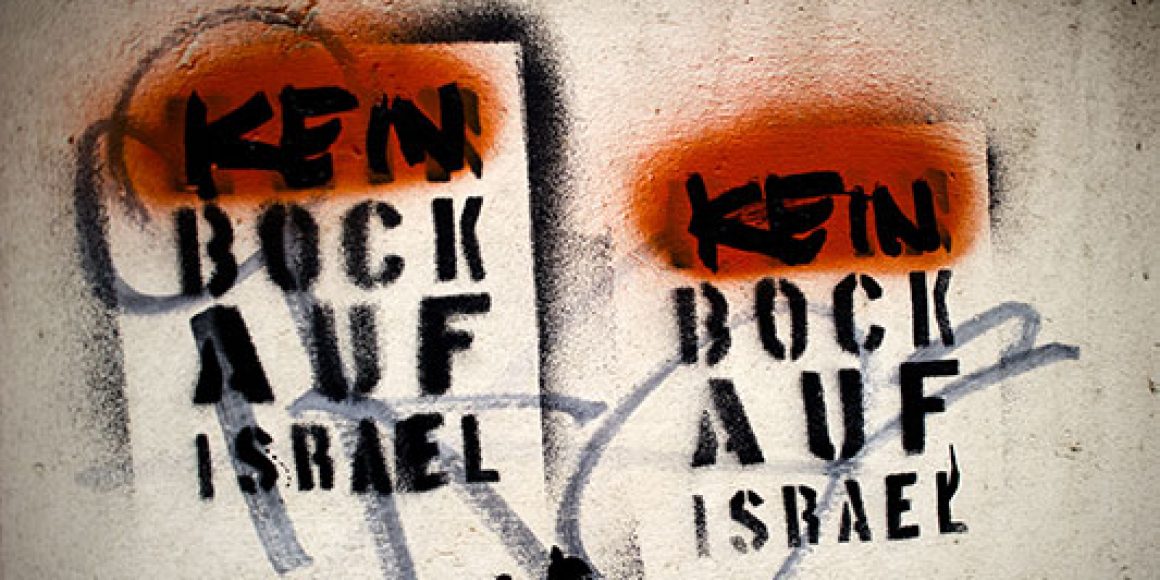

Der Expertenkreis Antisemitismus konstatierte 2017 in seinem Bericht die Verbreitung und Relevanz des sekundären und israelbezogenen Antisemitismus quer durch alle Bevölkerungsgruppen, aber auch eine erhöhte antisemitische Mobilisierung im Rechts- und Linksextremismus sowie islamischen Fundamentalismus.

aggression Die sekundären und israelbezogenen Ideologieformen liegen dabei sehr nah beieinander, sie resultieren mehr oder weniger aus der Erinnerungsabwehr und reagieren mit Aggression auf Juden und den Staat Israel. Unter dem Banner der »Israelkritik« können inzwischen ganz offen antisemitische Töne geäußert werden. Das Bedürfnis nach einer positiven, unbeschadeten Identität erzeugt immer noch den Wunsch, Antisemitismus zu verdrängen, um sich der damit verbundenen Gefühle zu entledigen.

Die sich wiederholenden verbalen Entgleisungen sind ein Zeichen für Antisemitismus als Teil des öffentlichen und medialen Alltags. Statements werden unter Umständen zurückgezogen, aus Angst vor Skandalisierung, es sei denn, die Empörung war nicht groß genug. Der öffentliche Umgang mit antisemitischen Entgleisungen zeigt, dass die Thematisierbarkeit des Antisemitismus fast nur über Skandalisierung und Sanktionierung funktioniert. Bei vielen antisemitischen Sprecharten steht nicht zwingend eine Absicht dahinter, aber auch ein nicht gewollter Antisemitismus wirkt und verletzt. Mit solchen Botschaften werden Zugehörigkeiten geordnet, Beziehungen geregelt und Gefühle transportiert.

Wenden wir uns konkreten Situationen zu, sehen wir, wie die antisemitische Sprache sich im Alltag entfaltet – »Jude« wird zunehmend als Schimpfwort benutzt. Auch oftmals »nur« nachgeplappert, wird damit eine Botschaft transportiert: Juden seien anders, »schwach«, »verräterisch«, »verlogen«. Es geschieht meistens vor den Augen anderer, und nur selten gibt es Widerstand dagegen.

kommunikation Das Internet eröffnet noch einmal ganz andere Möglichkeiten für antisemitische Kommunikation. Antisemitische Hassbotschaften im Netz sind die am häufigsten genannte Erscheinungsform des Antisemitismus aus der Sicht der Betroffenen. 87 Prozent der Befragten in der Studie zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus nennen das Internet und die sozialen Netzwerke als den Hauptort der Konfrontation.

Die Gewalt im Netz wird zudem äußerst selten gemeldet und daher kaum erfasst. Man muss aber nicht lange suchen, bis man auf den ersten antisemitischen Kommentarspalten unter einem beliebigen Beitrag über Juden oder Israel landet. Hier zeigt sich die regelrechte Enthemmung, die kaum noch zu überblicken ist. Eine neue Studie zu Erscheinungsformen und ideologischen Hintergründen antisemitischer Agitation in den sozialen Netzwerken des hessischen Verfassungsschutzes zeigt das erschütternde Ausmaß des Judenhasses in der digitalen Welt und weist darauf hin, wie dringend notwendig eine offene Debatte darüber ist, was wir unter Antisemitismus verstehen und mit welchen Ansätzen ihm wirksam begegnet werden kann.

Wir dürfen uns bei diesen Debatten nicht noch einmal verlaufen. Es darf nicht länger übersehen werden, wie »normal« der Antisemitismus geworden ist und von welchen Emotionen er heute noch mobilisiert und getragen wird.

Die Autorin leitet das ZWST-Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment und ist Mitglied im Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestages.