Von seinem Büro aus blickt Jörg Skriebeleit auf diese Straße, die eine wahre Zumutung ist: Sie führt einmal quer durch das frühere Konzentrationslager, zwischen Kommandantur und Appellplatz hindurch, und verliert sich in dem Wohngebiet, das sich gleich hinter dem Zaun den Sonnenhang hinauf erstreckt. »Früher«, sagt Gedenkstättenleiter Jörg Skriebeleit und zeigt auf die Häuser mit ihren Kunststofffenstern, mit den Solaranlagen und den Vorgärten, »früher standen da die Häftlingsbaracken«.

Wer sich auf den Weg nach Flossenbürg zur KZ-Gedenkstätte macht, der wähnt sich in einer heilen Welt. Landstraßen schlängeln sich über die Hügel der Oberpfalz, immer wieder taucht am Horizont ein bayerisches Dorf auf mit Kirchturm und einer Handvoll Bauernhöfen; die Sonne verdrängt mit Kraft den frühmorgendlichen Nebel, der über den Feldern liegt. Steinpfalz nannte man die Gegend einmal: Pfalz wegen der herrlichen Landschaft, Stein wegen der Vorkommen an Granit.

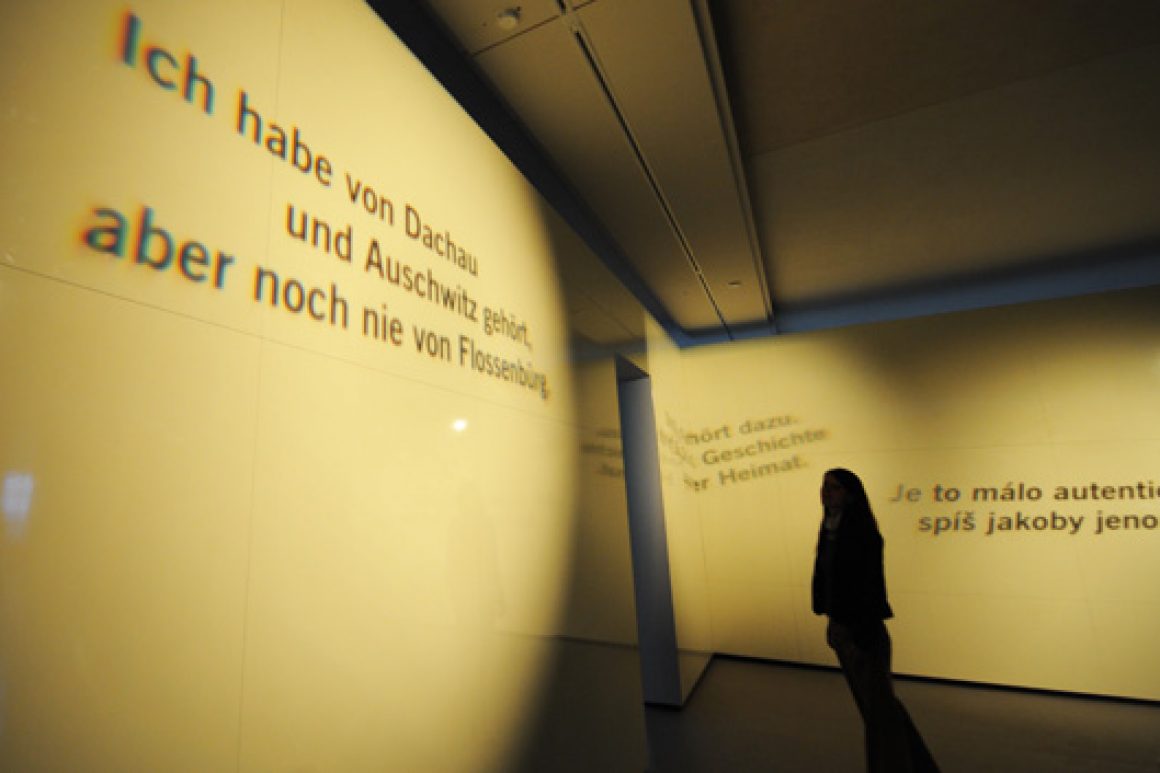

Dass es hier auch eine dunkle Seite gibt, dass hier in den Steinbrüchen Abertausende KZ-Häftlinge starben, wollten viele der Ortsbewohner nach dem Krieg rasch vergessen. »Es sollte nicht immer zulasten der Flossenbürger gehen« – dieser Spruch, so ignorant wie jammerhaft, findet sich heute in der Ausstellung in einer der beiden erhaltenen KZ-Baracken. Groß wird das Zitat als Dia an die Wand projiziert. Ein Zeugnis aus der Vergangenheit.

parkidylle Die neue Zeit, die inzwischen in Flossenbürg angebrochen ist, beginnt im Jahr 1995 in einem Hinterzimmer des örtlichen Rathauses. Es ist die Geschichte von Jörg Skriebeleit, einem jungen Historiker. »Forsch’ doch mal ein bisschen«, so lautete sein Arbeitsauftrag. Er bekam einen Schreibtisch und einen Computer im Rathaus. Was damals niemand geahnt hatte: Der junge Wissenschaftler biss sich fest, Schritt für Schritt nahm er den Leuten aus dem Ort die Scheu vor dem ungeheuren Thema, er brach die Widerstände und holte das Lager aus den Sphären der Forschung hinunter in den Alltag des Dorfes.

»Sie müssen sich vorstellen, wie es hier ausgesehen hat«, sagt er, der inzwischen über das Lager promoviert hat: Auf dem Appellplatz stand eine Industriehalle, in der Kommandantur waren Sozialwohnungen, und rund um das Krematorium ein wenig abseits hatte die Bayerische Schlösserverwaltung einen Park eingerichtet – als Gedenkort für die Opfer, der aber durch harmonische Landschaftsgestaltung den Eindruck von Gewalt und Krieg ganz offiziell »mildern« sollte.

Dann kam Jörg Skriebeleit. »Eine Vision von einer Gedenkstätte hatte ich damals noch nicht«, sagt er. »Ich wollte einfach so viel wie möglich recherchieren in diesem einen Jahr, auf das meine Stelle befristet war.« Tagelang blieb er in Bibliotheken, aber seinen Durchbruch schaffte Skriebeleit erst, als er in Washington im Nationalarchiv die alten Nummernbücher des KZs fand. In präziser Bürokratenhandschrift wird darin Buch geführt über die Opfer – ein Dokument, das bis dahin als verschollen galt.

Und auf einmal stand das Telefon nicht mehr still in dem kleinen Zimmer des Rathauses, in dem Skriebeleit sein Büro hatte: Die Familien von Opfern riefen an, andere Wissenschaftler wollten mehr wissen. »Ich bin unter dem Ansturm fast abgesoffen«, sagt der Gedenkstättenleiter. Seit Jahrzehnten war er der Erste, an den sich die Überlebenden wenden konnten.

Ab diesem Zeitpunkt kamen immer wieder Besucher nach Flossenbürg. Vom Appellplatz ist seit 1998 der letzte Industriebetrieb verschwunden. 2006 wurde die erste Dauerausstellung eröffnet. Das Inventar des KZs war bis dahin über die Jahrzehnte weitgehend verschwunden, die Ausstellung ordnet deshalb die Geschehnisse ein.

Im Untergeschoss, wo die Insassen früher im Häftlingsbad von Menschen zu Nummern degradiert wurden, findet heute der umgekehrte Prozess statt. Den Nummern werden Gesichter gegeben, mit Fotos wird das Leben vor der Verhaftung rekonstruiert. Die Ausstellung ist so aufwendig, so durchdacht, dass die Besucher bei der Eröffnung staunten: Hier in der Provinz eine solche Gedenkstätte!

Feriengrüsse Die zweite Ausstellung, die erst vor wenigen Wochen für das Publikum geöffnet wurde, ist ein Beleg für den neuen Umgang der Flossenbürger mit ihrer eigenen Geschichte. Sie ist schlicht mit »Was bleibt?« überschrieben. Nicht mit dem Konzentrationslager an sich beschäftigt sich die Dokumentation, sondern mit den Nachwirkungen ab 1945.

Der große Ausstellungssaal ist dazu in eine Art Raster aufgeteilt: Vier verschiedene Perspektiven werden nebeneinander gestellt – der Blick auf den Ort, die Opfer, die Täter und die Erinnerung an das Geschehen. Auf einer Zeitachse werden die unterschiedlichen Epochen noch einmal lebendig. Frappierend ist der Vergleich, der hier unmittelbar möglich wird: Während der einstige Kommandant wieder ein neues Leben beginnt, während in Flossenbürg bunte Ansichtskarten gedruckt werden (»Feriengrüße aus dem wildromantischen Oberpfälzer Wald«), bemühen sich die Überlebenden darum, die Erinnerungen zu verarbeiten. Diese Parallelität wird in der Ausstellungsarchitektur sichtbar.

Das aufschlussreichste Zitat kommt ganz am Ende der Ausstellung, es stammt von zwei Bewohnern des Ortes und läuft als Tonbandaufnahme in Endlosschleife: »Wir sind da nie durchgeführt worden«, sagen sie mit Blick auf den gut gehüteten Abstand zwischen Gemeinde und Gedenkstätte. »Erst jetzt haben wir davon mehr mitbekommen.« Die Aufnahme ist erst wenige Jahre alt.

»Es gibt eine neue Offenheit«, sagt Jörg Skriebeleit. Die Nachbarn interessieren sich auf einmal für das KZ, das viele zuvor lieber ignoriert haben. Auch aus Tschechien kommen immer mehr Besucher. Die Grenze verläuft nur ein paar Kilometer entfernt vom Appellplatz, über ganz Böhmen verteilt standen früher Außenlager. »Dort kommt jetzt eine neue Generation von Bürgermeistern ins Amt, die das Thema für sich entdeckt«, sagt Skriebeleit.

In mehreren Städten gibt es an den Orten der einstigen Außenlager schon Denkmäler, selbst tschechische Schulklassen reisen über die Grenze hierher. Zwei Mitarbeiter der Gedenkstätte stammen aus dem Nachbarland und führen die Gruppen in ihrer Muttersprache. Zweimal pro Jahr gibt es in Flossenbürg deutsch-tschechische Fortbildungen, immer sind alle Plätze belegt.

Rückkehr »Was hier in den vergangenen 15 Jahren passiert ist, das ist geradezu unglaublich«, sagt Jack Terry, der Vorsitzende des Internationalen Flossenbürg-Komitees. »Endlich kümmert sich jemand darum!« Als junger Mann hat Terry einst die Haft im Konzentrationslager überlebt, nach dem Krieg ist er in die USA ausgewandert.

Ein einziges Mal ist er anschließend zurückgekehrt an den Tatort – und war erschüttert über die Versuche, das Gedenken zu verhindern. »Damals hatte ich mir geschworen, nie mehr zu kommen.« Erst nach Einrichtung der Gedenkstätte entschied er sich für einen erneuten Besuch – und ist seither regelmäßig in Flossenbürg.

An die Siedlungshäuser, die sich anstelle der früheren Häftlingsbaracken den Hang hinaufziehen, haben sich Terry und Skriebeleit gewöhnt. Erstens könne man daran ohnehin nichts mehr ändern. Zweitens sei das doch ein lebensgroßes Exponat für den Umgang mit der Vergangenheit. Darin steckt auch das nächste umfangreiche Thema, an dem Skriebeleit mit seinen Kollegen arbeiten will. »Kriegsopferkonkurrenz« nennt er es. In der Siedlung entstanden vor allem Häuser für Heimatvertriebene aus Böhmen, bis heute heißt die Straße über dem KZ-Gelände Sudetenstraße.

Dass gerade an dieser Stelle mit Blick auf die Häftlingsbaracken eine Siedlung für die Sudetendeutschen entstand, wurde in den 50er- Jahren als Triumph über die Kriegsvergangenheit zelebriert. »Heime des Glücks auf einer Stätte des Leides«, war damals zu lesen. Auch das gehört inzwischen zur Geschichte des Ortes.