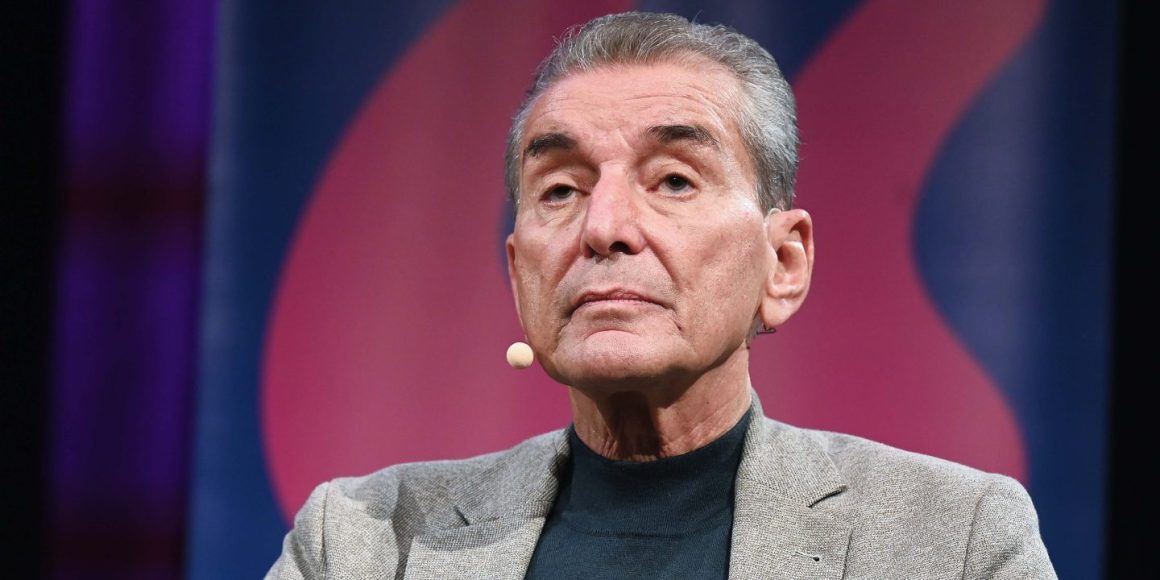

Michel Friedmans politische Heimat war lange die CDU, deren Bundesvorstand er bis 1996 angehörte. Ende Januar trat er aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung von AfD und Union im Bundestag aus der Partei aus. Jetzt will er als Herausgeber des traditionsreichen Magazins »Aufbau« Demokratie wie Pluralismus stärken.

Bei der Frühjahrstagung des politischen Clubs an der Evangelischen Akademie Tutzing warnte Friedman vor politischer Gleichgültigkeit, die die größte Gefahr für die Demokratie darstelle. Im Interview spricht er über Exil und Donald Trump, die deutsche Berichterstattung über den Gaza-Krieg und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Herr Friedman, Sie waren Herausgeber der »Jüdischen Allgemeinen«, jetzt haben Sie als Herausgeber den »Aufbau« übernommen, die große Zeitschrift des Exils. Welche Motivation steckt dahinter?

Im 21. Jahrhundert erleben wir ja wieder sehr viel Exil. Ob aus der Türkei, aus Russland, aus Belarus: In allen Teilen der Welt werden Journalisten, Publizistinnen und Kulturschaffende ganz allgemein gezwungen, ihr Land zu verlassen. Von autoritären Systemen, in denen sie leben - oder immer häufiger auch aus Ländern, die demokratisch waren, aber immer autoritärer werden. Und das ist ja die Tradition der Gründung des Aufbau Verlages Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert wiederum eine Zeitschrift brauchen mit einer solchen Glaubwürdigkeit und ihrem Hintergrund aus dem liberalen Judentum, die eine Plattform sein will für eine Stärkung der demokratischen Werte.

Dazu wollen Sie den »Aufbau« aber anders positionieren als bisher.

Genau, ich sehe den »Aufbau« nicht als rein journalistisches Produkt, sondern als mit Worten und Bildern langdenkendes Magazin. Wir haben wunderbare und massenhaft viele Tageszeitungen, Wochenzeitungen. Uns geht es daher weniger um den klassischen Journalismus, sondern um den Schriftsteller, den Autor, die Autorin, mit denen wir aus der Perspektive sowohl des Betroffenen als auch aus der Vogelperspektive eine analytische Möglichkeit zum Nachdenken bieten. Wir wollen eine Angebotsverstärkung der Demokratie und des Pluralismus sein. Dabei stehen wir in der Tradition der Freiheit, der Liberalität, der Weltoffenheit. Wir sind, wenn Sie wollen, auch ein Gegenmodell zu den digitalen Medien. Bei uns heißt es: Nimm dir Zeit, schau auch immer wieder rein - aber wir sind natürlich auch in den digitalen Medien abonnierbar.

Der »Aufbau« ist ja in New York gegründet worden. Ist es nicht bittere Ironie, dass er auch jetzt wieder angesichts der autokratische Züge der Trump-Regierung gerade in den USA gebraucht wird?

Geschichte ist eben nie linear, sondern verläuft immer zickzackmäßig. Ich halte es für einen Skandal, dass der amerikanische Präsident jetzt einen »Krieg« führt gegen Medien, die gegen ihn sind. Was Trump sagt, ist unerträglich und gelogen: »97,5 Prozent der amerikanischen Medien führen eine Hass-Debatte gegen mich«. Nein! Man nennt so etwas ein kritisches Begleiten von der Regierung durch Journalismus. Allein schon die jüngsten Entscheidungen: Wer darf im White House Fragen stellen, wer ist überhaupt als Korrespondent noch zugelassen? Das widerspricht allen demokratischen Prinzipien und der Pressefreiheit. Wir erleben auch, dass immer mehr Wissenschaftler von Top-Universitäten Amerika verlassen wollen, weil die Regierung Gelder kürzt und die Wissenschaft ans Gängelband nimmt. Die interessante Frage, anders als 1935/36, ist aber: Wohin gehen die denn? Wirklich nach Europa, wo bereits ein Teil auch wie ein Trump-Land ist? Gehen sie auf einen europäischen Kontinent, der ja nur teilweise demokratisch ist?

Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Situation in Deutschland?

Wir haben die letzten 20 bis 30 Jahre furchtbare politische Fehlentscheidungen getroffen, vor allen Dingen im geostrategischen Bereich. In Deutschland ist der Begriff Geostrategie oder Geopolitik ja überhaupt jetzt erst in das Wörterbuch der politischen Alltäglichkeit integriert worden. Wir haben aber auch über Jahrzehnte ganz bewusst und mit offenen Augen ignorieren wollen, dass es antidemokratische und rechtsextremistische Kräfte gibt. Jetzt wissen wir seit immerhin mehreren Wahlperioden, dass diese Partei des Hasses und des Antidemokratischen gewählt und immer stärker wird. Deswegen ist unser Erregungspotenzial größer, es ist ein Angriff auf uns alle, nicht mehr nur auf Minderheiten. Aber es hat bis 2022 (sic) gedauert, bis zum ersten Mal ein deutscher Innenminister - nämlich Horst Seehofer - aufgrund des Verfassungsschutzberichtes sagen musste, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland ist. Davor war es nicht gewollt, sich damit zu beschäftigen.

Wie optimistisch sind Sie, dass der Einfluss der AfD nicht noch weiter zunimmt?

Es ist sehr kurz vor zu spät. Wir haben meiner Meinung nach nicht einmal ein halbes Jahrzehnt, um uns wieder zu restabilisieren, und ich bin äußerst beunruhigt darüber. Wenn dann so etwas wie der »Aufbau« ein ganz, ganz kleines Puzzleteil dazu beitragen kann, um Menschen zu ermutigen, zum Verstehen, zum Nachdenken, zum Zweifeln zu bringen, dann bin ich sehr stolz.

2024 hat sich ein Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten in Deutschland gegründet. Ist das für Sie ein positives Signal?

Kann man haben, muss man nicht haben. Ich glaube aber, die Gründung musste jetzt sein, weil diese Diskriminierung, die sie erfahren, wenn sie ein Journalist sind, der jüdisch ist, eine sehr spannende Erfahrung ist. Ich kenne die schon seit jeher: Wenn über mich geschrieben wird, heißt es, der jüdische Journalist. Aber wenn über Caren Miosga geschrieben wird, habe ich überhaupt keine Ahnung, welche Religion sie hat. Natürlich kann man über einen jüdischen Journalisten sprechen, wenn das mit seinem Werk zu tun hat - wenn ein jüdischer Journalist oder eine Journalistin einen Film macht über das Judentum in Deutschland, gehört das als Information dazu. Aber im Allgemeinen hat es doch überhaupt keine informationelle Bedeutung, ob ich ein jüdischer Journalist bin oder nicht - außer man will eine daraus machen. Und natürlich ist nach dem 7. Oktober der Druck auf Journalisten, die jüdisch sind, massiv gestiegen. Adorno hat gesagt, der Judenhass ist das Gerücht über die Juden - da schwingt dann immer die Frage mit, ob die denn überhaupt »objektiv« über den Nahen Osten und über Israel berichten können. Das ist eine Unverschämtheit gegenüber der Professionalität der Kolleginnen und Kollegen.

Wie beurteilen Sie denn die Berichterstattung der deutschen Medien über den Krieg zwischen Gaza und Israel?

Ich bin selbst Journalist und Publizist und es wäre nicht professionell, andere Kollegen zu bewerten. Aber wenn ich höre, dass viele Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel immer von jüdischen Siedlungen sprechen, hört es schon für mich auf. Dann sind sie für mich nicht mehr professionell relevant, um den Konflikt zu besprechen. Das sind israelische Siedler! Und wenn man nicht endlich begreift, dass der Konflikt - und das hat nichts mit der israelischen Regierung zu tun, die ich ablehne - ein Angriff auf die israelische demokratische Bevölkerung ist und wie viele Initiativen auch in Israel für einen israelisch-palästinensischen Dialog arbeiten, wird man dem Ganzen nicht gerecht.

Was meinen Sie hier konkret?

In dieser israelischen Gesellschaft demonstrieren viele jeden Tag gegen den Krieg. Aber es gibt keine regelmäßigen Demonstrationen, die von den Palästinensern stattfinden. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass es wenigstens ein paar Hundert gibt, die sich jeden Samstag wie die Israelis irgendwo hinstellen und sagen: »Wir wollen diesen Krieg nicht mehr, Hamas, hört auf damit.« Ich sehe, was die israelische Militärführung angeht, auch all diese Dinge sehr kritisch, aber man kann das Problem der Palästinenser nicht immer nur auf die Israelis reduzieren. Die ganzen arabischen Länder, die in Saus und Braus leben, könnten ihren palästinensischen Brüdern mindestens in Gaza ein »Dubai 2« gebaut haben. Stattdessen verrecken sie, was es den Palästinensern in Gaza kaum möglich macht, gegen Hamas zu sein. Da gab es eine einzige Wahl, die ist jetzt über eineinhalb Jahrzehnte her. Solche Reflexionen immer wieder parallel in die Debattenkultur hineinzubringen, das fehlt mir in Deutschland.

Zu einem ganz anderen Thema: Herr Friedman, Sie waren selbst Moderator im öffentlich- rechtlichen Rundfunk, Sie waren auch im privaten Rundfunk aktiv. Wie ist Ihre Sicht auf die aktuelle Reformdebatte?

Erstens ist alles reformierbar - in einer Demokratie erst recht! Und das gilt natürlich auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich halte nach wie vor deren Informationskompetenz auch im europäischen Vergleich für vorbildlich. Gerade jetzt brauchen wir das große Korrespondentennetz von ARD und ZDF und deren hohe Informationskompetenz und große Reflexionskompetenz. Die einzige Frage, die mich beim öffentlichen Rundfunk immer schon begleitet hat, ist der Umgang mit dem Unterhaltungssektor. Er gehörte nie zum Kernbereich des Auftrags von ARD und ZDF. Sie mussten Unterhaltung bieten, als es die Privaten nicht gab. In diesem Sinne würde ich beiden Systemen raten, sich auf ihre Kernbereiche zu konzentrieren. Ich bin empört darüber, wie wenig Kultursendungen es im öffentlich-rechtlichen Programm gibt und wie spät sie gezeigt werden. Es muss seinen Kernbereich, gute fiktionale und nonfiktionale Qualität herzustellen, stärken, kann von mir aus auch ein bisschen Unterhaltung machen. Aber ARD und ZDF müssen vor allen Dingen im Bereich Aufklärung, Nachrichten und Dokumentationen zeigen, dass sie die Leuchttürme sind. Das wird ihr Überleben garantieren - oder auch nicht.