Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs sterben aus, auch viele ältere Menschen haben den Krieg meist nicht selbst erlebt. Und dann gibt es viele zugewanderte Menschen aus Ländern, in denen Antisemitismus tief verwurzelt ist. Verblasst der Schrecken des Holocaust? Und wie geht man mit Judenhass im Klassenzimmer um? Der Vorsitzende des Verbands der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands, Niko Lamprecht, sagt: »Wir müssen es weiter versuchen.« Lamprecht ist auch Schulleiter des Carl-von-Ossietzky-Oberstufengymnasiums in Wiesbaden.

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Wie viel Vorwissen haben heutige Schülerinnen und Schüler über das Nazi-Regime und den Holocaust?

Das Vorwissen bricht in vielen Bereichen ein; das betrifft aber nicht nur das Fach Geschichte und nicht nur den Holocaust. Früher konnte man noch von einem größeren Anteil der Schülerschaft annehmen, dass sie über Kinder- und Jugendliteratur Kenntnisse ansammelten oder von ihren Großeltern etwas über den Krieg gehört hatten.

Diese Großeltern leben heute nicht mehr, und in der Regel lesen junge Leute nicht mehr von alleine - dieses Vorwissen ist weitgehend zufällig geworden. Schüler, die Klassiker wie »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« gelesen haben, gibt es nur noch im Promille-Bereich. Dieses »Futter« haben nur noch wenige Kinder, die gut behütet und bildungsbürgerlich aufwachsen.

Woran liegt das?

Das liegt einerseits am sozialen Wandel und dem Vormarsch der Technik. Die sozialen Medien wie zum Beispiel Tiktok fressen die Zeit junger Leute. Es ist eine große Verlockung, sich in Unterhaltung oder in »Fake News« zu verlieren. Menschen werden dort zugeschüttet mit Informationen, die sie nicht überprüfen, sondern nur konsumieren.

Andererseits haben wir zunehmend Probleme mit deutlich ausgeweiteten bildungsfernen Schichten. Es gibt Familien, in denen Bildung an sich keinen Wert mehr darstellt. Das betrifft auch - aber nicht nur - junge Menschen mit Migrationsgeschichte. Jugendliche informieren sich zwar, aber selten gezielt und eher nicht zu deutscher Geschichte oder deutscher Literatur.

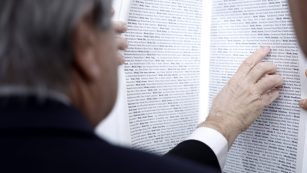

Wie kann man junge Menschen für die Vergangenheit interessieren, zumal immer mehr Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs versterben?Dass die letzte Generation von Zeitzeugen verlöscht, ist ein reales Problem. Wenn man Schülerinnen und Schülern aber doch noch einmal mit einem 93-jährigen Überlebenden des Holocaust zusammenbringen kann, ist das eine große Gnade. Diese Treffen sind nach wie vor Leuchtpunkte. So etwas müssen wir nun ersetzen.

Wie?

Zum Beispiel mit sogenannten Zweitzeugen. Das sind Söhne oder Töchter von Nazi-Funktionären oder Holocaust-Opfern, die an Schulen gehen. So etwas funktioniert besser als auf Video aufgenommene Zeitzeugen, weil es wieder ein Mensch vor Ort ist, der unmittelbar erzählt und reagieren kann.

Man braucht auch digitale Angebote. Als Verband arbeiten wir zum Beispiel mit dem ZDF zusammen und stellen beispielsweise für die Mini-Serie »Roadtrip« Materialien zur Verfügung. Die Serie handelt von einem jungen Mann, der 1945 nach Deutschland zurückkehrt und nach seinen Eltern sucht, die in ein Konzentrationslager verschleppt wurden. Man kann sie schon in der Mediathek anschauen.

Sollten Besuche in NS-Gedenkstätten zur Pflicht werden, um die Erinnerung aufrecht zu erhalten?

Nein, bei einem Zwang würde das Falsche herauskommen. Erinnern Sie sich nur an die DDR mit ihren zahlreichen Gedenktagen: Das waren bloße Pflichtübungen und Rituale. Als die DDR unterging, ist dort sehr schnell der Rechtsextremismus herausgekrochen. Wir wollen nicht jeden Schüler zwingen - ganz davon abgesehen, dass die Zahl der Gedenkstätten dafür gar nicht ausreichen würde. Wir befürworten aber sehr, dass Fahrten in ehemalige Konzentrationslager erleichtert werden.

Inwiefern?

Uns Geschichtslehrern wird der Auftrag gegeben, ein Vergessen der Nazi-Gräueltaten zu verhindern. Dabei ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn sich Lehrkräfte dem aber engagiert stellen, sollten sie Unterstützung erhalten. Bislang ist allein schon die Organisation einer solchen Reise zu einer Gedenkstätte ein Hürdenlauf.

Als Lehrkraft muss man zunächst die Schulleitung um Erlaubnis bitten, dann die Eltern und Schüler auf die Kosten ansprechen, schließlich muss sich die Lehrkraft um einen Zuschuss bemühen. Ob man den bekommt, ist je nach Bundesland und Stadt sehr verschieden und manchmal durchaus schwierig. Da telefoniert man auch schon mal mit dem Bürgermeister. Als Verband fordern wir deswegen gemeinsam mit den DDR-Gedenkstätten Unterstützung in Form etwa eines bundesweit einheitlichen Zuschusses, der verlässlich gezahlt wird.

Ist die Dringlichkeit des »Nie wieder« 80 Jahre nach Kriegsende überhaupt noch vermittelbar?

Die zeitliche Distanz macht natürlich einen Unterschied. Es ist etwas anderes, wenn der eigene Opa oder die Oma erzählt oder ob es die Geschichtslehrkraft tut. Aber Gedenkstättenbesuche wirken auch heute noch. Und es gibt weitere ermutigende Beispiele: An meiner Schule haben wir den Film »Wannseekonferenz« einem ganzen Jahrgang gezeigt. Danach konnte man eine Stecknadel fallen hören. Man kann eine Intensität erreichen, wenn man Inhalte entsprechend einbettet. Das muss man vor- und nachbereiten, es darf kein Konsum sein. Gleichzeitig wollen Lehrkräfte nicht überwältigen oder in Angst und Schrecken versetzen, sondern informieren und lehren.

In manchen Klassen sitzen Kinder, deren Familien aus arabischen Ländern kommen. Dort gehört Judenhass mitunter zum Alltag. Wie spiegelt sich das wider, wenn es im Unterricht um den Holocaust geht?

Manche Schüler sind kaum noch für uns erreichbar. Besonders schlimm war es, als die sozialen Netzwerke nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 überquollen vor Antisemitismus. Auch in meiner Oberstufe war das ein Problem - obwohl hier ja schon die gebildeteren Schüler sind. Als ich eine Stunde zur Geschichte des Staates Israel und Antisemitismus gemacht habe, spürte ich, dass ich die Hälfte dieser Schüler kaum erreiche. Sie protestieren zwar nicht, aber man kommt nicht in ihre Köpfe herein.

Gerade bei Kindern und Jugendlichen, deren Familie aus arabischen Staaten kommt, arbeiten wir oft gegen Windmühlenflügel. Israelfeindliche und antisemitische Narrative, die in der Familie erzählt werden, sind sehr schwer aufzubrechen. Aber man muss es versuchen.