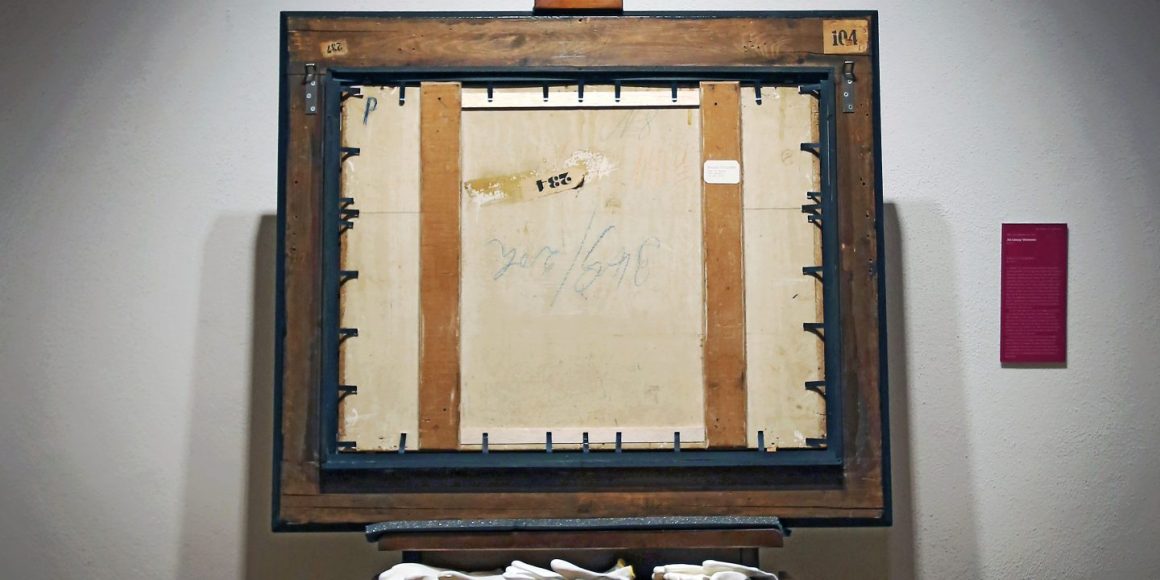

Der Fortschritt ist bekanntlich eine Schnecke. Das gilt in besonderem Maße für die Rückgabe von Raubkunst und andere von den Nationalsozialisten ihren zumeist jüdischen Besitzern abgepresste Kulturgüter.

Knapp 80 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft versuchen zahlreiche Schoa-Überlebende und deren Erben, Gemälde und andere Kunstgegenstände, die einst im Familienbesitz waren, von Museen und privaten Sammlern in aller Welt zurückzubekommen. Es geht um Zehntausende Werke. Nach wie vor sind die Hürden hoch und Verfahren langwierig sowie kostspielig.

Schon 1998 trafen sich Vertreter von 44 Staaten in Washington, um sich des vertrackten Themas anzunehmen. Heraus kamen die »Washington Principles«, die »gerechte und faire Lösungen« einforderten, um Opfern nationalsozialistischer Verfolgung zu ihrem rechtmäßigen Eigentum zu verhelfen. Zumindest dann, wenn dieses Raubgut in staatlichem Besitz war.

Schon 1998 trafen sich Vertreter von 44 Staaten in Washington, um sich des vertrackten Themas anzunehmen.

Obwohl es sich nur um eine unverbindliche Erklärung handelte, begann in vielen Ländern ein Umdenken. Vorvergangene Woche fand nun auf Einladung des US-Außenministeriums erneut eine Konferenz in der amerikanischen Metropole statt. Sie war mehr als ein Festakt. 22 Länder, darunter auch Deutschland, vereinbarten, die Washingtoner Prinzipien nachzuschärfen.

»Best Practice«-Papier

Ein »Best Practice«-Papier stellt klar, dass sich der Begriff »Raubgut« nicht nur auf Kunstwerke bezieht, sondern auch andere Kulturgüter einschließt, die in der Zeit von 1933 bis 1945 im Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten staatlicherseits geraubt, konfisziert, beschlagnahmt und enteignet wurden. Auch sogenannte Fluchtkunst, also der Verkauf von Kulturgütern in Drittstaaten durch Menschen, die aus Nazi-Deutschland flüchten mussten, wird nunmehr umfasst.

Eine länderübergreifende, einheitliche Herangehensweise an die Raubkunst-Problematik bleibt dennoch schwierig. Das liegt auch daran, dass die Rechtssysteme von Land zu Land unterschiedlich sind – beispielsweise, was Verjährungsfristen anbelangt.

Manche rechtliche Hürde, die einer Rückgabe von NS-Raubgut im Wege steht, könnte durchaus abgebaut werden. 2021 wurden im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition Maßnahmen vereinbart. Doch bislang trat man auf der Stelle. Ein Grund: Alle 16 Bundesländer müssen mit an Bord sein.

Doch jetzt haben sich die zuständigen Kultusminister mit der Kulturstaatsministerin des Bundes, Claudia Roth, auf eine Reform der »Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz« verständigt.

In 20 Jahren hat das Gremium nur 24 Fälle abgearbeitet

Das neunköpfige Gremium unter Vorsitz des früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier kann aber nur tätig werden, wenn beide Seiten – Kläger und Beklagte – mit seiner Anrufung einverstanden sind. Eine Rückgabe kann es nur mit Zweidrittelmehrheit empfehlen. Und seine Empfehlungen sind unverbindlich. Auch deswegen hat die Beratende Kommission in den 20 Jahren ihrer Existenz nur 24 Fälle abgearbeitet.

Vergangene Woche teilte Roth nun mit, ihr Haus strebe gemeinsam mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden an, die Beratende Kommission durch eine Schiedsgerichtsbarkeit zu ersetzen. Es sei auch, so hieß es umständlich, »die Möglichkeit zur einseitigen Verfahrenseinleitung gegenüber öffentlichen Kulturgut bewahrenden Stellen als wesentlicher Bestandteil im neuen Verfahren verabredet« worden. Über die Details wird noch verhandelt. Auch die Ministerpräsidenten der 16 Länder müssen erst noch zustimmen. Aber die Reform soll noch vor Ende 2024 umgesetzt werden.

Damit könnten Überlebende des NS-Regimes oder deren Erben erstmals auch gegen die Einwände öffentlicher Museen Anträge stellen und Verfahren einleiten, um die Herkunft von möglicherweise in der NS-Zeit geraubten oder jüdischen Eigentümern abgepressten Kulturgütern klären zu lassen und gegebenenfalls eine Restitution zu veranlassen. Bislang sind sie auf den guten Willen der Gegnerseite angewiesen.

Juristisch sind alle Ansprüche längst verjährt

Juristisch sind alle Ansprüche längst verjährt. Die Washingtoner Vereinbarungen sind sogenanntes »Soft Law«, ihre politische Umsetzung ist nicht einklagbar.

Rüdiger Mahlo, Repräsentant der Jewish Claims Conference, die die Opferseite vertritt, glaubt, dass der Druck auf die deutsche Politik auch dank der jüngsten Konferenz in Washington zugenommen hat. Mahlo fordert nicht nur die Reform der Beratenden Kommission, sondern ein Restitutionsgesetz des Bundes, mit dem alle Fragen in Zusammenhang mit NS-Raubgut gesondert geregelt werden.

»Es muss Regelungen geben, die Restitutionen vereinfachen.«

Rüdiger Mahlo

»Es muss klare rechtliche Regelungen geben, die Restitutionen vereinfachen, zum Beispiel eine Beweislastumkehr, eine Aufhebung der Verjährungsfristen oder die Möglichkeit für Überlebende und deren Erben, überhaupt einen Prozess zu initiieren. All das haben wir bislang nicht«, sagt er. Die geplante Reform der Beratenden Kommission geht ihm nicht weit genug.

Unterstützung bekam Mahlo von drei unionsgeführten Ländern, die einen »Restitutionsstaatsvertrag« fordern. »Wir benötigen ein rechtsverbindliches, transparentes und normiertes System mit klaren Entscheidungskriterien, um auch schwierige Fälle rechtssicher lösen zu können. Die Mediation muss durch eine Entscheidungsinstanz ersetzt werden«, schrieben die Kultusminister Bayerns, Nordrhein-Westfalens und Sachsens in der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Und fügten hinzu: »Das Thema muss in die Parlamente. Wir benötigen eine echte Legitimation durch demokratische, parlamentarische Verfahren.«

Ob den Betroffenen damit aber geholfen wäre, erscheint fraglich. Denn ein parlamentarisches Vorhaben dürfte im Eiltempo nicht zu realisieren sein.