Das Pontifikat von Franziskus begann im doppelten Sinne erfreulich aus jüdischer Sicht. Erstens hatte er einen engen Freund, der Rabbiner ist und zweitens führte ihn sein erster offizieller Auslandsbesuch nach Israel. Das kam nicht von ungefähr. Bereits in seiner Zeit als Bischof und Kardinal in Argentinien hatte er enge Beziehungen zum Judentum und lebte damit in gewisser Weise die offizielle katholische Lehre, ausgedrückt durch die Konzilserklärung Nostra aetate.

In schwierigen Zeiten, wie dem schrecklichen Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires 1994, stand er entschieden mit dem Judentum und forderte unmissverständlich Aufklärung. Er unterstützte das jährliche Gedenken zum Holocaust in Argentinien und nahm selbst teil, auch als Redner.

Die über Jahre gewachsene Freundschaft mit Rabbiner Abraham Skorka prägte ihn. Wie wohl kein Papst vor ihm, setzte er sich intensiv mit dem Judentum auseinander und hat das durch verschiedenste Treffen, Gesten und Erklärungen – formell und informell – ausdrückt.

Als ein Beispiel möchte ich Evangelii Gaudium nennen. Seine Betonung der fortwährenden göttlichen Gegenwart im Leben des jüdischen Volkes und der Wichtigkeit der Werte des Judentums für Christen waren von herausragender Bedeutung für eine weitere Vertiefung des katholisch-jüdischen Dialogs und eines neuen Selbstverständnisses von Partnerschaft und brüderlicher Zusammenarbeit.

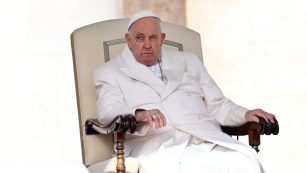

Papst Franziskus nahm den katholisch-jüdischen Dialog sehr ernst

Zunächst stand Franziskus ganz in der Kontinuität zu seinen Vorgängern, aber die Geschwindigkeit seiner Schritte in Bezug auf das Judentum verriet schon, dass er den katholisch-jüdischen Dialog sehr ernst nahm. Er empfing immer wieder jüdische Repräsentanten im Vatikan, er unternahm 2014 eine Reise nach Israel, wo er an der Klagemauer betete, die Oberrabbiner Israel traf und die Opfer der Shoah in Yad Vashem ehrte.

Anfang 2016 besuchte er die Synagoge von Rom und später im selben Jahr besuchte Franziskus während seiner Reise nach Krakau zum Weltjugendtag auch die Gedenkstätte des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Wie die anderen Päpste vor ihm, hat sich Franziskus immer wieder gegen Antisemitismus ausgesprochen, den er bei einer Generalaudienz 2019 als »weder menschlich noch christlich« anprangerte und betonte: »Die Juden sind unsere Geschwister«.

Was ihn bei all diesen »formalen« – teilweise auch ernsten – Besuchen und Terminen ausmachte, war seine menschliche Art, die Nähe zum Gegenüber. Dabei sind ihm die Gesten und persönlichen Begegnungen stets leichtgefallen und er wirkte in seinen Konversationen mit der jüdischen Seite immer authentisch – ganz anders als beispielsweise bei seinem Vorgänger Benedikt.

Als Franziskus mir die Päpstliche Medaille für mein Engagement im jüdisch-katholischen Dialog überreichte, sieht man mich auf den Fotos im Gespräch mit ihm lachen. Franziskus hatte die Gabe mit jedem ein heiteres Gespräch zu führen und einem das Gefühl zu geben, dass niemand besonderes vor einem stehen würde.

Für Papst Franziskus hatte der christlich-jüdische Dialog aber nie nur eine menschliche Dimension, sondern er ging über die Gesten hinaus und wies früh in seiner Amtszeit auf die theologische Bedeutung hin. Bezugnehmend auf Nostra aetate meinte er im Jahr 2014: »Diese Grundlage ist theologischer Natur und nicht einfach ein Ausdruck unseres Wunsches nach gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. Es ist daher wichtig, dass unser Dialog stets zutiefst vom Bewusstsein unserer Beziehung zu Gott gekennzeichnet ist.«

Franziskus empfing erstmals Europäische Rabbinerkonferenz

Das drückte sich insbesondere im Jubiläumsjahr von Nostra aetate 2015 aus. Vorbereitet wurden ein vatikanisches Papier und diverse Events eigentlich noch vor seinem Amtsantritt, aber er nahm die Gelegenheit gerne auf. Zum ersten Mal besuchte eine offizielle Delegation der Europäischen Rabbinerkonferenz CER im April 2025 den Papst.

Franziskus sagte in seiner Ansprache an die Delegation der CER: »Ich freue mich über euren Besuch, für den ich besonders dankbar bin, weil es das erste Mal ist, dass eure Organisation nach Rom kommt, um den Nachfolger Petri zu treffen. Mein Gruß geht an den Präsidenten, Rabbi Pinchas Goldschmidt, dem ich für seine freundlichen Worte danke. [...]

Der Dialog zwischen der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden schreitet nunmehr seit fast einem halben Jahrhundert systematisch voran. Am kommenden 28. Oktober werden wir den 50. Jahrestag der Konzilserklärung Nostra aetate begehen, die bis heute der Bezugspunkt für all unsere Bemühungen in dieser Richtung ist. Denken wir mit Dankbarkeit gegenüber dem Herrn an diese Jahre und freuen wir uns über die gemachten Fortschritte und die Freundschaft, die zwischen uns erwachsen konnte.

Es ist heute in Europa wichtiger denn je, die spirituelle und religiöse Dimension des menschlichen Lebens herauszustellen. In einer Gesellschaft, die zusehends vom Säkularismus geprägt und vom Atheismus bedroht ist, läuft man Gefahr, so zu leben, als ob es Gott nicht gebe. Der Mensch ist oft versucht, sich an Gottes Stelle zu setzen; sich selbst als Maß aller Dinge zu betrachten; zu meinen, alles kontrollieren zu können und sich autorisiert zu fühlen, alles, was ihn umgibt, nach eigenem Wunsch und Gutdünken gebrauchen zu können.

Dabei ist es doch so wichtig, nicht zu vergessen, dass unser Leben ein Geschenk Gottes ist; dass wir uns Gott anvertrauen, auf ihn vertrauen und uns stets an ihn wenden dürfen. Juden und Christen haben den Segen, aber auch die Verantwortung gemein, dazu beizutragen, den religiösen Sinn der Menschen von heute und der Gesellschaft lebendig zu erhalten, indem sie Zeugnis ablegen für die Heiligkeit Gottes und des menschlichen Lebens: Gott ist heilig, und heilig und unantastbar ist das Leben, das er uns geschenkt hat.

Besorgniserregend sind die derzeitigen antisemitischen Tendenzen in Europa wie auch gewisse Akte des Hasses und der Gewalt. Jeder Christ muss jegliche Form von Antisemitismus entschieden verurteilen und dem jüdischen Volk seine Solidarität bekunden (vgl. Nostra aetate, 4). Wir haben erst den 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz begangen, das zum Sinnbild für die Tragödie der Shoah geworden ist. Die Erinnerung an das, was sich im Herzen Europas zugetragen hat, möge den Generationen von heute und morgen eine Warnung sein. Ebenso muss auch jede Ausdrucksform von Hass und Gewalt gegen Christen und Gläubige anderer Religionen überall verurteilt werden.«

Der Papst war theologisch nicht immer sattelfest

In seiner Ansprache am 31. August 2017 betonte Papst Franziskus bei der Übergabe des Dokuments »Zwischen Jerusalem und Rom«, die Fortschritte, die über die Jahre im jüdisch-katholischen Dialog gemacht wurden und über die Aussagen der orthodoxen Rabbiner, dass Katholiken Brüder und enge Verbündete seien.

Dabei war Papst Franziskus theologisch nicht immer sattelfest, auch in Bezug auf die Beziehungen zum Judentum. Im Sommer 2021 meinte er bei einer Generalaudienz: »Das Gesetz (die Tora) aber gibt kein Leben« und suggerierte damit, die jüdischen Gesetze seien obsolet und schenkten kein Leben mehr. Dafür wurde er von jüdischer Seite, beispielsweise vom Oberrabbinat in Israel, zurecht heftig kritisiert.

Die Wortwahl des Papstes war enttäuschend und ein Fauxpas und hat gezeigt, dass trotz aller Bemühungen und Entwicklungen, die Frage nach der Stellung des jüdischen Rechts in der katholischen Lehre bisher nicht grundlegend behandelt wurde. Sie zeigte, dass auch ein Papst nicht davor gefeit ist, in alte Denkmuster zu verfallen. Die katholische Position bleibt damit weiterhin inkonsequent und ein theologischer Dialog ist offensichtlich wichtiger denn je.

Franziskus nannte Bombardierung des Gazastreifens einen Genozid

Wesentlich schwieriger aber war die Haltung von Papst Franziskus zu Israel nach dem 7. Oktober 2023. Zunächst schwieg der Papst vor allem, später sorgte die Behauptung, dass der Papst die Bombardierungen des Gazastreifens durch die israelische Armee als Genozid bezeichnete für einen Eklat, obwohl das vom Vatikan dementiert wurde.

Im November 2023 schrieben über 400 jüdische Gelehrte und Rabbiner – ich war einer der Initiatoren und Erstunterzeichner – einen Brief an Papst Franziskus. Wir forderten von ihm, den Terrorangriff der Hamas klar zu verurteilen und sich mit den Juden weltweit angesichts des steigenden Antisemitismus zu solidarisieren. Eine Antwort dauerte über vier Monate.

Zwar verurteilte der Papst darin jede Form von Antisemitismus und betonte die Einzigartigkeit der katholisch-jüdischen Beziehungen, aber vieles klang mehr nach Floskeln. Die Hamas als Wurzel des Krieges und andere Zusammenhänge wurden nicht genannt.

Zudem meinte fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Papst-Briefes der Kardinalstaatssekretär (quasi der Außenminister des Vatikan) Pietro Parolin – jemand aus dem direkten Umfeld des Papstes – im Februar 2024, die israelische Militäroperation in Gaza sei unverhältnismäßig und ein »Blutbad«. Über die Hamas und den Beginn des Gaza-Krieges sagte er nichts. Das stand im Gegensatz zum Brief und Solidaritätsbekenntnis des Papstes kurz vorher und ließ letztlich die Frage unbeantwortet, was tatsächlich die offizielle Haltung des Vatikans ist.

Trotz dieser schweren Kontroverse und der damit verbundenen Ernüchterung auf jüdischer Seite, war das Pontifikat Franziskus‹ von einer weiteren Vertiefung der katholisch-jüdischen Beziehungen geprägt, insbesondere in Verbindung mit dem Jubiläumsjahr von Nostra aetate und danach. Mittlerweile hat der World Jewish Congress als erste jüdische Organisation eine Vertretung im Vatikan eröffnet.

Trotz aller Rückschlage sind die katholisch-jüdischen Beziehungen von Vertrauen, Verlässlichkeit und Kontinuität geprägt – das ist auch dem Engagement von Papst Franziskus anzurechnen.

Der Autor ist Oberrabbiner von Salzburg und Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde Bern.