Dieser Text ist eine gekürzte Fassung des Vortrags, den die Autorin am 25. Januar anlässlich der zentralen Gedenkveranstaltung der Freien Hansestadt Bremen zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus hielt.

Sprache kreiert Wirklichkeit. Dan Diner schreibt, erst eine intensivere Arbeit am Ereignis der Schoa hat es ermöglicht, Sprache zu entwickeln, die der Vergangenheit eine greifbare Form verleiht. In der langen Zeit der Verbannung und Verdrängung des Verbrechens herrschte die Begriffslosigkeit.

Heute sollte ein anderer Text gesprochen werden. Eine Festrede zum internationalen Gedenktag im Bremer Rathaus. Es fällt mir schwer, eine Rede zu halten, ohne Bezug darauf zu nehmen, was am 7. Oktober und an all den Tagen, Wochen und Monaten danach geschehen ist. Nun hat alles eine Verbindung zu jenem Ereignis, das sich seit über drei Monaten buchstäblich durchzieht.

Für die Angehörigen der Geiseln, für die Hinterbliebenen und Überlebenden stellt das Massaker vom 7. Oktober eine (extrem) traumatische Wirklichkeit mit weitreichenden Folgen für ihr Leben dar. Gleichzeitig ist dieser Terror für die israelische und jüdische Gemeinschaft weltweit eine tiefe Zäsur.

Globale Resonanz

Ich nutze dafür den Begriff der Ruptur, der die Zerreißung eines inneren Organs, eines Muskels, eines Gefäßes, eines Bandes oder einer Sehne beschreibt. Nicht nur die neue Qualität und das Ausmaß der gezielt und geplant ausgeübten Gewalt an der wehrlosen israelischen Bevölkerung, sondern auch die globale Resonanz – die Passivität, die Ablehnung, die Täter-Opfer-Umkehr bei der Einordnung des Geschehens stellen die geordnet geglaubten Gewissheiten grundsätzlich infrage.

Die globale Reaktion auf die genozidalen Übergriffe mit einer dokumentierten Vernichtungsabsicht seitens der Terrorgruppen, aber auch Zivilisten und die weitgehende Unfähigkeit diese Verbrechen für sich genommen und nicht durch den Nahostkonflikt zu erklären zeigt, dass dem ideologisch gezüchteten Hass auf Juden (mindestens) ein Bedürfnis vorangestellt ist – Juden ihre historische Erfahrung abzusprechen und durch den kollektiven Täterstatus zu ersetzen.

Aber gebührt nicht den Opfern einer gezielten, planmässigen, genozidalen Vernichtung (unabhängig von dem Verhalten staatlicher und politischer Organe) eine Solidarität, die nicht an Bedingungen geknüpft wird? Ist es nicht möglich das Ereignis in seiner partikularen und zivilisatorischen Bedeutung zu begreifen und sich gleichzeitig mit allen anderen Betroffenen solidarisch zu empfinden?

Als Täter gebrandmarkt

Betroffene werden nicht als Opfer der Angriffe eingeordnet, sondern als Täter gebrandmarkt; ihnen wird kollektiv vorgeworfen, den Krieg zu verantworten – die Identifikation mit Juden und Jüdinnen heute scheint historisch verbraucht zu sein. Antisemitismus erscheint auf diese Weise legitim. Mehr noch: wir gewöhnen uns daran, hinterfragen nicht mehr, aus welchem Grund Juden weltweit stellvertretend angegriffen werden.

Während ich an diesem Text arbeite, ringe ich wieder um das Wort. Ich finde nicht den treffenden Begriff, um das Ereignis in seiner Reichweite zu umfassen. Aber was hat es mit unserem Anlass heute zu tun?

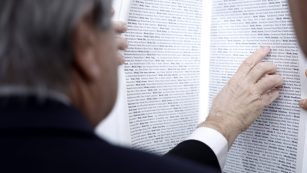

In Deutschland trat die historische und gesellschaftliche Aufarbeitung des Holocaust mit einer Zeitverzögerung ein. Erst in den 1980er Jahren kam es in der Bundesrepublik zu einem zögerlichen Wandel – der öffentliche Diskurs erlebte nach und nach eine Konjunktur. Die Erinnerung an die Schoa als singuläres Verbrechen avancierte im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer »politischen Ereignisikone« (Dan Diner) auf der einen Seite und einer entpersonalisiert sowie schuldneutral empfundenen Lücke im transgenerationalen (familien-)biografisch Gedächtnis auf der anderen Seite.

Nicht ganz begriffenes Menschheitsverbrechen

Der Holocaust stellt zwar ein gründlich dokumentiertes, aber doch nicht ganz begriffenes Menschheitsverbrechen dar. Die Gefühlserbschaften, die psychologischen, sozialen und politischen Langzeitfolgen der Schoa sind offensichtlich, aber sie sind kaum untersucht und stellen einen (Forschungs-)Gegenstand dar, der seine Übersetzung verfehlt.

Seit Jahrzehnten erinnert sich die deutsche Gesellschaft an ihre Verbrechen, setzt sich aber dazu nicht in Verbindung – es bleibt abstrakt, ungreifbar, (biografisch) unverbunden. Die Gleichzeitigkeit, Opfer der Schoa zu ehren und ihre Lebenswirklichkeit nach der Schoa, den Antisemitismus, die strukturelle Diskriminierung auszulassen, sticht da besonders ins Auge.

Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich die Lage dramatisch verschärft. Für viele Juden schwinden aktuell ihre Netzwerke und Bündnisse. Hochschulen, Schulen sind inzwischen riskante Orte, an denen viele von ihnen nicht mehr sicher sind. Der Schutz trägt nicht, weil die Verantwortlichen das Problem nicht einsehen und keine Strukturen haben, die jenseits der individuellen Einzelentscheidungen liegen würden.

Diffamierung, Ausgrenzung, Entrechtung

Die Gewalt lebt von Schweigen und Indifferenz. Im öffentlichen Sprechen über Antisemitismus geht es eher um Hass und Straftaten als um die strukturelle Verankerung des Antisemitismus in allen gesellschaftlichen und sozialen Systemen. Bei Fragen, ob eine Situation antisemitisch sei, zeigt sich ein Widerspruch: Die historischen Traditionen der Diffamierung, Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung werden nicht mit der Wirklichkeit der Gegenwartsgesellschaft verbunden.

Entscheidungsträger wählen nicht selten eine Warteposition, bei der die antisemitischen Vorfälle zunächst demaskiert, verifiziert und bewiesen werden müssen, um Handlungsbedarfe zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Diesem Bedürfnis nach Objektivierung antisemitischer Bedrohung stehen die psychischen und sozialen Folgen für die von Antisemitismus Betroffenen gegenüber.

Einer solcher Umgang steht im Gegensatz zu der (wissenschaftlichen) Erkenntnis, dass Antisemitismus eine historisch verlängerte Diskriminierungspraxis darstellt, die zunächst keiner besonderen Objektivierung bedarf und sich potenziell in einer jeden sozialen Institution manifestieren kann.

Realexistierende Bedeutung

Die Disposition, Antisemitismus nicht mit institutionellen Strukturen zu verbinden und dem Problem eine eher symbolisch-abstrakte, als realexistierende Bedeutung zu verleihen, führt zu einer systematischen Ausblendung antisemitischer Praktiken, De-Realisierung jüdischer Perspektiven und Normalisierung antisemitischer Gewalt in und außerhalb von sozialen Instituten.

Darin zeigt sich die Machtasymmetrie in der Auslegung und Definition des Antisemitismus, die in bis heute überwiegend als abstrakt, ohne die angemessene Einbeziehung jüdischen Wissens, jüdischer Erfahrungen, transgenrationaler Traumatisierungen vollzogen wird.

Es ist nicht ausreichend, der Schoa zu gedenken, ohne Juden heute zu schützen. Das kann aber der Staat nicht allein tun – es braucht tragfähige Bündnisse, Menschen, die sich klar und deutlich positionieren, dem Thema zuwenden, Leerstellen schließen, bei Unrecht einschreiten.

Abwehr und Verdrängung

Das Gegenteil ist aber der Fall – die jahrzehntelang andauernde Praxis der Abwehr und Verdrängung verstärkt die Tendenz, antisemitische Kontinuitäten von sich zu weisen und das Sprechen über Antisemitismus abzuwehren. Angesichts der neuen Ruptur müssen wir uns nun fragen, ob unsere Sprache noch trägt, der Diskurs um Antisemitismus nicht an seine Grenzen kommt und einen neuen Anfang braucht. Das ist wichtig, um das Gedenken an die Schoa aus der Ritualisierung herauszuholen und mit neuer Bedeutung zu versehen.

Die Autorin ist Leiterin des Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung der ZWST und Geschäftsführerin der Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung OFEK e.V.