Krischer, Hirsch, Autoschlosser. Vogel, Gedalo, Fleischermeister. Riedermann, Hirsch, Ofensetzergeselle. Weinberger, Nachan, Zimmerer. Mehr als 1000 Namen stehen auf den 19 eng mit Maschine getippten Seiten. Mehr als 1000 Juden, die während des Zweiten Weltkriegs der Mordmaschinerie der deutschen Nationalsozialisten entgingen, weil der Unternehmer Oskar Schindler sie in seiner Fabrik für kriegswichtig erklärte und damit rettete.

»Schindlers Liste« wurde 1993 durch den gleichnamigen Film von US-Regisseur Steven Spielberg weltbekannt. Doch die Geschichte des sudetendeutschen Fabrikanten war noch nicht ganz auserzählt. 1999 fand man auf einem Dachboden in Hildesheim einen Koffer mit 7000 Dokumenten aus Schindlers Nachlass, darunter auch eine Version der berühmten Liste. Zu Schindlers 50. Todestag präsentiert das Bundesarchiv in einem Online-Schwerpunkt einen Teil dieses Funds und die Saga dieses widersprüchlichen Helden.

Töpfe für die Wehrmacht

Den damals 31-jährigen Nationalsozialisten Schindler zog es demnach kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 in der Hoffnung auf Profit ins von Deutschland besetzte Polen. Bei Krakau pachtete er eine Fabrik und produzierte emaillierte Töpfe, Teller und Näpfe für die Wehrmacht. Entrechtete polnische Juden aus der Region beschäftigte er als billige Arbeitskräfte.

Der Einsatz Schindlers und seiner Frau Emilie für die jüdischen Arbeiter begann, als der Vernichtungsdruck der Nazi-Besatzer wuchs. Zunächst errichtete Schindler Unterkünfte an seiner »Deutschen Emailwarenfabrik«, damit die Menschen nicht in ein Arbeitslager verfrachtet wurden. Schließlich beschäftigte er mehr und mehr Juden mit der Begründung, sie seien notwendig für die kriegswichtige Produktion.

Teils dichtete Schindler ihnen Berufe an, um die Mitarbeiter halten zu können. »Die Menschen wären alle umgebracht worden, wenn sich Schindler nicht auf diese Weise um sie gekümmert hätte«, sagte Abteilungsleiter Tobias Herrmann vom Bundesarchiv der Deutschen Presse-Agentur.

Hunderte Namen auf der Liste

Als Schindler wegen des Vormarschs der Sowjetarmee zu Ende des Kriegs seine Fabrik ins Sudetenland verlegte, nahm er seine »Schindler-Juden« mit - nach erheblichem Gerangel mit den NS-Behörden, die ihn zunehmend selbst ins Visier nahmen. 800 Männer und 300 Frauen standen auf seinen Listen. 1945 nahmen Oskar und Emilie Schindler zudem die sogenannten Golleschauer Juden auf, eine Gruppe jüdischer Zwangsarbeiter aus einem Außenlager des Vernichtungslagers Auschwitz, die ziellos in Viehwaggons umher gekarrt worden waren.

Nach der deutschen Kapitulation flohen die Schindlers nach Süddeutschland. Ihren Besitz verloren sie. Wirtschaftlich hatte Oskar Schindler danach nie wieder großen Erfolg. Er erhielt finanzielle Unterstützung von jüdischen Organisationen und einigen geretteten ehemaligen Mitarbeitern. In Israel wurde ihm 1962 der Ehrentitel »Gerechter unter den Völkern« zuerkannt. Seine Frau Emilie, von der er sich nach dem Krieg trennte, bekam diesen Titel 1994. Aus Israel stammen auch einige gemalte Kinderbilder, die man in dem Koffer mit seinem Nachlass fand. Darunter ist ein Herz, versehen mit einem Satz in Schönschrift: »Zu Herr Schindler, mit Liebe Debbie.«

»Er war kein Intellektueller«

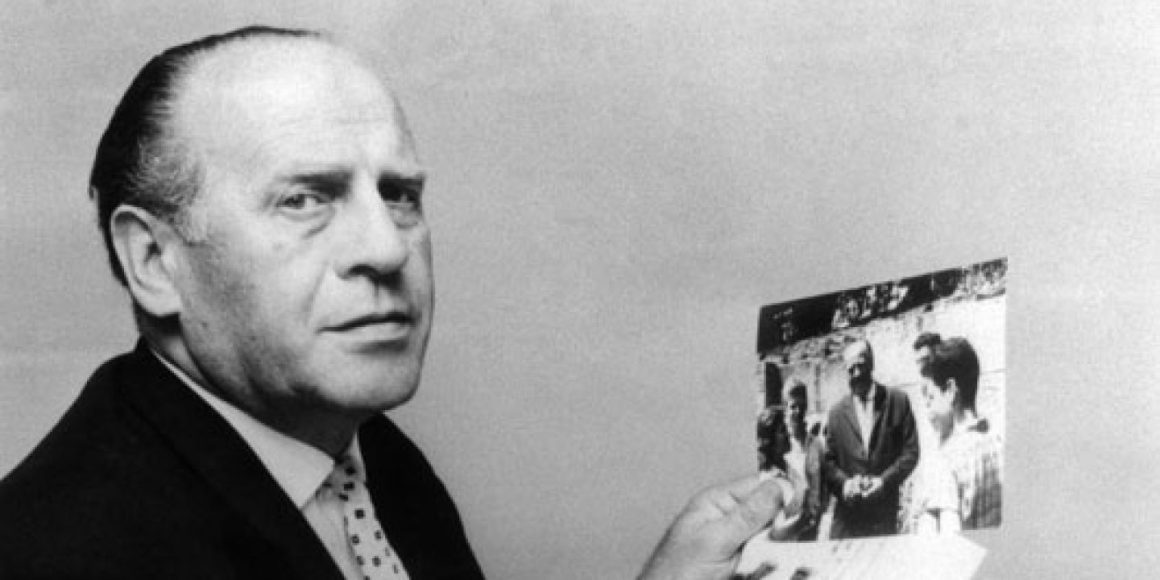

Der Publizist Michel Friedman, Sohn geretteter »Schindler-Juden«, kannte Oskar Schindler in seiner Kindheit in Frankfurt am Main. »Ich begegnete also einem Deutschen, der in seiner Einfachheit so überraschend und überzeugend war«, sagte Friedman einmal. »Es war kein Intellektueller, es war kein gebildeter Mann, das war kein Mann, der irgendwas studiert hat.«

Schindler sei »moralisch nicht besonders hoch angesehen« gewesen, ein »Säufer, er hatte viele, viele Frauen«. Doch habe Schindler im Gegensatz zu allen »Moralisten« Menschen unter Einsatz seines Lebens geholfen. Damit habe er gezeigt, dass genau das auch unter dem NS-Regime möglich gewesen sei, sagte Friedman. »Und ich war mir klar, dass dieser Mann, der dann bei uns zu Hause war, die Grundlage dessen war, dass wir überhaupt zu Hause lebten, dass wir überhaupt lebten. Dass ich als Kind nicht gezeugt worden wäre, wenn meine Eltern nicht von ihm gerettet worden wären.«

Wie kam der Koffer mit Schindlers Nachlass auf den Dachboden in Hildesheim? Dort hatte Schindler ein Zimmer im Haus einer Freundin. Deren Sohn fand die Dokumente 25 Jahre nach Schindlers Tod. Er war am 9. Oktober 1974 gestorben. Das Bundesarchiv sicherte die Dokumente auf Mikrofilm und reichte sie weiter an die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Von dort bekam das Bundesarchiv einen Original-Durchschlag von »Schindlers Liste«, der nun in Koblenz verwahrt wird.