Es war eigentlich nur so dahingesagt, wie so manches in der Linkspartei. Wortreich entrüstete sich deren Vorsitzende Gesine Lötzsch am Karnevalssonntag, dass das Bundespräsidialamt es mal wieder abgelehnt hatte, Beate Klarsfeld mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen.

Dann sagte sie auf dem Parteitag der Brandenburger Linken jenen Satz, der eine unerwartete Eigendynamik entwickeln sollte: »Wenn ich mir eine Bundespräsidentin wünschen dürfte, dann wäre es eine Frau wie Beate Klarsfeld.« Womit sie nicht gerechnet hatte: Aus dem fernen Paris rief Klarsfeld Lötzsch an und erklärte ihre Bereitschaft zur Kandidatur.

zweifel Am Montag wurde die 73-Jährige vom Vorstand der Linkspartei als Herausforderin von Joachim Gauck nominiert. Klarsfeld stehe für Antifaschismus, Mut, soziale Verantwortung und »für das Aufbegehren gegen die herrschenden Verhältnisse«, begründete Lötzschs Co-Vorsitzender Klaus Ernst die Entscheidung.

Sie habe »ohne zu zögern daran erinnert, dass Deutschland eine besondere Verantwortung für Israel und die Verteidigung des Existenzrechts des jüdischen Staates hat – übrigens genau so, wie es im Parteiprogramm der Linken formuliert ist, um da jedem Zweifel sofort zu begegnen«.

Die Zweifel sind berechtigt. Klarsfelds entschiedenes Eintreten für Israel stößt manchem »Antizionisten« in der Partei übel auf. Deren publizistisches Flaggschiff, die »junge Welt«, nennt sie eine »glatte Fehlbesetzung«.

Das einstimmige Vorstandsvotum darf denn auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Entscheidung für Klarsfeld innerparteilich nicht unumstritten war. Der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge und die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Luc Jochimsen wurden gehandelt, ein Boykott diskutiert. Eine quälend lange Woche brauchte die Partei, um sich schließlich doch auf Klarsfeld zu verständigen.

Ohrfeige Für die Linkspartei ist das ein Glücksfall. Denn die Biografie Klarsfelds ist beeindruckend. 1939 in Berlin geboren, zog sie 1960 als Au-pair-Mädchen nach Paris. Hier lernte sie den Jurastudenten Serge Klarsfeld kennen. 1963 heiratete sie den französischen Juden, dessen Vater in Auschwitz ermordet wurde. »Er hat mir die Augen geöffnet«, wird sie später sagen. Für weltweites Aufsehen sorgte Beate Klarsfeld, als sie 1968 auf einem CDU-Bundesparteitag in Berlin dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger mit den Worten »Nazi, Nazi, Nazi!« eine Ohrfeige verpasste.

Noch am selben Tag wurde sie in einem Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde im Berufungsverfahren auf vier Monate zur Bewährung reduziert. Zwei Monate erhielt Klarsfeld einige Jahre darauf – ebenfalls ausgesetzt zur Berufung –, weil sie 1971 zusammen mit ihrem Mann versucht hatte, den unbehelligt in Köln lebenden früheren SS-Obersturmbannführer und Gestapo-Chef Kurt Lischka zu entführen und an die französische Justiz auszuliefern.

Auch zahlreiche andere NS-Verbrecher wie Alois Brunner, Ernst Ehlers, Kurt Asche, Walter Rauff oder Josef Mengele nahmen die Klarsfelds ins Visier. Zu der Auslieferung von Klaus Barbie von Bolivien an Frankreich wäre es wohl ohne ihren Einsatz nicht gekommen.

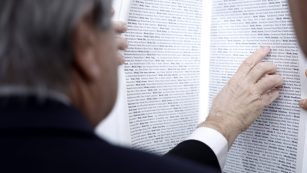

Die Verfolgung und Bestrafung von Nazis ist eine Seite von Klarsfelds Engagements. Die andere war und ist das Erinnern an die Opfer. So gab das Ehepaar ein Gedenkbuch heraus, in dem die Namen von 80.000 Opfern der Schoa in Frankreich dokumentiert sind, und initiierte eine Wanderausstellung auf 18 französischen Bahnhöfen mit Fotos der über 11.400 aus Frankreich deportierten jüdischen Kinder. Nach einigem Widerstand der Deutschen Bahn ist die Ausstellung seit 2008 unter dem Titel »Sonderzüge in den Tod« auch auf deutschen Bahnhöfen zu sehen gewesen.

renommee Es gibt zwei Spielfilme über Beate Klarsfelds Leben. In Israel erhielt sie die Tapferkeitsmedaille der Ghettokämpfer und den Golda-Meir-Preis. Die Knesset schlug sie sogar für den Friedensnobelpreis vor. »Frau Klarsfeld ist eine starke und anerkannte Frau«, kommentierte der Präsident des Zentralrats der Juden, Dieter Graumann, ihre Nominierung für das Bundespräsidentenamt.

»Wer sich sein ganzes Leben lang der Aufarbeitung von NS-Verbrechen, der Verantwortung und dem Gedenken an die Schoa widmet, ist für mich ohne Zweifel eine bemerkenswerte Persönlichkeit«, sagte er. »Und wenn ihr enthusiastisches Engagement für Israel nun sogar auch noch ein wenig auf die Linkspartei abfärben könnte, wäre das ganz besonders schön.«