Herr Cohn-Bendit, wie geht es Ihnen?

Es geht mir ganz gut. Vor sechs Wochen bin ich an der Hüfte operiert worden, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich kann mich frei bewegen und genieße die Zeit. Aber warum fragen Sie?

Sie werden am Samstag 70 und haben unlängst Ihren Abschied aus der Politik erklärt. Und dann gab es auch Meldungen, Sie seien an Krebs erkrankt ...

... ja, aber das ist nun auch schon etwas länger her. Ich will das nicht verharmlosen, aber was ich hatte, einen Krebsknoten in der Schilddrüse, ist eine der glimpflichsten Arten von Krebs. Da wird die Schilddrüse entfernt, und die Sache ist vorbei.

Nun haben Sie vor Kurzem Ihr Amt als Abgeordneter im EU-Parlament aufgegeben. Kann Daniel Cohn-Bendit wirklich in Rente gehen, ohne sich zu langweilen?

Ja und nein. Dadurch, dass ich nicht mehr im EU-Parlament sitze, habe ich natürlich viel mehr Zeit als früher. Andererseits mache ich nun sehr viele andere Dinge. Ich habe eine tägliche Radiosendung, und mit meinem Stiefsohn, der ausgebildeter Regisseur ist, habe ich in Brasilien einen Film gedreht. Ansonsten muss ich mal sehen, was mir noch wichtig ist. Demnächst fahre ich erst einmal mit meiner Frau ein paar Monate in die USA.

Alles in allem scheint sich für Sie mit dem achten Lebensjahrzehnt keine große Zäsur anzukündigen.

Was heißt schon große Zäsur? Natürlich ist es eine Zäsur, wenn man nach 20 Jahren im Europaparlament aufhört. Das verändert vieles. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt Däumchen drehe. Deshalb spreche ich von aktiver Rentenzeit. Ich suche mir meine Aufgaben nach einem selbstbestimmteren Rhythmus als vorher.

Fehlt Ihnen der Politikbetrieb, seitdem Sie ihr Mandat abgelegt haben?

Ich musste unlängst noch ein paar Mal nach Straßburg und Brüssel. Alle dort haben mir versichert, dass ich ihnen fehle. Das ist schön zu hören, aber den parlamentarischen Betrieb vermisse ich ganz bestimmt nicht. Für mich war dieser Abschnitt meiner Arbeit abgerundet. Es ist immer gut, dann aufzuhören, wenn die Leute dich noch dazu auffordern, es nicht zu tun. Diese Freiheit habe ich mir genommen, auch weil ich anderen Lebensbereichen mehr Zeit schenken will.

Für einen Alt-68er unterscheiden Sie sehr dezidiert zwischen Privatem und Politischem. Wollten Sie diese Unterscheidung nicht irgendwann einmal aufheben?

Ich habe diesen Unterschied immer gemacht. Mit meiner Ehefrau habe ich zum Beispiel nie das politische Paar gespielt. Mein Familienleben befand sich immer außerhalb des öffentlichen Raums.

Ihr Geburtstag fällt auf den zweiten Sederabend. Ein zentrales Motiv an Pessach ist das Thema Freiheit. Fühlen Sie sich jetzt, nach dem Ende Ihrer politischen Karriere, frei?

Ja. Es ist aber nicht so, dass ich mich während meiner Tätigkeit als Abgeordneter wie im Käfig gefühlt hätte. Ich fühle mich heute anders frei als früher. Wenn ich keine Lust habe, zu Günther Jauch, Maybrit Illner oder Anne Will in die Talkshow zu gehen, dann mache ich es einfach nicht. Ich habe keine Verpflichtung mehr, in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Das fühlt sich sehr gut an, finde ich.

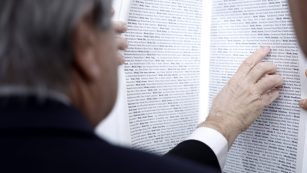

Sie arbeiten zurzeit an einem Buch, in dem Sie sich mit Ihrem Judentum befassen. Ein Thema, mit dem Sie sich bislang zumindest öffentlich wenig beschäftigt haben.

Das ist ein langfristiges Projekt, das nicht morgen abgeschlossen sein wird. Aber es stimmt, ich bin in den vergangenen Jahren in mehreren Situationen darauf gestoßen, dass ich es mir mit meinem Selbstverständnis vom Judentum lange zu einfach gemacht habe. Daher habe ich mir gedacht, dass es gut wäre, wenn ich mich zwingen würde, dieses Selbstverständnis einmal ausführlich zu durchdenken und zu Papier zu bringen.

Was meinen Sie mit »zu einfach gemacht«?

Na ja, eine Zeit lang habe ich immer gesagt: Ich bin Jude durch Zufall. Ich habe es immer gesehen wie Sartre: Es sind die anderen, die mich zum Juden machen. Mein Leben an sich ist ja auch nicht jüdisch. Damit bin ich früher oft lange hausieren gegangen. Ich habe mein Judentum ausgeblendet. Das war ein Fehler. Heutzutage würde ich sagen, das ist zu kurz gesprungen. Es gibt etwas in mir, was sehr jüdisch ist. Aber vermutlich anders, als es die meisten Juden definieren würden.

Wie wurde in Ihrer Familie das Judentum gelebt? Haben Sie Pessach gefeiert?

Mein Vater war bekennender Atheist, und meine Mutter war Wirtschaftsleiterin in einem jüdischen Gymnasium in Paris. Dort in der Schule hat sie Pessach gefeiert, und als ich klein war, war ich auch immer dabei. Aber meine Eltern sind sehr früh gestorben, sodass ich nie wirklich bewusst einen Sederabend miterlebt hätte. Als ich vor drei Jahren während Pessach in Israel zu Besuch war, bin ich nach Jaffa in ein arabisches Restaurant gegangen. Ich bin sicherlich ein atypischer Jude. Aber auch das gehört zum Judentum.

Welches Verhältnis haben Sie zum jüdischen Staat?

Mich interessiert Israel nicht, ich bin aber auch kein Antizionist. Ich bin Azionist. Ich kann verstehen, dass Juden nach der Schoa eine eigene Heimstätte forderten. Ich hingegen bin Diaspora-Jude. Die Juden in Israel aber haben ein eigenes Nationalbewusstsein. Das habe ich nicht, weil ich in Frankreich geboren wurde, dann in Deutschland gelebt habe, dann wieder in Frankreich. Aber ich identifiziere mich mit bestimmten Momenten der jüdischen Geschichte.

Zum Beispiel?

Mit dem sozialistisch-jüdischen Verband in Polen etwa. Sehr stark auch mit Persönlichkeiten wie Marek Edelman, einem der Kommandeure des Aufstands im Warschauer Ghetto. Aus solchen Versatzstücken bastele ich mir mein Judentum. Und das will ich in meinem Buch auch zusammenbringen, um zu zeigen, wie ich bin.

Wenn die Diaspora für Sie so wichtig ist, was ist dann für Sie Heimat?

Heimat ist ein Lebenszusammenhang, in dem ich mich wohlfühle. Ich habe einen Freundeskreis in Frankfurt, da fühle ich mich beheimatet. Dasselbe gilt für meinen Freundeskreis in Frankreich. Und ich habe in Israel wunderbare Israelis und Palästinenser kennengelernt. Und auch dort habe ich mich beheimatet gefühlt. Ich schaffe mir also quasi meine Heimat selbst, auch als Jude – selbstverständlich auch abseits der gelegentlichen antisemitischen Zuschreibungen anderer.

Wurden Sie während Ihrer politischen Karriere oft als Jude angefeindet?

Offen war das eher selten der Fall. Meist wurde das versteckt gemacht. Zu Beginn der 68er-Bewegung in Frankreich wurde ich vom Generalsekretär der kommunistischen Partei scharf angegriffen. Er bezeichnete mich in einem viel gelesenen Leitartikel als »deutschen Anarchisten«. Jeder hat natürlich den Subtext verstanden: »Dieser deutsche Jude!« Aber es gab auch die andere Seite. Als im Mai 1968 Hunderttausende auf die Straße strömten, war das Motto: »Wir sind alle deutsche Juden.« Schwarze, Weiße, Maghrebiner und alle solidarisierten sich mit mir als deutschem Juden, der gerade ausgewiesen wurde. Das ist heute nicht mehr vorstellbar.

Speziell in Frankreich scheint eine solche Solidarisierung mit Juden heute nicht mehr vorstellbar – schon gar nicht von muslimischer Seite.

Es gibt in Frankreich einen sehr aggressiven, militanten Antisemitismus, der bereits mörderische Formen angenommen hat. Oft wird dieser Judenhass nicht beim Namen genannt. Als nach dem Charlie-Hebdo-Massaker der jüdische Supermarkt überfallen wurde, haben am nächsten Tag die meisten Medien geschrieben, dass vier Geiseln ermordet wurden. Die Geiseln im Supermarkt aber wurden doch ermordet, weil sie Juden waren!

Wenn Sie sich als Diaspora-Jude definieren, muss es Ihnen besonders wehtun, dass immer mehr französische Juden Alija machen?

Also, man muss die Zahlen etwas relativieren. In Frankreich leben rund 600.000 Juden. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob 7000 Juden Deutschland verlassen würden oder eben Frankreich.

Aber man kann doch nicht bestreiten, dass die Angst unter Europas Juden wächst.

Ich kann diese Angst ja verstehen. Wenn der Zentralrat der Juden in Deutschland zum Beispiel von No-Go-Areas berichtet, in denen man sich nicht mehr mit Kippa oder Magen David sehen lassen kann, muss uns das zu denken geben. Ich habe mir da einen lauten Aufschrei der Mehrheitsgesellschaft, den Medien und der Politik gewünscht. Leider vergeblich.

Dabei beschwören doch gerade konservative Politiker nur allzu gern die jüdisch-christliche Wertegemeinschaft des Abendlandes ...

Diese Politiker sollten sich einmal vergegenwärtigen, dass ihre Vorgänger mitgeholfen haben, das Judentum in Europa auszulöschen. Die jüdisch-christliche Wertegemeinschaft in allen Ehren: Da sollte man uns Juden – Stichwort Holocaust, Stichwort Pogrome – bitte nicht instrumentalisieren.

Mit dem Publizisten und ehemaligen Europapolitiker sprach Danijel Majic.

Daniel Cohn-Bendit wurde am 4. April 1945 im französischen Montauban geboren. Sein Vater Erich, laut Cohn-Bendit »ein linker Atheist«, war 1933 nach der Machtergreifung der Nazis aus Berlin emigriert, weil ihm als Anwalt der »Roten Hilfe« die Verhaftung drohte. Als »Dany le Rouge« prägte er die 68er-Bewegung. Nach seiner Ausweisung aus Frankreich war er im Sozialistischen Deutschen Studentenbund und der APO aktiv. Von 1994 bis 2014 war er als Abgeordneter der Grünen Mitglied im EU-Parlament und meldete sich regelmäßig wie kontrovers zu aktuellen Debatten.